ビジネスモデルを可視化し、

組織の全体最適を支援する。

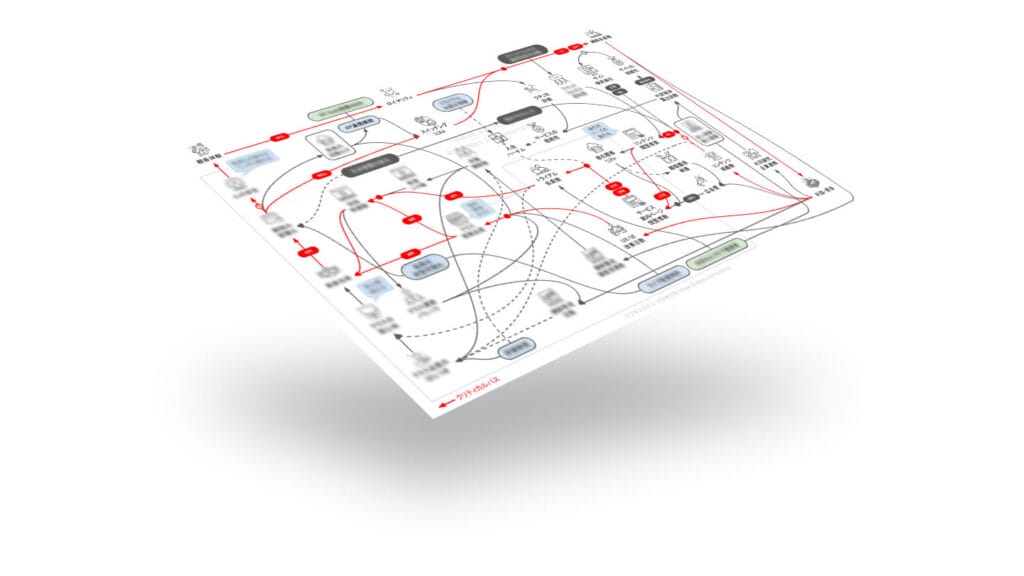

私たちは、ビジネスモデルを一枚の回路図に落とし込み、企業や組織が自律的にイノベーションを起こす環境作りをお手伝いしています。

大きくなった組織には豊富なリソースがある一方、部門ごとの連携不足により生かし切れていないケースが少なくありません。私たちの使命は、それぞれの組織が持つ力を最大限に発揮できるよう、全社的な共通認識を生み出し、組織が一丸となって目標達成に向けて動けるような環境を整備することです。

会社情報

| 会社名 | ダイゾーコンサルティング株式会社 |

| 代表者 | 古市 大三 |

| 設立年月 | 2006年11月 |

| 事業内容 | 経営コンサルティング、セミナー研修等 |

代表者プロフィール

古市 大三

ダイゾーコンサルティング株式会社

代表取締役

岡山県倉敷市生まれ。高校卒業後に渡米し米ミシガン州立大学を卒業。スタートアップを創業後、WEBコンサルへ転換。慶応義塾大学大学院でMBA取得後は経営コンサルを中心に、ケースメソッドによる幹部育成、組織変革や新規事業支援に取り組む。慶應ビジネススクール認定ケースメソッドインストラクター。

境界を越え、新しい知と出会うための旅

1999年、高校を卒業した私はアメリカへ渡り、ミシガン州立大学で学びながら「ドットコムバブル」のうねりを肌で感じました。AmazonやApple、GoogleなどのIT企業が次々と革新を起こす一方で、多くの企業が淘汰される激動の時代でした。

中でも、デジタル音楽ファイル(MP3など)の普及やナップスターの登場、iPodやiTunes Music Store(現Apple Music)の発表が音楽業界のビジネスモデルを大きく揺るがす様子は、私にとって鮮烈な体験でした。

音楽をネットでダウンロードし、携帯プレーヤーで持ち歩くというライフスタイルが急速に普及していくのを目の当たりにし、私自身も「テクノロジーで世の中を変えられる」という強い確信を抱いたのです。

2006年に帰国すると、日本の音楽産業はまだデジタル化に慎重で、CD販売やレンタル中心の慣習が根強く残っていました。Appleやソニーといった大企業が主導権を握る一方で、インディーズ音楽の領域にはチャンスがあると考えたのです。

失敗から見えた「顧客の本質」

帰国後、私はインディーズバンド向けの音楽配信事業を立ち上げました。オンラインで楽曲を販売し、購入時の手数料を収益源とするモデルでしたが、結果は振るわず、事業として成立しませんでした。

振り返ると、バンド側は「曲を売る」よりも「音楽を広め、ファンとのつながりを深める」ことを大切にしており、ファンもアーティストと直接関わる体験そのものに価値を見出していたのです。私はターゲットの真のニーズを捉えきれないまま始めてしまい、誰に何を提供すべきかという根本を見誤っていたことに気づかされました。

この失敗を通じて痛感したのは、ビジネスモデルを組み立てる際に、顧客が本当に求める体験や価値を深く理解することの重要性です。どれほど魅力的な仕組みを考えたとしても、根幹となる「誰に、どんな価値を提供するのか」が間違っていれば、成果は得られない――それが私の得た大きな学びでした。

マーケティングの疑問と、経営戦略を学ぶ決意

音楽配信事業の失敗を機に、私は事業の軸足をWEBコンサルティングへ移し、引き続き少人数のチームを率いてプロジェクトを展開しました。

クライアントのマーケティング担当者と協力しながらDX推進やUX/UIデザインの案件を進めるうちに、ある疑問が頭をもたげたのです。果たして、目の前の施策は本当に経営全体の戦略と合致しているのか――と。

より大きな視点から企業活動を捉えるには、経営戦略そのものを理解する必要がある。そう考えた私は慶應義塾大学大学院(MBA)への進学を決意しました。

1年目にはマーケティングや生産、財務、組織など多角的に経営を学び、最終的にそれらを統合する「総合経営」のクラスで、企業機能同士が密接に影響し合うビジネスの複雑さを思い知らされます。2年目にはこの相互作用を可視化するために、生産管理の授業で学んだ因果ループ図を応用する研究を始め、これが後の「ビジネスモデル回路図」の基礎となりました。

誰に、どんな価値を、どんな体験を

こうした経験を総合し、開発したのが「ビジネスモデル回路図™︎(商標登録出願済)」です。Value(提供価値)、Exchange(価値交換)、Activities & Resources(活動と経営リソース)、そしてそこから生まれる顧客体験(UX)を因果ループとして可視化し、企業が創造した価値から顧客の行動変容やロイヤリティが生まれ、再び価値創造に循環する様子を一枚の図で示します。

ビズリーチのビジネスモデル図解:市場限定と利用者選別のプラットフォーム戦略

タイミーのビジネスモデル図解:逆選択の抑制と即日入金を実現する驚きの仕組み

SmartHRのビジネスモデル図解:資金調達とユニコーン化までの変遷

サントリー「社長のおごり自販機」のビジネスモデル図解:仕組みはサービスを商品で課金する収益モデル

さらに、ビジネススクールで身につけたケースメソッドの手法を取り入れ、組織のメンバーがこの回路図を使って経営判断を疑似体験するワークショップを実施しています。理論だけでなく現場レベルでビジネスモデルを俯瞰し、部門間の連携や新規事業のアイデアを自然に引き出せると確信しています。

企業が持つ力を、最大限に

「ビジネスモデルを可視化し、組織の全体最適を支援する。」――私は、このビジョンを軸にコンサルティングやビジネスモデルの可視化支援を行っています。

サイロ化しがちな大企業が一つの目標に向かって力を結集し、顧客体験を中心に据えた持続的な成長を遂げる。そんな未来を実現するために、ぜひ一緒に次の一手を描かせてください。