だいぞう

だいぞう

演繹法と帰納法の違いを一言で表すと、

- すでに知っていることから想像するのが演繹法(えんえきほう)

- 起こった出来事からパターンを見つけるのが帰納法(きのうほう)

です。

演繹法と帰納法の違い

演繹法(えんえきほう)そして帰納法(きのうほう)は、ロジカル・シンキング(論理的思考)でよく登場する言葉です。でも、どちらがどちらなのかわかりにくい用語ですよね。

それぞれ、

- 演繹法:一般論を使って出来事の結果を推測する

- 帰納法:複数の出来事とその結果から規則性を見つける

という違いがあります。

でも両方覚えようとすると面倒なので、

- パターンを見つける帰納法

だけ覚えておいてください。

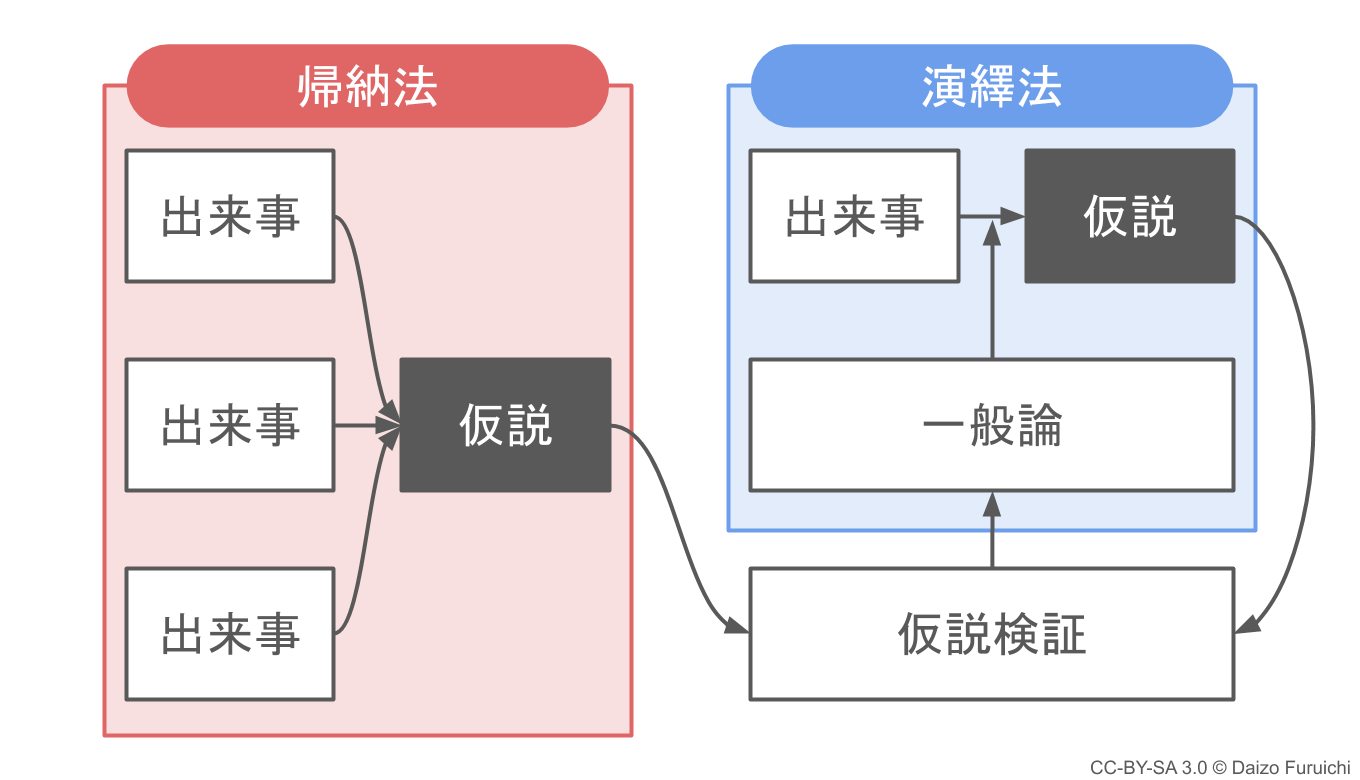

それでは図を見ながら、違いを確認していきましょう。

まず帰納法(きのうほう)を見てみると、起こった出来事だけで仮説を立てることができるのがわかります。

例えば、

- 出来事:一昨日はミカンが5つ売れた

- 出来事:昨日はミカンが5つ売れた

- 出来事:今日もミカンが5つ売れた

- 仮説:だからこの時期は毎日ミカンが5つ売れるだろう

というのが帰納法の考え方です。

すでにわかっていることが判断のベースになるので、パターンさえ見つかれば推測することができます。逆にまだ起こっていないことは、帰納法で推測することができません。

一方で演繹法(えんえきほう)は「一般論」を必要とします。すでにわかっていることから理論を展開するので、仮説の精度は帰納法より高くなります。

例えば過去数年のデータから、

- この時期には毎日ミカンが5つ売れる

ということがわかっていれば、それを推測の根拠に使います。

そのため論理の展開は、

- 一般論:この時期には毎日ミカンが5つ売れる

- 出来事:今日もミカンが売れている

- 仮説:だから今日は5つのミカンが売れるだろう

となります。

ここで注意しなければならないのは、推論はあくまで「仮説」だということです。「仮説」は「仮説検証」することで「一般論」になります。

このように、演繹法と帰納法の大きな違いは、すでにわかっていることである「一般論」を推測に使うかどうかになります。

4タイプの推論

ここまでご紹介した演繹法と帰納法の他にも、物事を推測するための手法が存在しています。

演繹法と帰納法を含めた代表的なものが、

- 演繹法:一般論を使って出来事の結果を推測する

- 帰納法:複数の出来事とその結果から規則性を見つける

- アナロジー:別の似ている事例から結果を推測する

- アブダクション:結果と一般論から起こった出来事を推測する

の4つです。