だいぞう

だいぞう

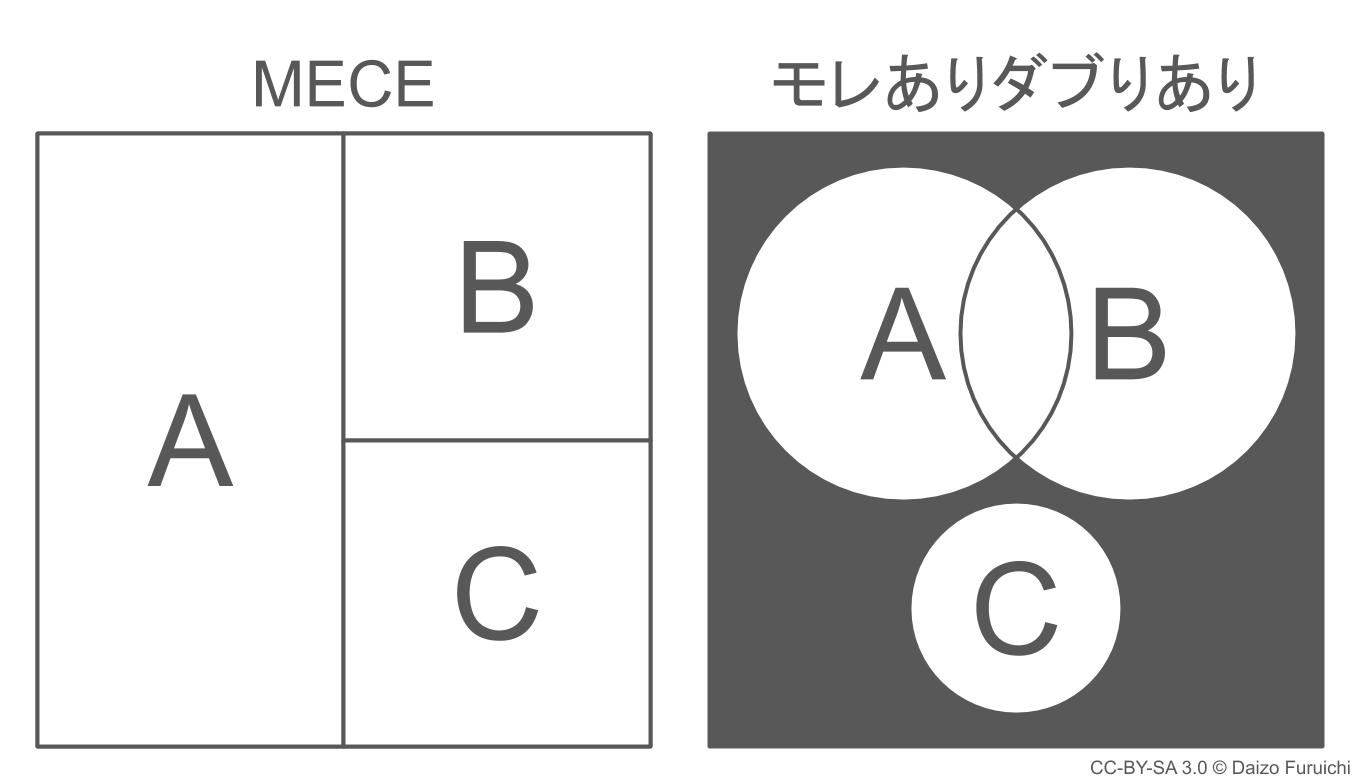

MECE(ミーシー)とは、「モレなくダブりなく」という意味のビジネス用語で、情報を論理的にわかりやすく整理するための手法です。

MECEの切り口は、

- 因果関係:共通の結果をもたらす複数の原因を探す

- 類似性:共通の特徴を見つけてグループ化する

- 二項対立:互いに反する概念で2つに分ける

- 分割:全体を境界線で3つ以上に分割する

- 尺度:直線上に並んでいるものを任意の点で区切る

- プロセス:物事が起きる一連の流れを見つける

- 因数分解:出来事を掛け算の数式に変換する

の7つのパターンに分けることができます。

ここではコンビニエンスストアを題材に、それぞれの具体例をわかりやすく解説します。

MECEの7つの切り口

MECE(モレなくダブりなく)は、コンサルタントのバーバラ・ミント氏が1973年に出版した著書「The Minto Pyramid Principle(ミントのピラミッド原則)」で世間に広まった考え方です。

ミント氏は身の回りの情報を、

- 因果関係によるグループ化

- 類似性によるグループ化

- 構造によるグループ化

の3つの方法でグループ化することができると説明しました。

そして3つ目の「構造によるグループ化」では、特に漏れがあったり重複したりすることが多いため気をつける必要があります。

そこで以前の記事では、ミント氏の考えをベースに筆者独自の「5つの構造化タイプ」をご紹介しました。

その5つの構造化タイプとは、

- 二項対立

- 分割

- 尺度

- プロセス

- 因数分解

です。

ここでは最初に紹介した「因果関係」「類似性」と合わせて、MECEの7つの切り口としてご紹介します。

また具体例として、架空のコンビニエンスストアを例題にそれぞれの切り口を考えてみたいと思います。

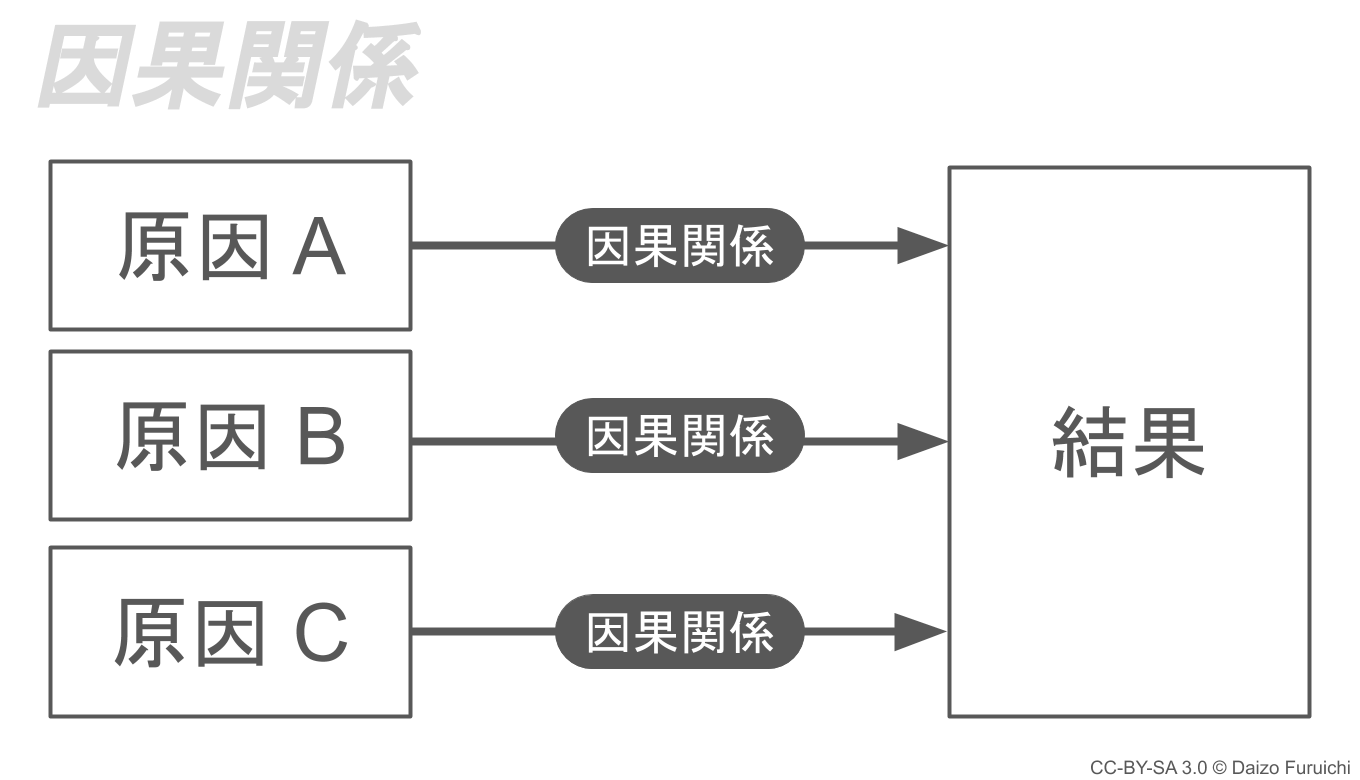

因果関係によるMECEの切り口

因果関係の切り口では、

- 共通の結果をもたらす複数の原因を探す

ことで、MECEを実現することができます。

因果関係とは、「Xが原因となってYが起こる」といった関係のことを指します。

例えば「人材不足」という結果に対して、複数の原因となった重要な出来事を挙げることができれば、因果関係によるMECEと言えます。

コンビニを例として「店舗の人手不足」という結果を因果関係の切り口で分析すると、

- 原因A:近隣にある大学が定員割れするほど学生が減っている

- 原因B:向かいの敷地に競合他社のコンビニが出店した

- 原因C:求人に出しているバイトの時給が見劣りする

などが直接的な原因になります。

それぞれ「母数の減少」「人材確保の激化」「競争力の低下」といった異なる出来事ですが、「店舗の人手不足」という共通の結果をもたらしています。

この因果関係の切り口は、

- 全ての原因を挙げることができればモレがない

- 原因を個々のレベルに分解できればダブらない

ことになります。

もちろん、物事が起こる原因は大小様々で、すべてを網羅することが難しい時もあります。また複数の出来事が複雑に絡み合っていることもあります。

そういったときには、起きている出来事を小さく切り分けて、それぞれについて因果関係を考えてみてください。

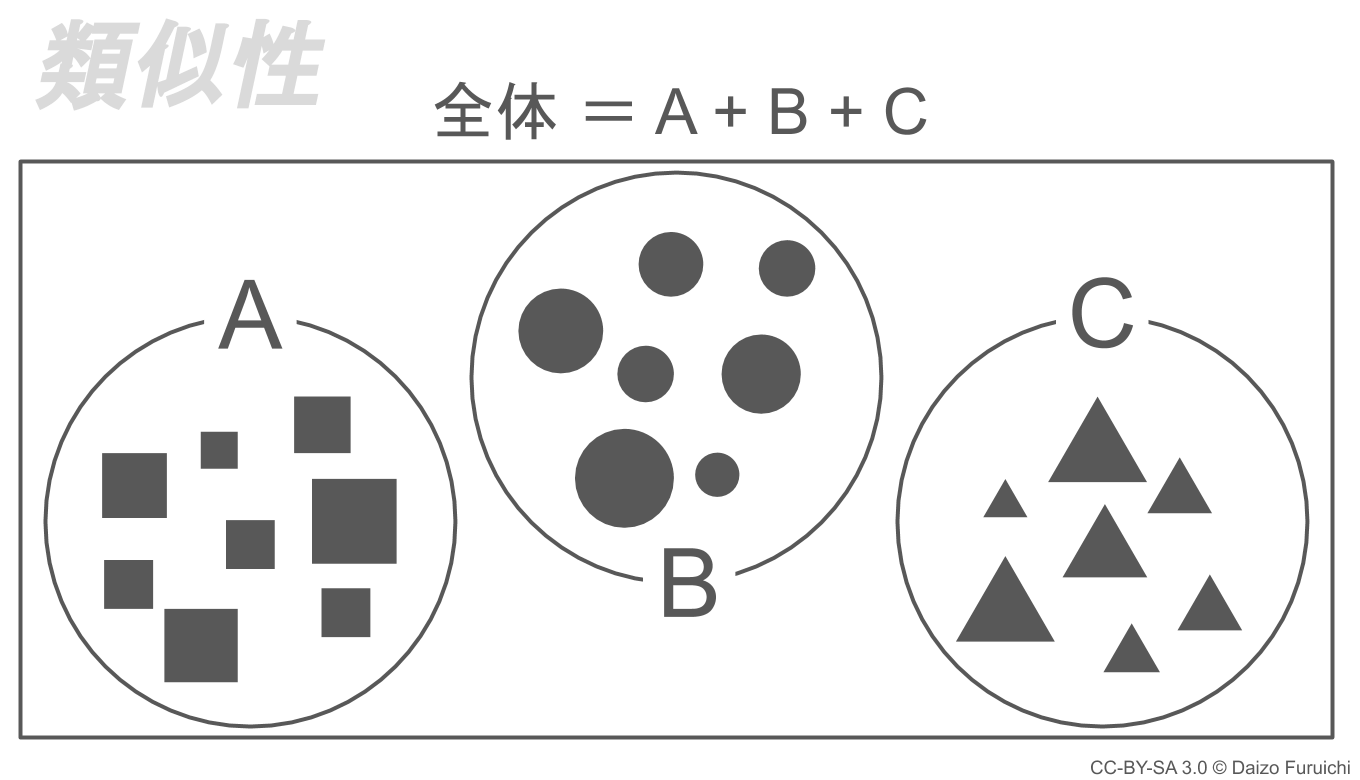

類似性によるMECEの切り口

類似性の切り口では、

- 共通の特徴を見つけてグループ化する

ことで、MECEを実現することができます。

この切り口の考え方は非常にシンプルですが、全体をうまく説明することができる共通の特徴を見つけることが重要になります。

例えば「カゴに入った農作物」を、

- 野菜と果物に分ける

というような例が該当します。

この他にも、

- 色(カゴの中をオレンジ、黄、緑の色で分ける)

- 形(カゴの中を丸いもの、細長いもので分ける)

という類似性で分けることもできます。

この類似性の切り口では、

- そこにあるものが全てと定義すればモレがない

- それぞれの特徴を具体的に定義できればダブらない

ことになります。

今度はコンビニを例として「顧客の支払い方法」を類似性の切り口でMECEすると、

- 現金による支払い

- 磁気読み取りによる支払い

- IC読み取りによる支払い

- 二次元コード(バーコード・QRコード)読み取りによる支払い

となります。

コンビニが採用している支払い方法は決まっているので、現状で対応可能なものを挙げればモレはありません。しかし重複する特徴で分類してしまうと、ダブりが発生します。

例えば先ほどの例を、

- 現金による支払い

- カードによる支払い

- 二次元コード(バーコード・QRコード)による支払い

と分類してしまうと、MECEに失敗します。

なぜなら、

- カードに印刷されてるバーコードで支払う

という方法があるからです。

なぜこういったことが起きたかというと、最初のMECEは「読み取り方法」という同じ特徴で分類していました。(「現金による支払い」は「お金の目視による読み取りでの支払い」と置き換えます。)

一方で、次に挙げたMECEに失敗した例は、「形状」と「手法」という2つの特徴が混在してしまったために、ダブりが生じてしまったのです。

次のページからは、5つの構造化タイプ別のMECEをご紹介します。