だいぞう

だいぞう

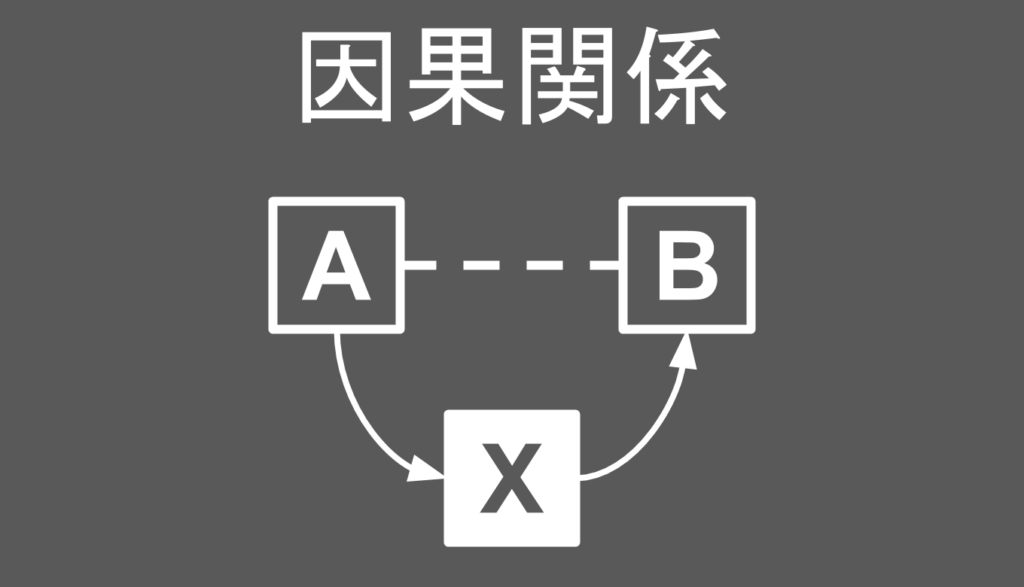

因果関係とは、

- ある出来事が別の出来事を直接的に引き起こす関係

のことです。読み方は「いんがかんけい」で、「因果性(いんがせい)」とも呼ばれます。

また相関関係とは、

- ある出来事と別の出来事が同じタイミングで起こる

ことで、読み方は「そうかんかんけい」です。

因果関係と相関関係の違い

まず「因果関係」と「相関関係」を簡単に説明すると、

- 因果関係:ある出来事が直接的に別の出来事を引き起こす関係

- 相関関係:別々の出来事が同じようなタイミングで起こる関係

のことです。

因果関係は、その名の通り複数の出来事が「原因」と「結果」の関係にあります。一方で相関関係のある出来事は、因果関係であることもありますが、そうで無い場合もあります。

ということで「因果関係」と「相関関係」の違いをまとめてみると、

| 因果関係 | 相関関係 |

| 先に原因が起こる | 起こる順番は問わない |

| 原因が結果に直接影響する | 互いに影響が無い可能性あり |

| 出来事は必ず相関関係がある | 因果関係があるとは限らない |

ということが特徴になります。

ここからはそれぞれをもう少し詳しく説明します。

因果関係

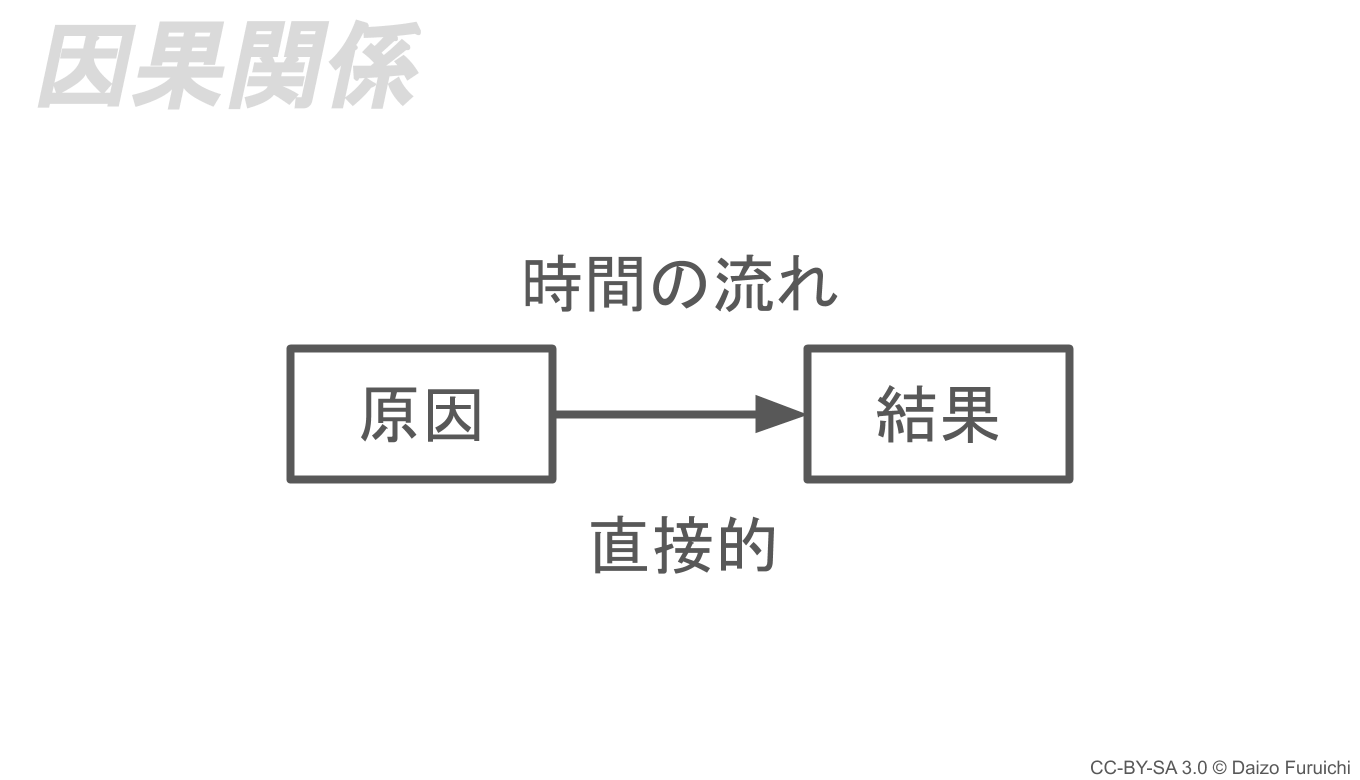

因果関係とは、「ある出来事が直接的に別の出来事を引き起こす関係」のことです。

英語では、因果関係のことを「Causation(コーゼーション)」や「Causal Relationship(コーザル・リレーションシップ)」と呼び、因果性のことを「Causality(コーザリティ)」と呼びます。

図で表してみると、下図のようになります。

特徴としては、

- 時間順序:出来事の起こる順番があること

- 直接性:お互いに直接関係していること

です。

ビジネスでよくある因果関係の例として、

- 雨が降ったらお店の来客数が減る

というものがあります。

これは、

- 原因:雨が降る

- 結果:来店客が減る

という2つの出来事が、

- 時間順序:来店客が減る前に雨が降る

- 直接性:客は雨で外出が面倒になって店に来ない

という特徴を満たしているため「因果関係」と呼べます。

このように因果関係のある出来事は、互いに相関関係も持っています。

ちなみに因果関係を持つ要素同士をループのように繋げることで、ビジネス課題を解き明かす「システム思考(システム・シンキング)」という手法も存在しています。詳しくは下記の記事を参照ください。