だいぞう

だいぞう

MECEとは、「モレなくダブりなく」整理された情報のことで、物事をわかりやすく伝えるために必要なテクニックの一つです。

そして経営に使われるフレームワークは、MECEで情報が整理されていることがとても多いようです。

ちなみにここでは「MECEを使ったフレームワーク」を、

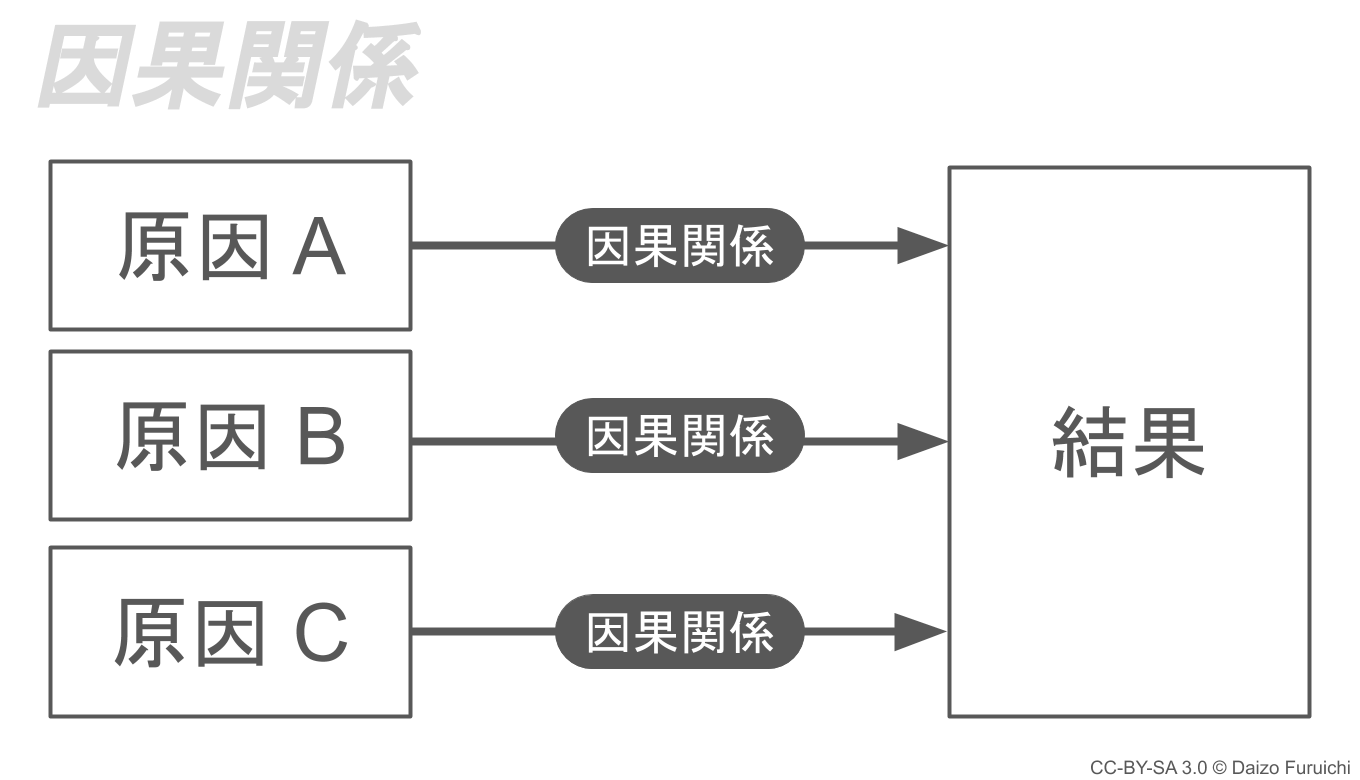

- 因果関係:同じ結果をもたらす複数の原因を探す

- 類似性:共通の特徴を見つけてグループ化する

- 二項対立:互いに反する概念で2つに分ける

- 分割:全体を境界線で3つ以上に分割する

- 尺度:直線上に並んでいるものを任意の点で区切る

- プロセス:物事が起きる一連の流れを見つける

- 因数分解:出来事を掛け算の数式に変換する

のいずれかのパターンで説明できるものと定義したいと思います。

ということで今回は、経営戦略や経営分析に使われるフレームワークに、どのようなMECEが使われているのかをわかりやすく解説します。

MECEを使ったフレームワーク

ここではMECE(モレなくダブりなく)という、情報を整理するためのテクニックを使っているフレームワークについて説明しています。

その前にMECEの基本を知りたい方は、こちらの記事からご覧ください。

また、MECEを実現するための7つの切り口(パターン)についての具体例は、こちらの記事にまとめています。

これらの記事を先に読んでおけば、ここから先の説明を理解するのに役立つはずです。

因果関係のMECEフレームワーク

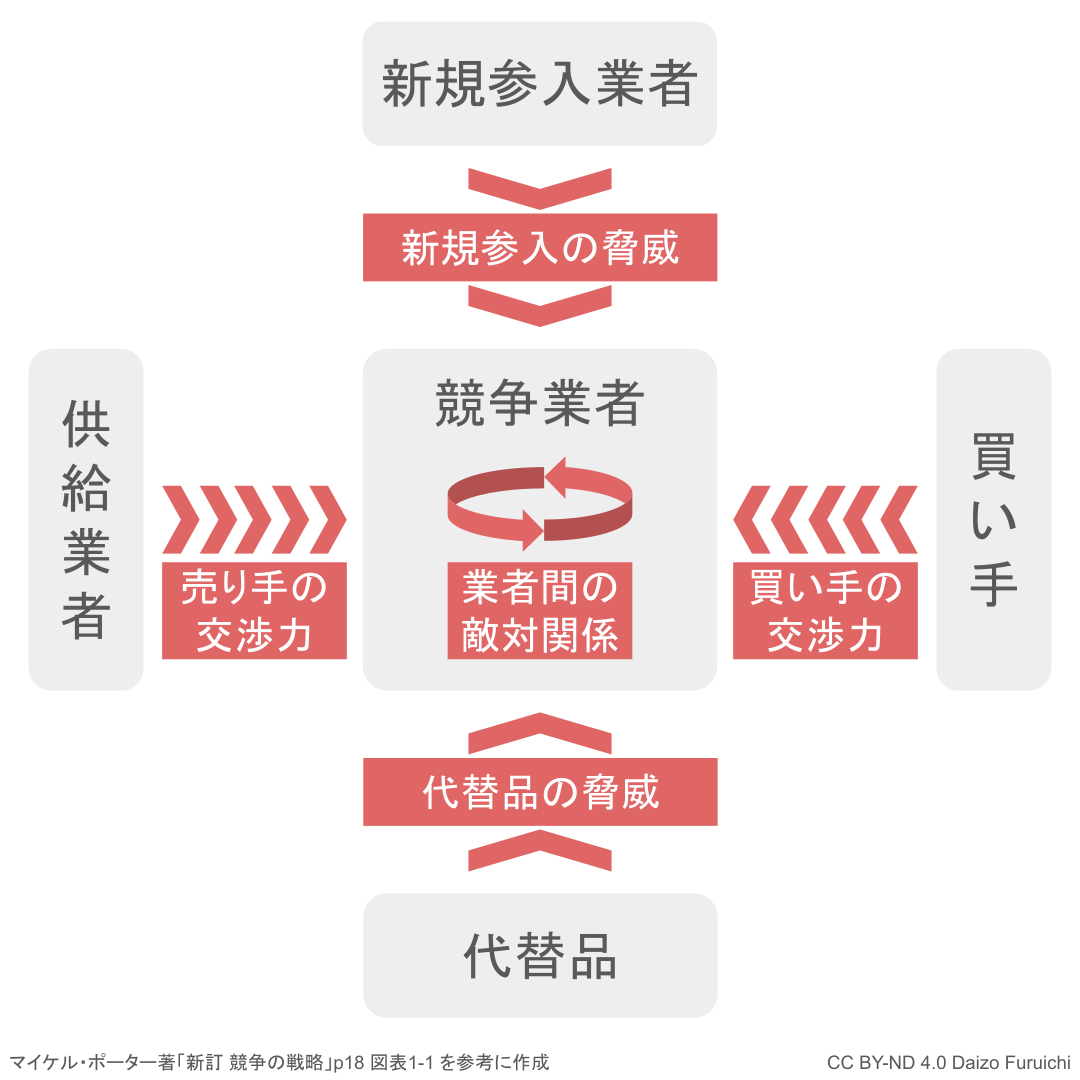

ファイブフォース分析

ファイブフォース分析は、「新規参入業者」「代替品」「顧客(買い手)」「供給業者(売り手)」「既存企業」という5つの競争要因から、その業界の儲かりやすさを判断するためのフレームワークです。

このフレームワークは「新規参入業社が増えると競争圧力が高まる」というような、競争圧力が発生する因果関係を表現しているため、MECEだと考えられます。

ただし、

- 特定の業界か製品に絞った場合にのみMECEが成立する

という点に気をつける必要があります。

例えば製品が違えば「供給業者」と「顧客」が同じ会社になってしまう(ダブる)ケースがあるからです。部品XをA社から仕入れてるが、部品Yは自社がA社に対して販売しているような場合を考えると、想像しやすいかもしれません。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。