だいぞう

だいぞう

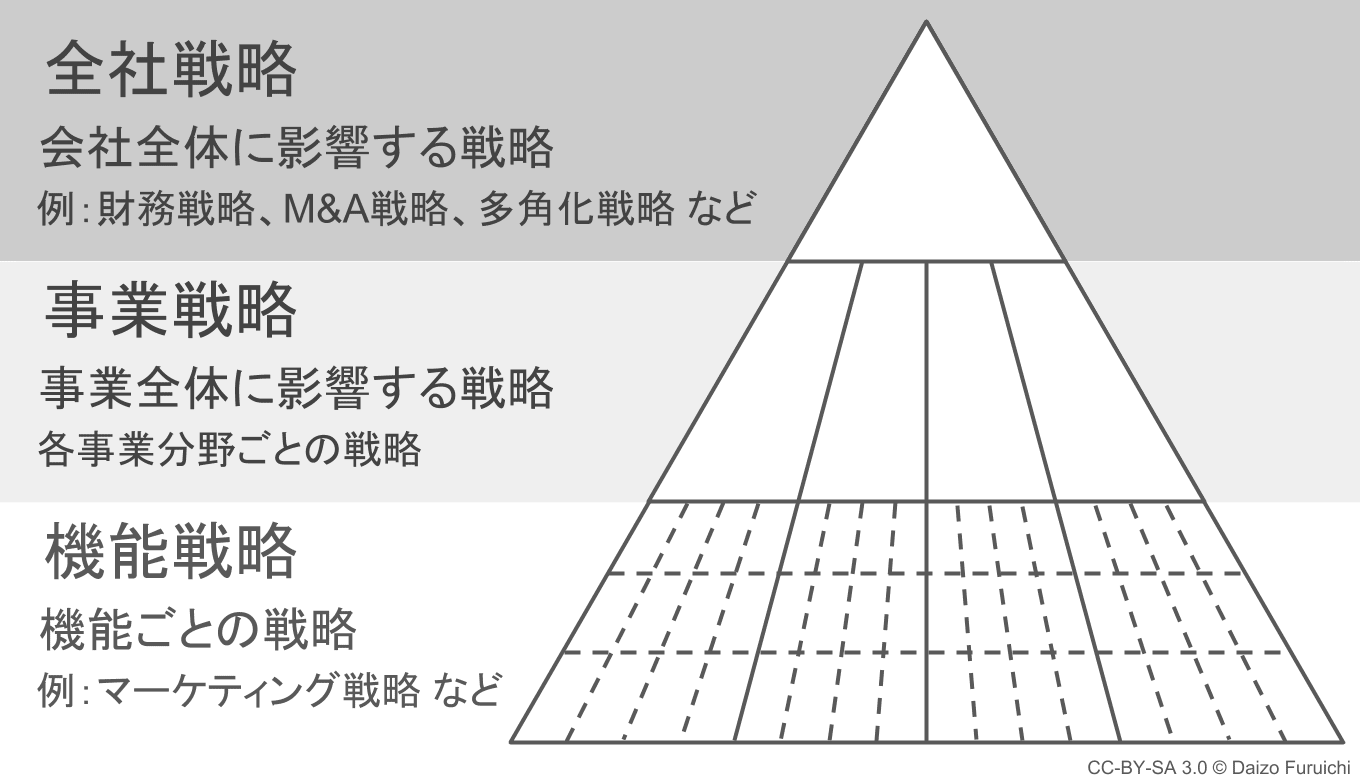

経営戦略とは、「全社戦略(企業戦略)」「事業戦略」「機能戦略(機能別戦略)」の3つをまとめた総称のことです。

「全社戦略(企業戦略)」「事業戦略」「機能戦略(機能別戦略)」は、それぞれ違った役割と目的を持っています。(ただし書物によってはそれぞれの解釈が異なる場合もあります。その点には注意してください。)

ここでは図解も交えて、経営戦略の構造を学んでいきましょう。

経営戦略とは?

経営戦略は、

- 全社戦略(企業戦略)

- 事業戦略

- 機能戦略(機能別戦略)

の3つの階層を持つピラミッドで表現されます。

それぞれをわかりやすく表現すると、

- 全社戦略(企業戦略):事業の参入・撤退・買収、資金調達など会社全体を動かす戦略

- 事業戦略:特定の事業において企画・製造・販売などの各機能を連携させる戦略

- 機能戦略(機能別戦略):企画・製造・販売などの特定機能の個別戦略

となります。

戦略がピラミッド構造である理由

なぜピラミッド構造なのかというと、上層の戦略が下層の戦略の目的や目標を決めてしまうからです。

例えば、

- 全社戦略:事業Aからは3年以内に規模縮小、事業Bはシェア拡大優先、資金は銀行から調達

とした場合に事業戦略は、

- 事業Aの事業戦略:低価格帯の製品から外部委託に順次切り替え、余剰人員は事業Bに投入する

- 事業Bの事業戦略:調達した資金で営業拠点を増やして他社のシェアを奪う

となります。そして機能別戦略は、

- 事業Aの生産戦略:資本関係にある海外製造メーカーに技術者を送り込んで完全外部委託を実現する

- 事業Bの人材育成戦略:新しい拠点の地域で採用を行って本社で営業ノウハウを叩き込む

などが考えられます。

しかし全社戦略が、

- 事業Aから3年以内に規模縮小 → 事業Aを人員ごと他社に売却

というように戦略転換したら、先ほどの事業Aの事業戦略や機能戦略は無意味なものになります。

このように、上位の戦略は下位の戦略に対して大きな影響を持ちます。

もし上位の戦略が間違っていたら、その下の戦略も全て間違っていることになります。