だいぞう

だいぞう

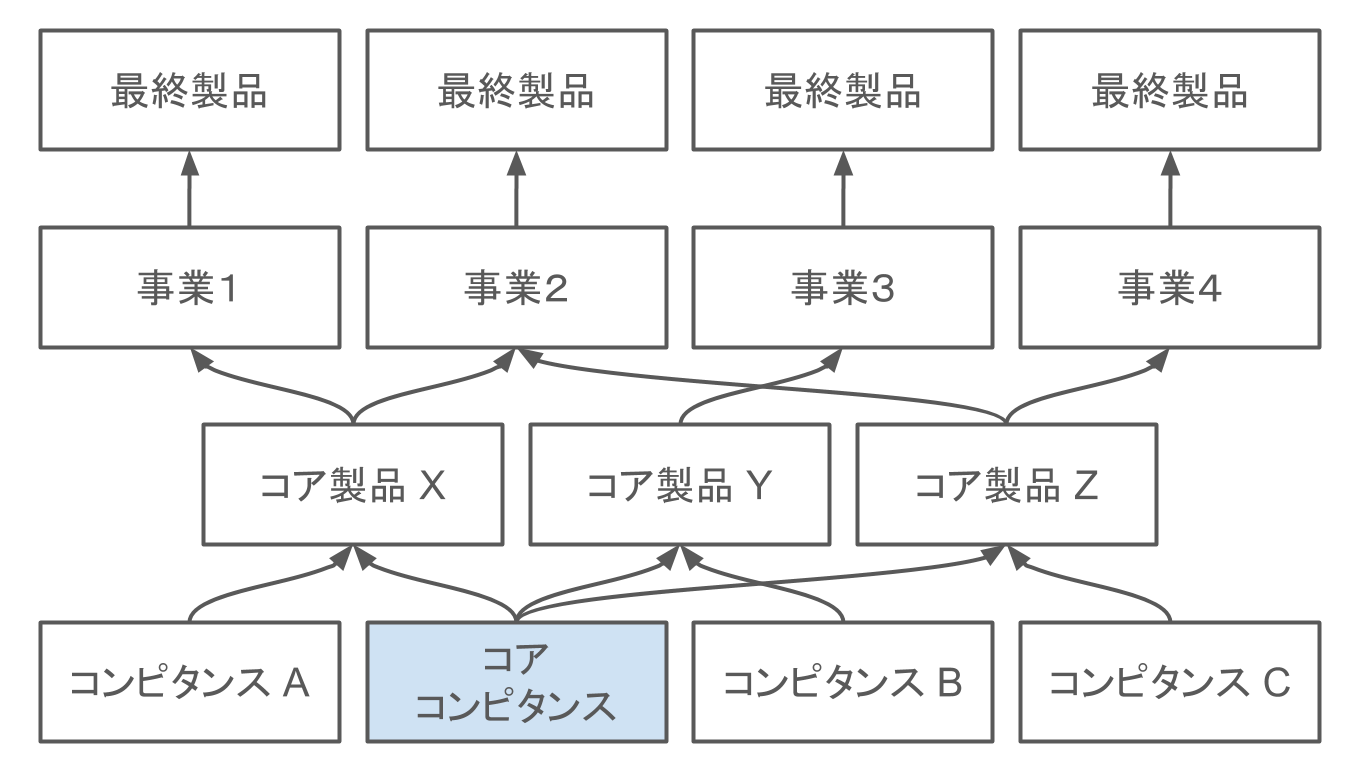

コアコンピタンスとは、様々な製品やサービスを生み出すための「技術」である「コンピタンス」の中でも、最も重要で中核的な位置付け(コア)にあるものを指します。

事業展開に重要な役割を果たす「コア製品」は、複数のコンピタンスから生み出されています。その中でも、コア・コンピタンス(中核技術)は、コア製品に大きな価値をもたらし、他社との競争に打ち勝つための競争力となります。

ここからは図や具体例を交えて、コアコンピタンスの意味を解説したいと思います。

コアコンピタンスとは?

コンピタンスと事業や製品の関係性は、樹木のようなものとして例えられます。

その中でもコンピタンスは「根(ルーツ)」として表現されます。

- 最終製品 = 花・果実・葉

- 事業 = 枝

- コア製品 = 幹

- コンピタンス = 根

のようなイメージです。

複数のコンピタンスを結集することで、太い幹(=コア製品)が生まれます。そのコア製品を活用することで様々な事業が広がります。そして事業を通して、顧客に最終製品として価値のあるものが届きます。

例えば「超高性能小型モーター」という「コア製品」は、

- 高性能なモーターの設計技術

- 部品を微細化する加工技術

というコンピタンスから生み出されていると言えます。

その中でも特に重要なコンピタンスを「中核になるコンピタンス」すなわち「コア・コンピタンス」と呼びます。

例えば「高性能なモーターの設計技術」が様々なコア製品に適用できるのであれば、それが中核となるコンピタンス、すなわち「コア・コンピタンス」となります。

企業はこの「超高性能小型モーター」という「コア製品」をベースに、様々な事業を戦略的に展開することが可能になります。

コア・コンピタンスの特徴

コア・コンピタンスには下記のような特徴があります。(戦略論 1957-1993 (HARVARD BUSINESS PRESS) の第8章より引用)

- いくら使っても消えない

- 利用され共有されるたびに強化されていく

- 既存事業同士を結合させる接着剤になる

- 新規事業を創造する原動力になる

コア・コンピタンスやコンピタンスは、使うことによって磨かれ強化されます。また高度化したコア・コンピタンスは様々な製品に応用できるので、新しい事業を次々と生み出せます。

また逆に、コア・コンピタンスがあれば、時代の変化で製品が売れなくなったり事業そのものの寿命が来たとしても、生み出されたコア製品を使って新たな事業を興すこともできます。

花や果実である最終製品は、いつかは熟して落ちてしまうかもしれません。枝である事業もイノベーションなどで折れてしまうかもしれません。

しかししっかりとしたコンピタンスという根を張り、コア製品という太い幹が育っていれば、また新しい枝葉や果実をつけることができるのです。