だいぞう

だいぞう

密度の経済とは、

- 人がたくさんいる場所で商売をすれば売り手にとって効率が良い

という考え方です。「密度の経済性」とも呼ばれ、人口密度に関連する経済効果のことです。

この密度の経済は、セブンイレブンの出店戦略に代表される「ドミナント戦略(高密度多店舗出店戦略)」と混同されがちですが、

- 密度の経済性 ≠ ドミナント戦略

です。

つまり「ドミナント戦略」は「密度の経済」ではなないということです。このことについては、後ほど説明します。

ということで、まずは「密度の経済」について解説します。

密度の経済とは人口密度による効率性

密度の経済(Economies of density)とは、人口密度の高い場所でビジネスを行うことで様々なコストを引き下げることができるという考え方です。

密度の経済性の定義

英語版のWikipediaから引用すると、

In microeconomics, economies of density are cost savings resulting from spatial proximity of suppliers or providers. Typically higher population densities allow synergies in service provision leading to lower unit costs.

ミクロ経済学での「密度の経済」とは、供給者または提供者の空間的近接性によって生み出されるコスト削減効果を指します。一般的には人口密度が高いほど、サービス提供の相乗効果により、単位あたり費用を削減できます。(筆者訳、引用元:https://en.wikipedia.org/wiki/Economies_of_density )

と書かれています。

Googleスカラーの「economies of density」に関する学術論文を検索した結果 では、鉄道・公共バス・航空旅客などの公共交通機関の研究や、上下水道や電力供給などの公共インフラの研究など、人口密度と効率性に関する研究が多く見受けられます。

しかし、なぜだか分かりませんが、

- 密度の経済とは特定地域に集中出店すること

というドミナント戦略と混同してしまった定義が広く定着してしまっているようです。

このページでは、学術的に認識されている、

- 密度の経済とは人口密度が高いほどコストが下がる効果のこと

という意味で、わかりやすく解説します。

密度の経済性の具体例

ということで「人口密度が高いほどコストが下がる」ビジネスにはどんなものがあるのか?

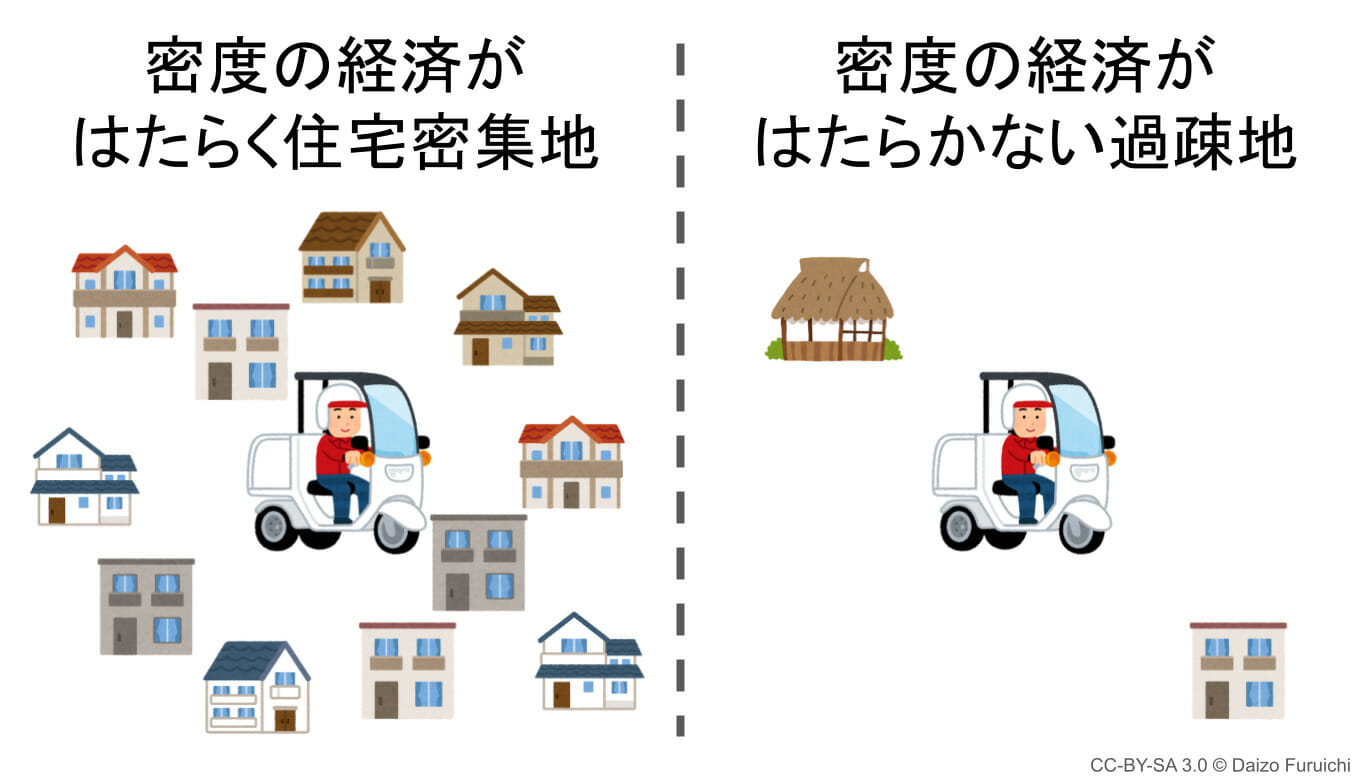

例えば、ピザなどのデリバリーサービスは、密度の経済が大きく影響する業態です。狭い地域にたくさんの人が住んでいた方が、配達のコストを下げることができます。

逆に田舎でのデリバリーサービスは、効率よく配達できないため採算が合いにくくなります。

もう一つの例としては、地域の生活インフラの効率性です。人が密集して住んでいれば、公共交通手段や水道光熱を効率的に提供でき、住民1人あたりの税負担は軽くなります。

一方で過疎化が進んで人口が減った地域では、数人のために水道光熱インフラや公共交通を維持しなければなくなり、住民1人あたりの税負担は大きくなります。

一時期流行った「コンパクトシティ」が効率的と言われていた理由も、密度の経済性の考え方が根底にあります。

その他にも、

- 人の多い駅前でチラシを配った方が効率的

- たくさん人が利用する路線の運賃は安くなる

など、人がたくさん集まることで様々な場面でコストが引き下げらます。

また交通網、通信網など様々なネットワークインフラにおいては、利用者が多いほど利便性が高まる「ネットワーク効果(外部性)」が生じることも知られています。

密度の経済性とも相性の良い概念なので、上記の記事も併せてご覧ください。

密度の経済が一番効く業種はサービス業

独立行政法人経済産業研究所の森川氏の論文「サービス業の生産性と密度の経済性 -事業所データによる対個人サービス業の分析- 」によると、サービス業では市区町村の人口密度が2倍になることで、生産性が10〜20%ほど向上すると言われています。これは非サービス業や製造業に比べても、高い値になっています。

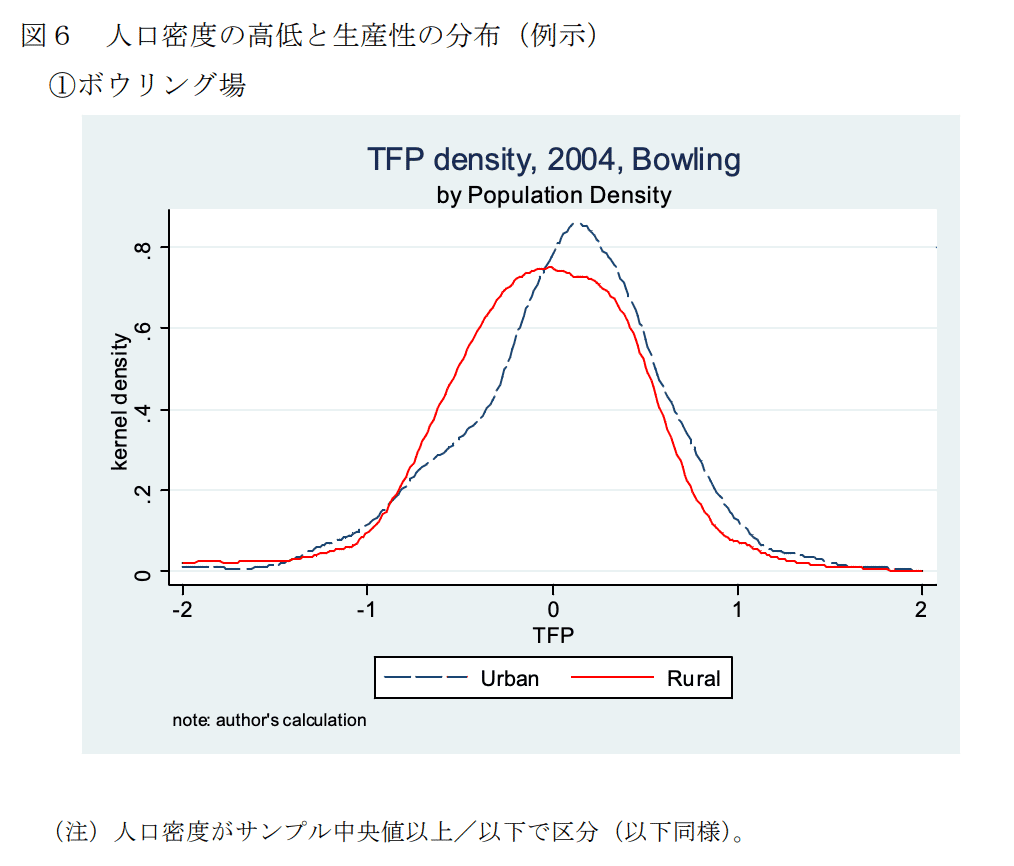

下図は、ボウリング場の人口密度と生産性の関係を表したグラフです。

サービス業の生産性と密度の経済性-事業所データによる対個人サービス業の分析- 森川正之(経済産業研究所/社会経済生産性本部)2008.4, p29 より引用

青い破線が都市部、赤い実線が郊外の店舗の数値です。そして縦軸が人口密度で、横軸が生産性になります。

人口密度が高い=グラフの山が尖っている都市部のグラフは、生産性(TFP:Total Factor Productivity、全要素生産性)の中心が右にずれています。

つまり人口密度が高い方(都市部)が生産性が高くなるということです。

サービス業は人口密度の高い都市部に出店するだけで、郊外のライバルよりも効率的に稼ぐことができると言えます。