だいぞう

だいぞう

コアコンピタンス経営とは、

- コアコンピタンスの観点から戦略的に経営を進める考え方

のことで、1990年にプラハラッド教授とハメル教授によって発表された論文の日本語のタイトルに由来します。

「コンピタンス」とは、様々な製品を生み出すための主要な「技術」のことです。

「コア・コンピタンス」は、数あるコンピタンスの中でも特に重要なコンピタンスのことで、様々な事業に展開できる「コア製品」を生み出す主要な技術を指します。

ここでは、コアコンピタンス経営について詳しく説明します。

コア・コンピタンス経営

コアコンピタンス経営とは、1990年にミシガン大学のC・K・プラハラッド教授とロンドン・ビジネススクールのゲイリー・ハメル教授によって書かれた「The Core Competence of the Corporation(企業のコア・コンピタンス) 」という論文によって広まった経営の考え方のことです。

その論文には「コア・コンピタンス経営」とタイトルが付けられ、日本でも広まりました。日本語訳の記事は「戦略論 1957-1993 (HARVARD BUSINESS PRESS) 」の第8章に掲載されています。

その論文の冒頭には、

企業の成長を可能にする「コア・コンピタンス」を特定し、それらを育て上げ、開拓してく能力に基づいて評価されることになる。

戦略論 1957-1993 (HARVARD BUSINESS PRESS) 第8章 より

と書かれています。

つまり、コアコンピタンス経営とは、

- 自社のコアコンピタンスを理解する

- コアコンピタンスを強化する

- 新しいコアコンピタンスを生み出す

ことで企業を成長させるための経営手法だと言えます。

コアコンピタンスは競争力の源泉となる技術

ここまで「コアコンピタンス経営」が何であるか説明しましたが、そもそも「コンピタンス」や「コア・コンピタンス」とは何なのでしょうか?

コンピタンスやコアコンピタンスは、「コア製品」と呼ばれる事業のベースになる製品を生み出す技術のことを指します。

先ほどご紹介した論文の中で、コンピタンスとそこから生まれた製品は「一本の樹」に例えられています。コンピタンスが「根」で、事業という枝から最終製品が花開くようなイメージです。

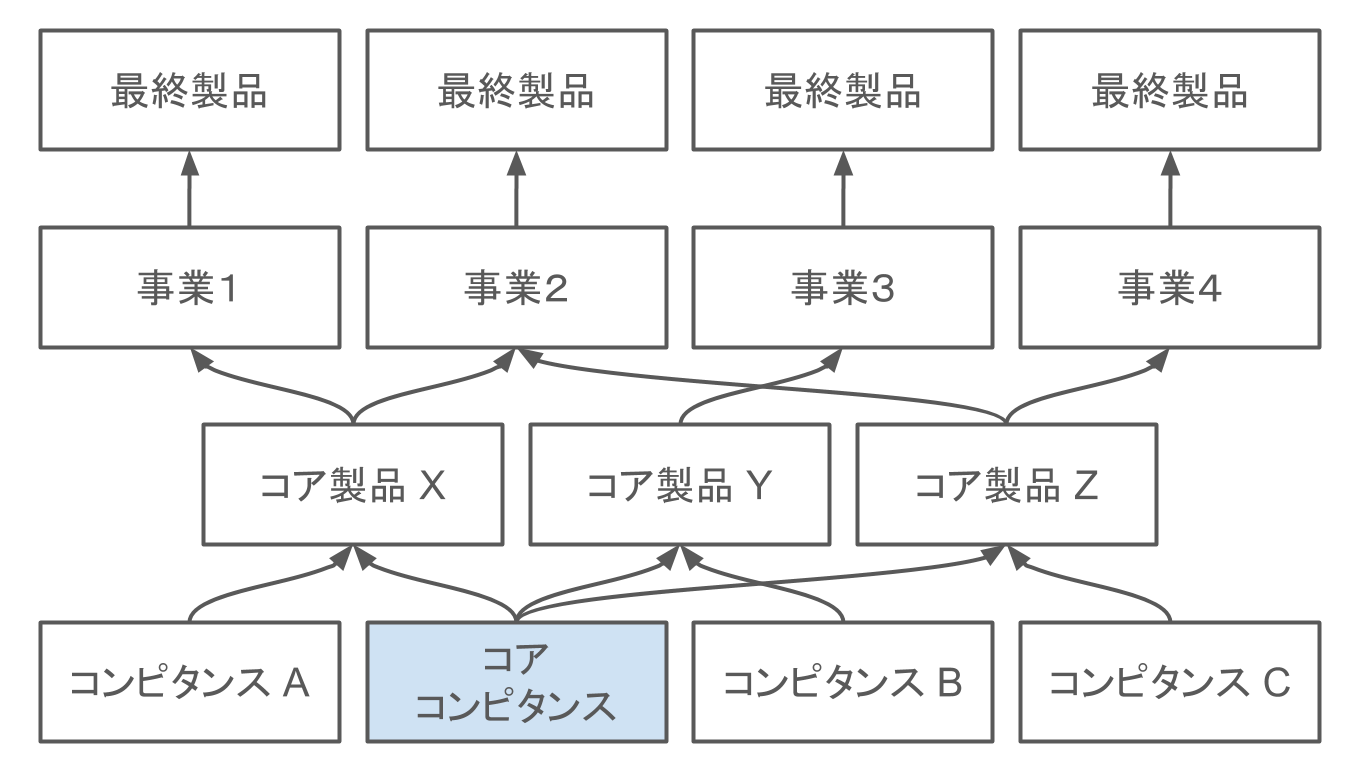

図で表すと、こちらのような感じになります。

上の図を見ていただくと、

- 「コアコンピタンス」は多くの「コア製品」のベース技術になっている

- 「コア製品」は複数の事業で活用することができる

- 「コアコンピタンス」で生まれた「コア製品」は様々な「最終製品」に組み込まれている

ことがわかると思います。

詳しくはこちらの記事もご覧んください。

このように、優れた「コア・コンピタンス」があれば、様々な事業と最終製品を生み出すことができ、競合他社と比べて優位にビジネスを進めることができます。

「コアコンピタンス経営」を実践するためには、

- 自社にはどんなコンピタンスがあるのか

- 自社にとって最も重要なコア・コンピタンスは何なのか

を知ることが第一歩となります。

例えば、ものづくりの現場では「高度な加工技術」がコアコンピタンスかもしれません。巨大な電機メーカーでは「半導体技術」がコアコンピタンスかもしれません。老舗のラーメン屋では「秘伝スープを作る技術」がコアコンピタンスかもしれません。

コアコンピタンス経営では、コアコンピタンスという「根」をちゃんと認識し、事業として大切に育てることが重要になります。