だいぞう

だいぞう

SBUとは、

- 戦略的に事業計画を考えるための事業や製品のグループ

のことです。

SBUは「Strategic Business Unit(ストラテジック・ビジネス・ユニット)」を略したもので、日本語では「戦略的事業単位」または「戦略事業単位」と呼びます。

SBUの条件は、

- 独自の事業使命があること

- 独自の競争相手がいること

- 市場で競争者として戦えること

- 独自に戦略的な計画を立てることができること

- 計画の範囲内で経営資源を自己完結的に管理できること

です。

SBUは、上記の条件を満たした事業や製品の集まり(グループ)を1つの単位(ユニット)としたものです。

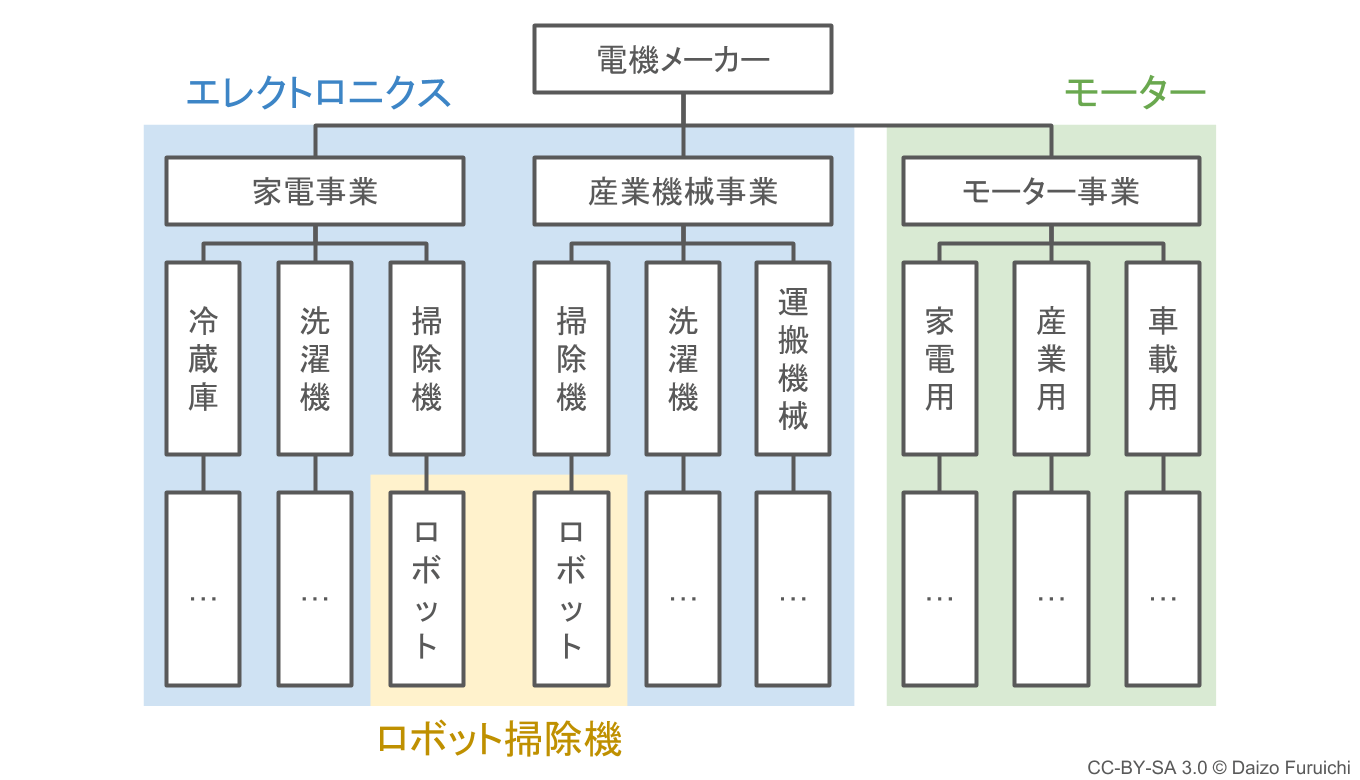

例えば、ある電機メーカーを、

- エレクトロニクス

- モーター

- ロボット掃除機

という3つのSBUに分けた場合は、下図のようになります。

ここではSBUの分け方などを、図を使いながらわかりやすく説明します。

SBUとは事業や製品のグループ

SBUとは、会社の事業や製品群をグループ(=ユニット)化したものです。

実在する事業部などの物理的な区切りではなく、戦略を考える上で仮想的に設定したグループです。(ただし、事業部とSBUがたまたま一致する場合もあります。)

SBUは一般的に、

- 複数の事業部をまとめたSBU

- 複数の製品カテゴリをまとめたSBU

- 複数の製品をまとめたSBU

の3つのパターンがあります。

…とは言っても、文章だけだとイメージしにくいかと思うので、架空の会社で説明します。

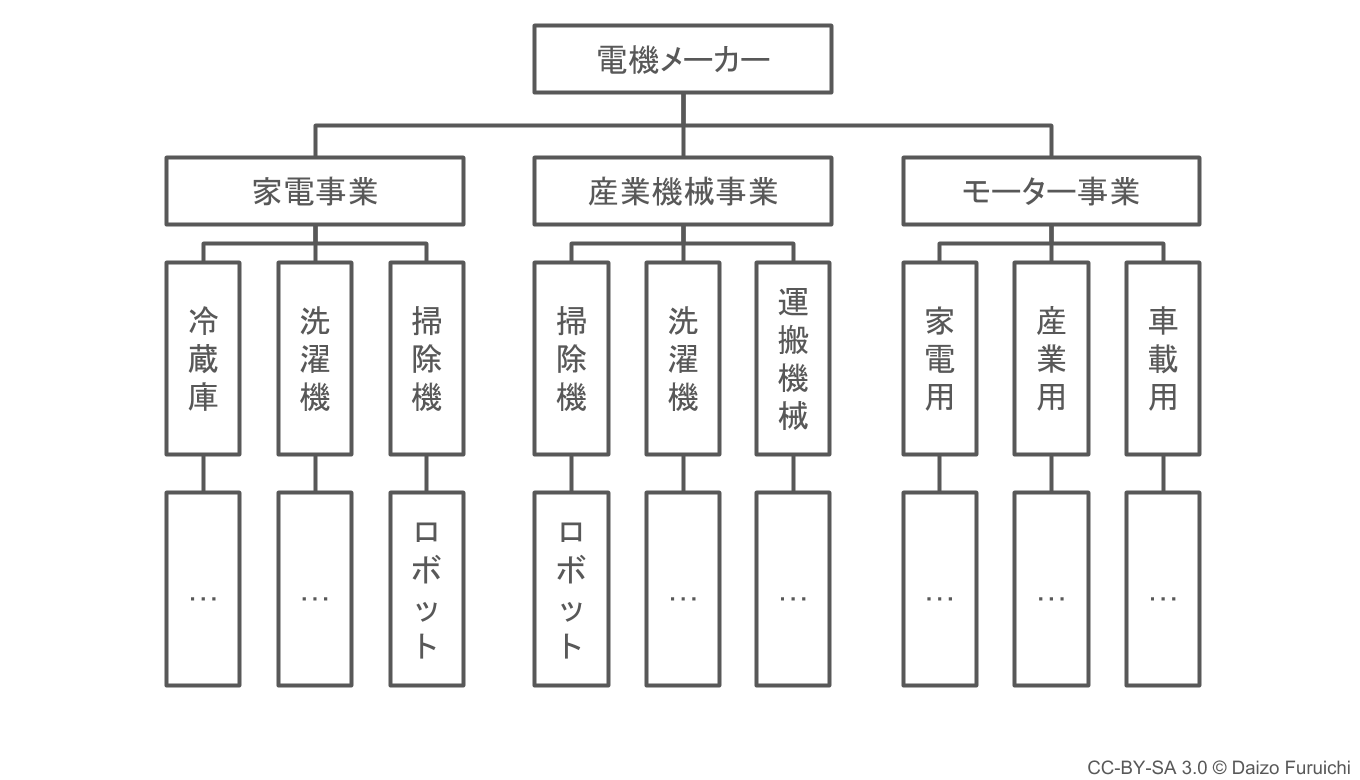

例えば、下図のような事業構成を持っている電機メーカーがあるとします。

事業部としては、

- 家電事業

- 産業機械事業

- モーター事業

に分かれて運営されています。

そして事業部ごとに複数の製品カテゴリを担当しています。

例えば、家電事業部は、

- 冷蔵庫

- 洗濯機

- 掃除機

という3つの製品カテゴリで製造販売を行なっています。

さらにそれぞれの製品カテゴリの中に、個別の製品があります。例えば「冷蔵庫」という製品カテゴリの中には、「一人暮らし用冷蔵庫」「家庭用大型冷蔵庫」「キャンプ用小型冷蔵庫」などの様々な商品があります。