だいぞう

だいぞう

事業戦略(Business strategy、ビジネス・ストラテジー)とは、

- 事業分野全体に影響が及ぶ経営戦略

のことです。

事業別戦略とも呼ばれ、事業部長や取締役など、その事業分野や事業単位を統括する立場にある人物が意思決定をします。

事業戦略とは?

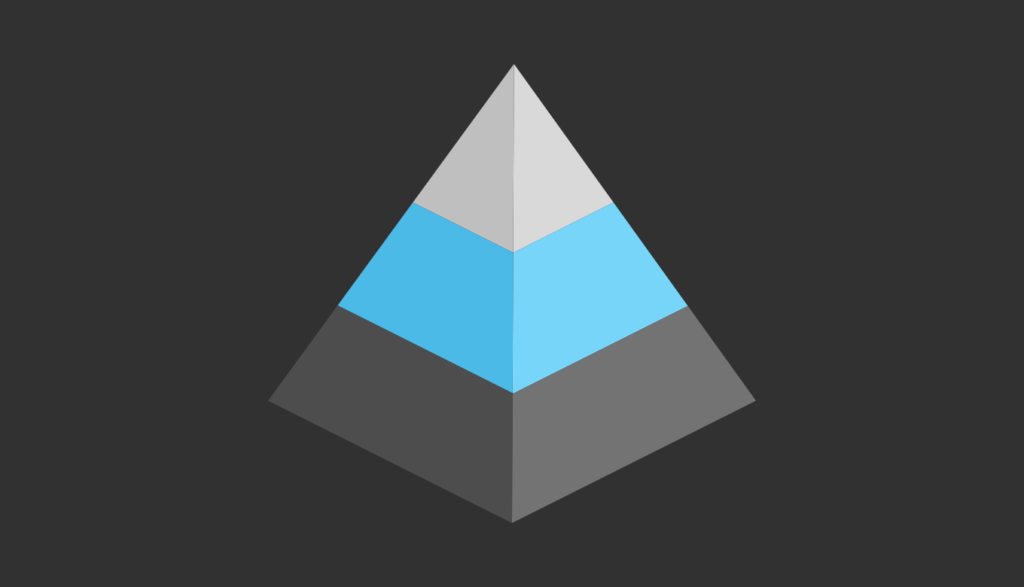

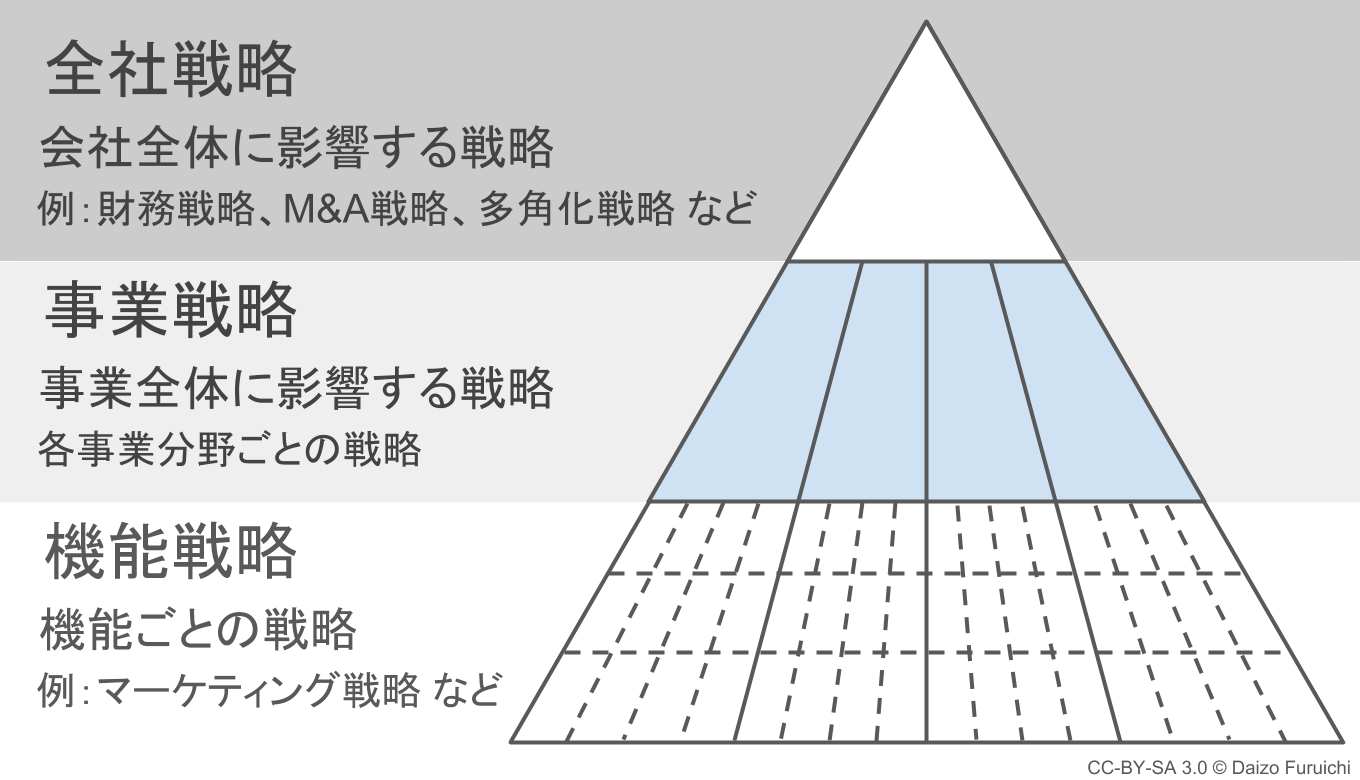

事業戦略は戦略の階層で、全社戦略(企業戦略)の下に位置付けられます。

全社戦略や機能戦略も含めた経営戦略の全体像については、こちらの記事もご覧ください。

経営戦略とは?企業戦略・事業戦略・機能戦略の違いと意味:階層構造を図解

経営戦略とは?企業戦略・事業戦略・機能戦略の違いと意味:階層構造を図解

事業戦略の単位と範囲

事業戦略は、事業部ごとや戦略的事業単位(SBU、Strategic Business Unit、ストラテジック・ビジネス・ユニット)で実行されます。

事業の単位ごとに事業部が存在している会社では、事業部全体の戦略が事業戦略となります。単一事業のみの会社では、全社戦略イコール事業戦略となるため、全社戦略と事業戦略を区別しないことがあります。

大企業ではそれぞれの関連子会社が事業単位をカバーしていたり、複数の子会社で一つの事業単位をカバーしていたりと複雑な場合もあります。

事業の単位は、

- 製品・サービス単位:レストラン事業、医療機器事業など

- 産業単位:エレクトロニクス事業、ヘルスケア事業など

- 顧客グループ単位:コンシューマー事業、法人ソリューション事業など

- 地域単位:北米事業、アジア事業など

など様々な切り口が存在しているため、事業単位の数だけ事業戦略が存在しています。

製品・サービス単位

「製品・サービス単位」で事業部を分けている会社では、製品群やサービス群ごとに事業がまとまっています。事業の切り分けが誰にとっても明確であり、社員の誰もが戦略の影響範囲を理解することができます。

一方で時代の変化で、モノ消費からコト消費への需要の変化が進んだ場合には、事業戦略が有効でなくなる可能性があります。

産業単位

「産業単位」で事業部を分けている会社では、製品やサービスを限定しない分け方になっています。製品・サービス単位のくくりより広い範囲の場合が多く、時代の変化にもより柔軟に対応できます。

一方で、事業と事業の境目が曖昧になることもあります。事業の境目が曖昧になるということは、事業戦略自体も曖昧になる危険性があります。

顧客グループ単位

「顧客グループ単位」で事業部を分けている会社では、顧客のニーズや困りごとを解決するための分け方になっています。こちらも製品やサービスにかかわらず、その顧客に対して柔軟な戦略を取ることになります。

一方で顧客のセグメンテーションを間違えば、戦略の有効性は低下します。もしセグメンテーションが間違ってなくても、時代とともに顧客グループが変化すれば同じです。また、他の事業部も同じ商品やサービスを提供しているにもかかわらず、顧客グループで事業を分けているために無駄が多くなることもあります。

地域単位

「地域単位」で事業を分けている会社では、事業に対して地域の特性や地政学が強く影響しています。単一事業の企業の場合は、エリアごとの戦略を取っている会社も多くあります。

また複数事業を抱えている企業は地域単位の下に、上記の製品群やサービス群での事業部や顧客グループでの事業部がぶら下がっていることがあります。

その他の単位

その他にも、上記の事業単位を複数組み合わせた分け方であったり、どれにも属さない分け方も存在しています。いずれにしても事業単位の分け方によって、メリット・デメリットは必ず存在しているため「正解」はありません。その時代にもっとも適した事業の分け方を行うことが必要です。