だいぞう

だいぞう

ケイパビリティとは、

- 一連の戦略的なビジネスプロセスとそれを実行するための能力

のことです。

ケイパビリティは、社内の複数の部門だけでなく社外のパートナーとも協力することが必要です。

競合他社が簡単に真似できないビジネスプロセスを構築することで、競争力を高めることができます。

関連する用語として「ケイパビリティ・チェーン」「ケイパビリティ・ベース競争戦略」「バリューシステム」「ダイナミック・ケイパビリティ」などがあります。

ここではケイパビリティの意味だけでなく、関連する用語についても説明します。

ケイパビリティとは?

「Capability(ケイパビリティ)」という英単語を辞書で引いてみると、「能力」という意味の他に「性能」「才能」「可能出力」などが挙げられています。

単語を分解してみると、「Capable(可能である)」と「Ability(〜できること)」が合わさった言葉とも言えます。

つまり英単語としての「ケイパビリティ」は、

- 何かを実現したり処理したりできることとその能力

を指しています。

そして経営学としての「ケイパビリティ」の意味は、

- 価値の提供を実現できる一連のビジネスプロセスとその能力

ということになります。

ケイパビリティ・チェーンの具体例

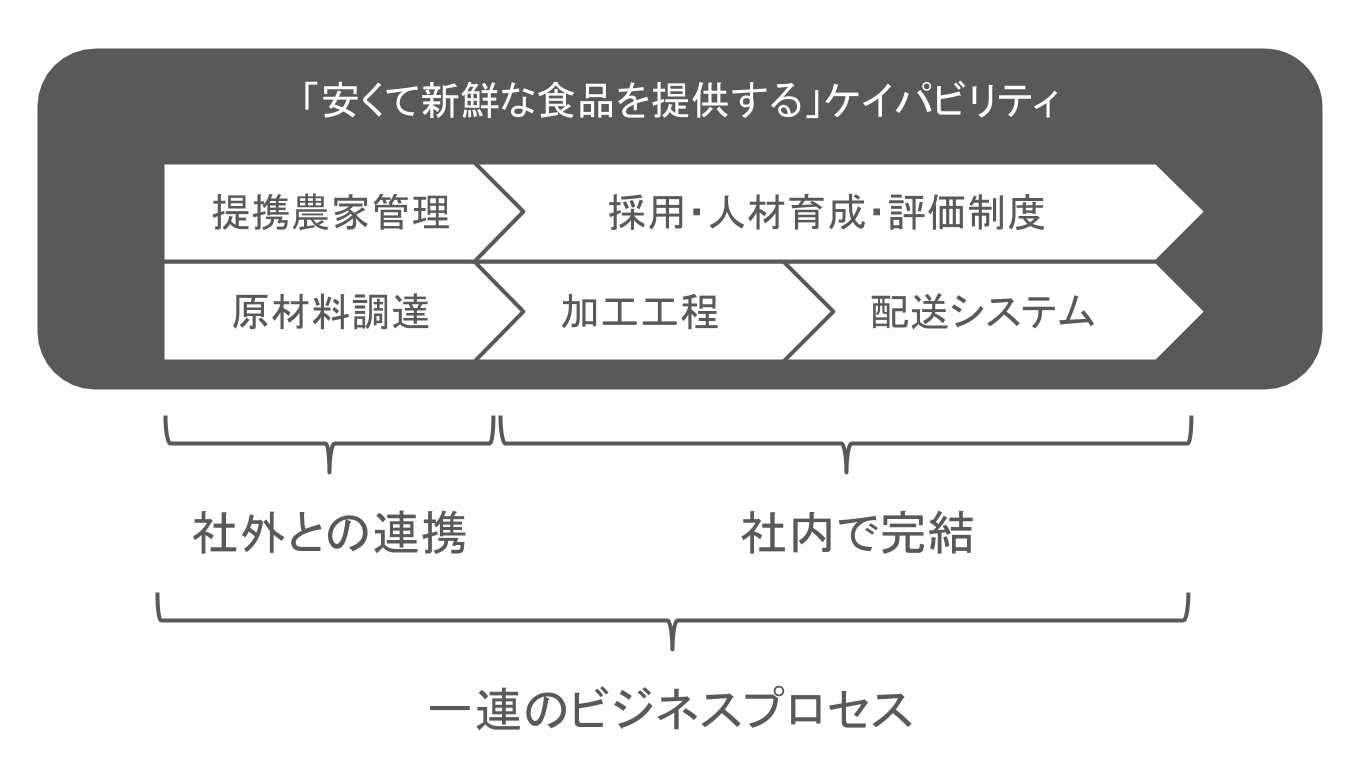

例えば、顧客に「安くて新鮮な食品」を提供できる企業があったとします。

その企業のケイパビリティは、信頼できる提携農家の協力で安定的に野菜を仕入れ、物流システムで加工工場に素早く届け、効率的に小売店まで運ぶ、という一連の「ビジネスプロセス」と言えます。

このようにケイパビリティは1社だけでなく、供給元の農家や納品先の小売店の協力がなければ成り立たないこともあります。

そしてこのような複雑で優れたケイパビリティは、簡単に真似をすることができません。真似をすることが難しいということは、競争で優位に立てることをになります。

こういったケイパビリティを中心に置いた戦略を、「ケイパビリティ・ベース競争戦略」と呼びます。

ケイパビリティ・ベース競争戦略4原則

この「ケイパビリティ」という考え方ですが、1992年に、世界的な戦略コンサルティング会社であるBCG(ボストン・コンサルティング・グループ)のジョージ・スタークJr氏をはじめとする複数のコンサルタントによる論文「Competing on Capabilities: The New Rules of Corporate Strategy(ケイパビリティでの競争:企業戦略の新しいルール) 」によって広まりました。

このケイパビリティを経営戦略の中心にすえるのが、ケイパビリティ・ベース競争戦略です。これには4つの基本原則があります。(戦略論 1957-1993 (HARVARD BUSINESS PRESS) 第9章から引用)

- 企業戦略を構成する要素は、製品や市場ではなく、ビジネスプロセスである。

- 主要なビジネスプロセスを、他者に勝る価値を継続的に顧客に提供できるような戦略的ケイパビリティへと変換することが、競争の勝敗を左右する。

- SBU(戦略的事業単位)と職能部門を結びつける一方、双方の力をこれまでの限界を超えて引き出すためにインフラに戦略的に投資し、戦略的ケイパビリティを構築する。

- ケイパビリティは必然的に複数の職能部門にまたがるため、ケイパビリティ戦略を推進するのはCEOの仕事である。

原文だとちょっとわかりにくいと思うので、言い換えると、

- 企業戦略の構成要素がビジネスプロセスであること

- 主要なビジネスプロセスをケイパビリティに転換すること

- 社内の部門を結びつけるインフラに投資すること

- ケイパビリティ戦略の推進をCEOが行うこと

の4つを実践することが「ケイパビリティ・ベース競争戦略」だと言えます。

さらにこの4原則を実践することで、

- スピード

- 整合性

- 明瞭性

- 俊敏性

- 革新性

の5つの点で競合他社を上回れば、競争力のあるケイパビリティであると判断できます。

スピードがあれば、他社よりも早く顧客ニーズを読み取り、製品に反映させることができます。整合性があれば、顧客の期待をちゃんと反映した製品作りにつながります。明瞭性があれば、ビジネス環境を把握し、顧客のニーズやウォンツの変化も予測できます。俊敏性があれば、ビジネス環境の変化にも素早く適応できます。革新性があれば、新しいアイデアと既存のノウハウを組み合わせて新しい価値を生み出せます。

自社のケイパビリティを特定することができたら、これらの5つの点でどの程度他社より勝っているかを考えてみましょう。