だいぞう

だいぞう

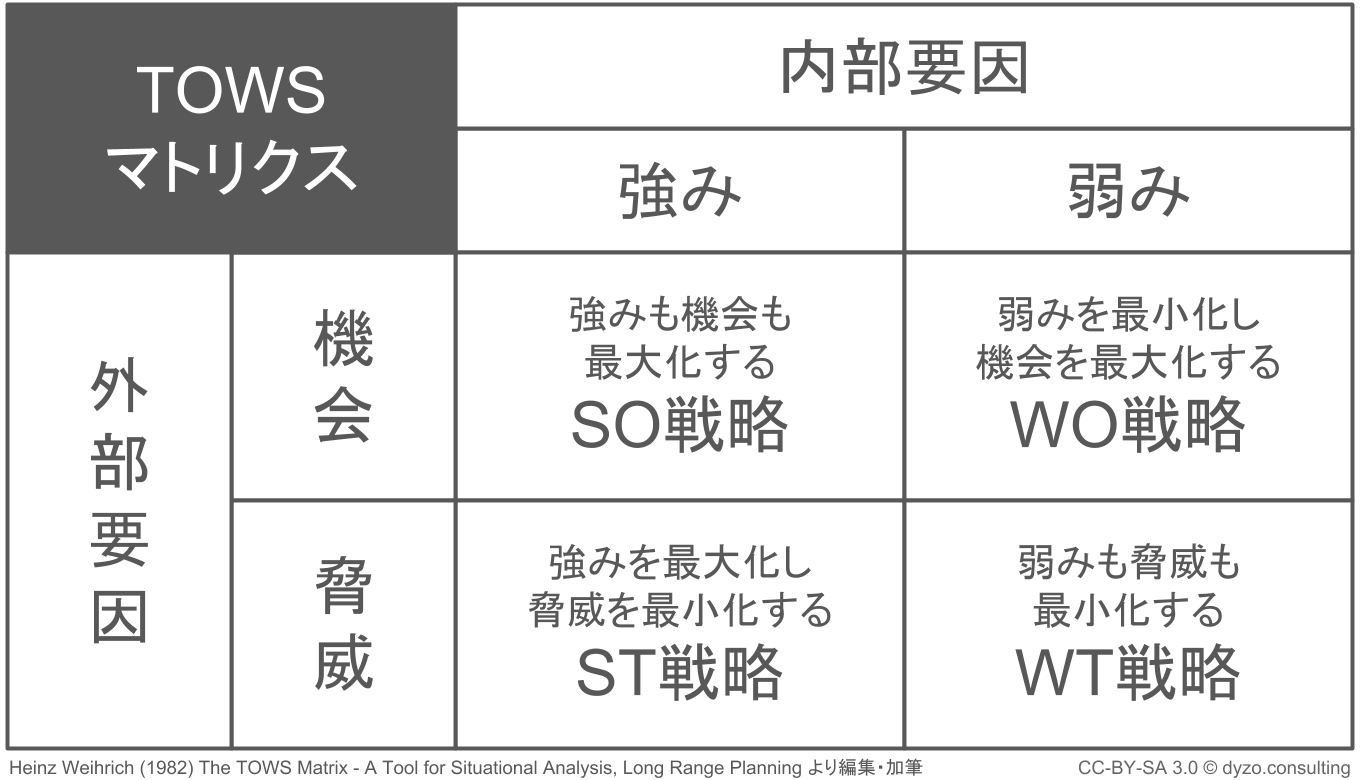

クロスSWOT分析とは、SWOT分析の結果をもとに、

- SO戦略:強みと機会の両方を最大化する戦略

- ST戦略:強みを最大化して脅威を最小化する戦略

- WO戦略:弱みを最小化して機会を最大化する戦略

- WT戦略:弱みも脅威も両方を最小化する戦略

の4種類の戦略を生み出すための状況分析フレームワークです。

オリジナルの名称は「TOWSマトリックス」を使った「TOWS分析」ですが、日本では「クロスSWOT分析」「SWOTクロス分析」などと呼ばれています。

ここでは、クロスSWOT分析について詳しく説明します。さらに次のページからは、クロスSWOT分析のやり方(無料テンプレート付き)を図解します。

クロスSWOT分析とは

クロスSWOT分析とは、SWOT分析の情報を「TOWSマトリックス(クロスSWOTマトリクス)」で整理することで、

- SO戦略:強みと機会の両方を最大化する戦略

- ST戦略:強みを最大化して脅威を最小化する戦略

- WO戦略:弱みを最小化して機会を最大化する戦略

- WT戦略:弱みも脅威も両方を最小化する戦略

の4つの戦略を考えるためのフレームワークです。

SO戦略

SO戦略とは、強みも機会も最大化させる戦略です。

例えば、

- 強み:手厚いカスタマーサービス

- 機会:顧客ニーズの多様化

がある場合に、

- 既存顧客からカスタマーセンターへの問い合わせ内容を新製品の設計に生かす

ことなどがSO戦略になります。

ST戦略

ST戦略とは、強みを最大限に活用して脅威を最小化する戦略です。

例えば、

- 強み:手厚いカスタマーサービス

- 機会:新規参入業者の増加

がある場合に、

- カスタマーサービスが充実していることを店頭でPRして競合と差別化を図る

ことなどがST戦略になります。

WO戦略

WO戦略とは、弱みを最小化し機会を最大化する戦略です。

例えば、

- 弱み:製品ライナップが少ない

- 機会:顧客ニーズの多様化

がある場合に、

- 製品の企画設計の人員を増やして製品のニーズ対応を進める

ことなどがWO戦略になります。

WT戦略

WT戦略とは、弱みも脅威も最小限に抑える戦略です。

例えば、

- 弱み:製品ライナップが少ない

- 脅威:新規参入業者の増加

ある場合に、

- 競合が増えた製品カテゴリから撤退する

ことなどがWT戦略になります。

クロスSWOT分析の3つの分析方針

TOWS分析(クロスSWOT分析)の3つの分析方針とは、

- 重要な問題を特定するための分析

- 企業の目的と目標を起点とした分析

- 機会に焦点を絞った分析

になります。

重要な問題を特定するための分析

「重要な問題を特定するための分析」については、

- ST戦略:強みを最大化して脅威を最小化する戦略

- WO戦略:弱みを最小化して機会を最大化する戦略

- WT戦略:弱みも脅威も両方を最小化する戦略

が、主な戦略の候補になると思います。

SWOT分析の原点となったSOFT分析も、課題発見と優先度の順位付けが主要な目的であったため、本家のSWOT分析に近い分析方針です。

企業の目的と目標を起点とした分析

「企業の目的と目標を起点とした分析」については、4つのいずれの戦略も候補に上がると思います。

目標を軸にする分析は、現在の一般化されたSWOT分析の使い方と同じなので、SWOT分析と併せてやりやすい分析方針です。

機会に焦点を絞った分析

「機会に焦点を絞った分析」については、

- SO戦略:強みと機会の両方を最大化する戦略

- WO戦略:弱みを最小化して機会を最大化する戦略

の2つの戦略が候補になります。機会に焦点を絞って、機会から得られるメリットを最大化するためにはどうするか考えます。

これらの3つの分析方針を、分析する前に決めておけば分析がスムーズに進みます。また分析するメンバーで方針を共有しておけば、分析結果で意見が食い違って揉めてしまうようなことも減ります。

次のページからは、実際に社内会議や従業員研修でクロスSWOT分析を行う手順を解説します(無料テンプレート付き)。