ビジネスモデル:筆者イチオシの論文

ここまでビジネスモデルについて様々な角度から解説しましたが、最後に筆者がイチオシのビジネスモデル研究に関する論文をご紹介したいと思います。

成功するビジネスモデルが持つ4つの要素(4つの箱)

まず1つ目は、ハーバード大学ビジネススクールのクリステンセン教授(著書「イノベーションのジレンマ」 で有名)ら3名が2008年にハーバード・ビジネス・レビュー誌に寄せた論文、

です。

タイトルの通り、既存のビジネスモデルにイノベーションを起こし「再発明する」という観点から書かれた論文で、ビジネスモデルを刷新するための洞察を得ることができます。

ちなみに日本語版のDIAMONDハーバード・ビジネス・レビューでは論文の邦題が「ビジネスモデル・イノベーションの原則」となっていますが、内容は全く同じです。日本語訳の論文は下記の「ビジネスモデルの教科書」の第2章に掲載されているので興味のある方は読んでみてください。

この論文では、成功する企業のビジネスモデルが持つ要素について、以下のように述べています。

Successful companies already operate according to a business model that can be broken down into four elements: a customer value proposition that fulfills an important job for the customer in a better way than competitors’ offerings do; a profit formula that lays out how the company makes money delivering the value proposition; and the key resources and key processes needed to deliver that proposition.

成功する企業は4つの要素に分解できるビジネスモデルで事業展開をしています。競合他社の製品よりも優れた方法で顧客の重要な役割を果たす「顧客価値提案」、価値提案を提供することで会社がどのようにお金を稼ぐかを示す「利益方程式」、そしてその提案を届けるために必要な「主要な経営資源」と「主要なプロセス」です。

Johnson, Christensen, & Kagermann, 2008(筆者翻訳)

成功する企業のビジネスモデルの要素として、

- 顧客価値提案:Customer Value Proposition(CVP)

- 利益方程式:Profit Formula

- 主要な経営資源:Key Resources

- 主要なプロセス:Key Processes

が存在しており、その中でも、顧客価値提案が最も重要だと説いています。

新たなビジネスモデルを構築するためには、まず最初に顧客価値提案を再考し、それを実現するために利益方程式や経営資源、プロセスといった要素を作り直すといった流れになります。

他にもこの論文では、顧客価値提案を考えるのに役立つ「4つの障壁」や、ビジネスモデルの変更が必要になる「5つの戦略的状況」についても触れられています。

ただし「4つの障壁」や「5つの戦略的状況」については、クリステンセン教授の著書である「ジョブ理論」や「イノベーションのジレンマ」を事前に読んだ方が、より理解が深まります。

ビジネスモデルの4つのバリュードライバー(価値牽引要素)

もう1つ(1セット?)ご紹介したいのが、前半でもご紹介したゾット教授&アミット教授コンビによる3つの論文、

- Value Creation In E-business(Eビジネスにおける価値創造、2001年)

- Business Model Design: An Activity System Perspective(ビジネスモデル・デザイン:活動システムの視点、2010年)

- Business Model Innovation: How to Create Value in a Digital World(ビジネスモデル・イノベーション:デジタル世界で価値をどのように生み出すのか、2017年)

です。

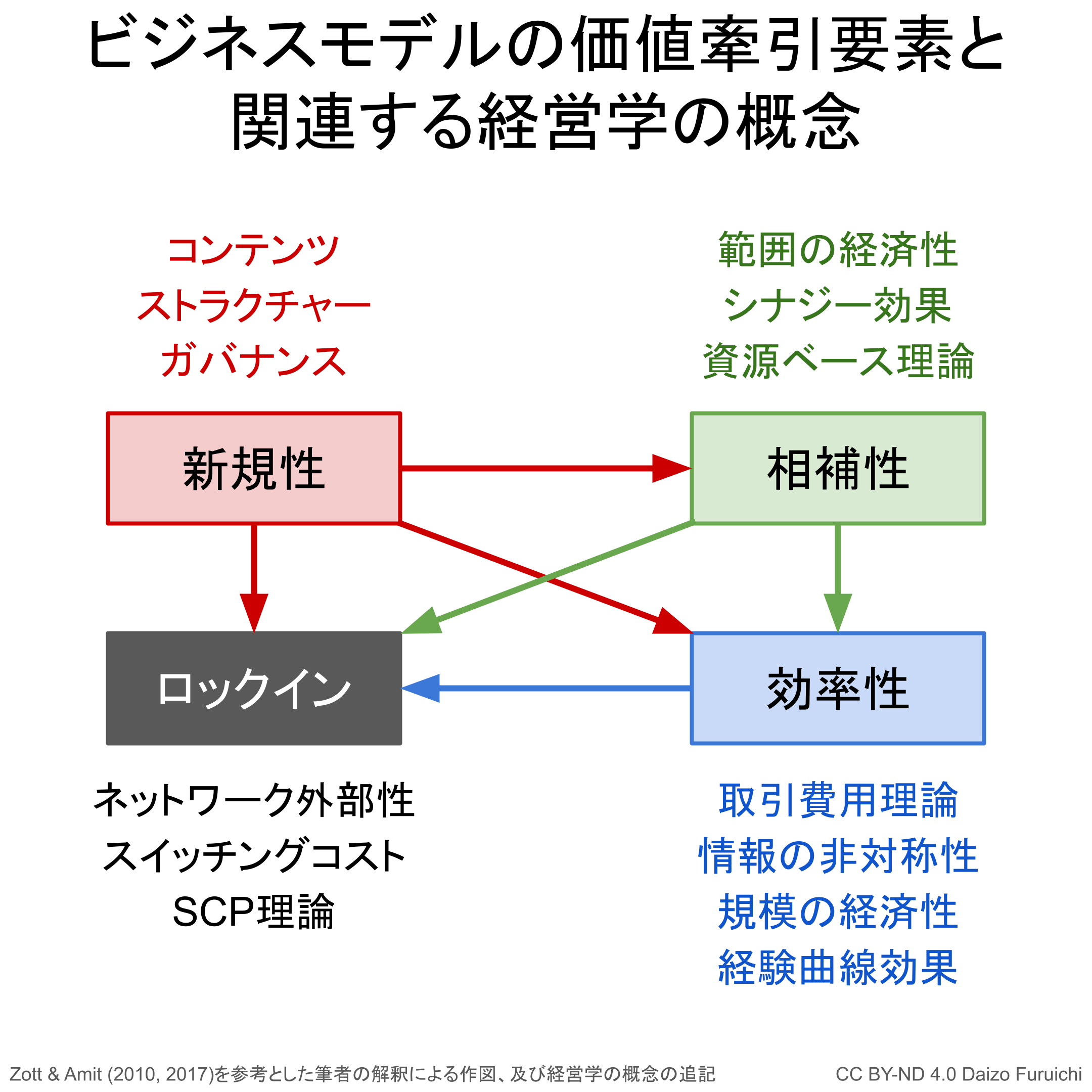

これらの論文では、ビジネスモデルの価値を高める4つの牽引要素(ドライバー)について触れられています。

新規性(Novelty)

新規性は、冒頭でご紹介した3つの活動要素である、

- コンテンツ:価値を創造するために何(WHAT)の活動を行うか

- ストラクチャー:それらの活動がどのように(HOW)繋がっているか

- ガバナンス:それらの活動を利害関係者の誰(WHO)が行うのか

について、既存のビジネスモデルと3つのいずれか(または全て)が異なることを指しています。

例えば、2000年代に登場したApple社の楽曲のダウンロード配信サービスは、アーティストや音楽レーベルの協力を仰ぎ(ガバナンス)、新たに開発したiPodというハードウェアとiTunesというソフトウェアを結びつけることで(ストラクチャー)、楽曲のデジタル化による配信を行い(コンテンツ)、既存の音楽業界のビジネスモデルを大きく変化させました。

ロックイン(Lock-in)

ロックインは、ネットワーク外部性とスイッチングコストによる効果で構成されます。

ネットワーク外部性は、利用者の数が価値を高め、価値が高まることで利用者が増えるというサイクルです。またスイッチングコストは、商品やサービスを利用することで、利用を止めることに対するコストが増加する状態を指します。

いずれも、顧客を囲い込み続ける(ロックインする)効果を生み出します。

相補性(Complementarities)

相補性とは、ビジネスモデルを構成する要素の相互依存による価値向上効果を指します。例えば、宿泊予約サービスが、宿泊先の観光情報や天気予報を提供することなどが相補性に該当します。

また、大規模な例では「楽天経済圏」や「PayPay経済圏」などプラットフォーム全体に及ぶ相補的なサービス展開などがあります。

効率性(Efficiency)

効率性とは、利害関係者を含む共同活動や活動の相互作用によって生まれるコスト削減効果を指します。

単一企業が生み出す規模の経済性 などの効果だけでなく、サプライチェーン全体の協力によって成立する製造工程の効率化なども該当します。

4つの価値牽引要素の関係性は上記のようなイメージになります。

新規性、つまり3つの活動要素が新しくなれば、相補性・効率性・ロックインすべてに影響を及ぼします。相補性は効率性を高める効果と、ロックイン効果に影響を与えます。さらに効率性は特にスイッチングコストなどに影響が大きく、ロックイン効果をさらに高めます。逆に、新規性・相補性・効率性のいずれかが生まれなければ、ロックイン効果も生み出しにくいとも言えます。

ビジネスモデルまとめ

「ビジネスモデル」という言葉は、ビジネスシーンでよく耳にする割には、ちゃんとした定義がされていません。

狭義では、収益モデルや利益方程式などの「儲け方」にスポットが当たることが多い一方、広義では、利害関係者との相互作用を含めたビジネスの包括的な活動を指すこともあります。

そのため、解釈や認識も人それぞれになりがちです。

しかし、ここまで読んでいただいた皆さんは、「ビジネスモデル」という言葉が指し示す全体像をイメージできるようになったのではないでしょうか。

日頃慣れ親しんでいるビジネスも、今回ご紹介した様々な切り口で考察すれば、新しい発見があるかもしれません。皆さんもぜひ、ご自身のビジネスのビジネスモデルについて見直してみてください。