だいぞう

だいぞう

顧客ロイヤリティとは、

- 売り手側と長期的な関係を維持しようとする買い手の忠誠心

のことです。昔からの言い回しとしては「愛顧(あいこ)」という表現があります。(「お客様からのご愛顧」など)

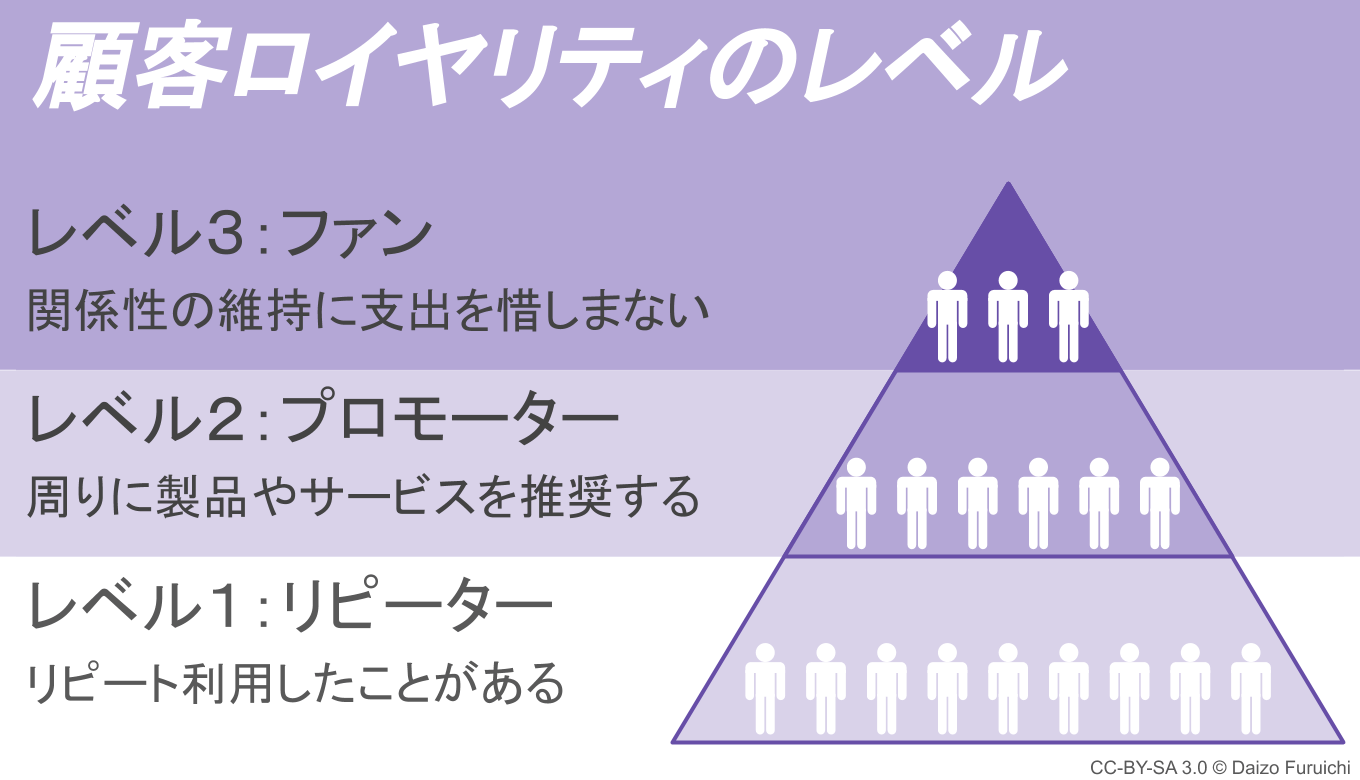

顧客ロイヤリティを持つ顧客はその度合いによって、

- リピーター:2回以上のリピート利用をしたことがある

- プロモーター:友人や知人に製品やサービスを推奨する

- ファン:関係性を維持するために支出を惜しまない

の3つのレベルに分類することができます。

また顧客ロイヤリティが適用される範囲についても様々です。

ここでは顧客ロイヤリティについて、わかりやすく説明します。なお「顧客満足」については別記事にまとめているので、以下の記事を参照ください。

顧客ロイヤリティとは?

顧客ロイヤリティ(Customer Loyalty、カスタマー・ロイヤルティ)とは、買い手である顧客が製品やサービスを提供する売り手側との関係性を長期的に維持しようとする「忠誠心(ロイヤリティ)」のことです。

「忠誠心(ロイヤリティ)」と呼ぶくらいなので、基本的には顧客の心理面について説明するビジネス用語ですが、「再購入する」「他者に伝える」「参加する」などの行動として現れることも少なくありません。

ちなみにこれらの忠誠心に基づいた行動は「愛着」が無くても観察することができる(例えば、愛着がなくても他人に勧めたりすることがある)ため、顧客ロイヤリティの定義には含めるかどうか疑問が残るところです。

また顧客ロイヤリティが高ければ、顧客と製品やサービスとの結びつきの強さを表す「関与度」も高いことがほとんどです。

この記事では、

- 顧客ロイヤリティが向かう対象:種類と構造

- 顧客ロイヤリティをもつ顧客自身:顧客の3つのレベル(リピーター、プロモーター、ファン)

という形で説明したいと思います。