だいぞう

だいぞう

ニーズとは、

- 消費者が持つ課題の解決や目的を達成する必要性

のことで、

- 潜在ニーズ:必要性があることに消費者自身が気づいていないニーズ

- 顕在ニーズ:必要性があると消費者自身が気づいているニーズ

の2つに分けることができます。

これらの「潜在(せんざい)ニーズ」と「顕在(けんざい)ニーズ」の違いを表したのが、下記の表になります。

| 潜在ニーズ | 顕在ニーズ |

| 消費者が自覚していない | 消費者が自覚している |

| 解決しようとしていない | 解決しようとしている |

| 顕在ニーズに変化する | ウォンツに変化する |

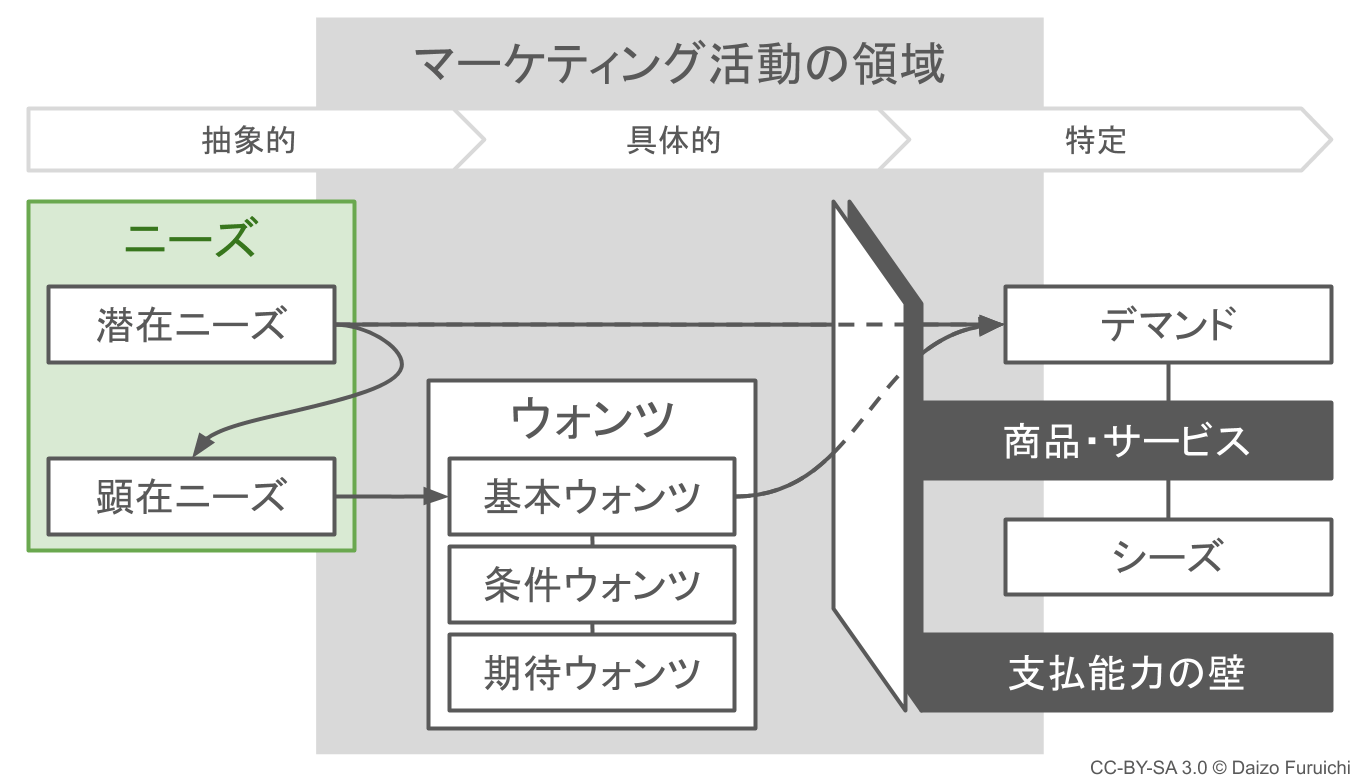

マーケティング活動では、顕在化していないニーズ(潜在ニーズ)を顕在化させることや、すでに顕在化しているニーズを自社に有利な「ウォンツ」に変化させることが必要です。

ここでは「潜在ニーズ」と「顕在ニーズ」について、わかりやすく説明します。

ニーズとは?

ニーズとは、消費者が課題を解決したり目的を達成したりする「必要性」のことです。「欠乏感」とも表現されることがありますが、消費者がその欠乏感自体に気づいていないことも多くあります。

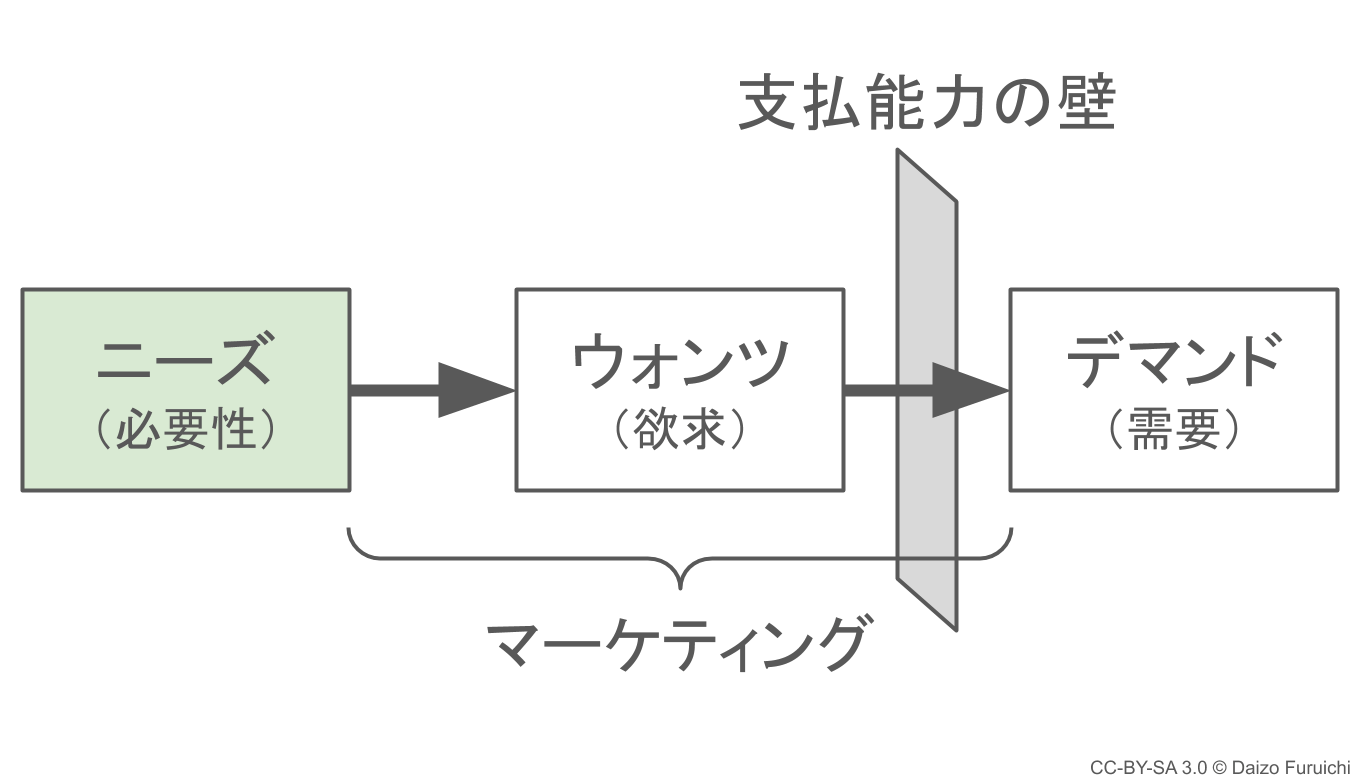

ニーズ(必要性)は、マーケティング活動によって「ウォンツ(欲求)」に変化し、最終的には「デマンド(需要)」という形で購買につながります。

それぞれの用語の意味については、

- ウォンツ:課題や目的を解決するための具体的な手段に対する欲求

- デマンド:ウォンツに消費者の支払い能力が伴うことで生まれた需要

ですが、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

ニーズは、

- 消費者が必要性に気づいていない潜在(せんざい)ニーズ

- 消費者が必要性に気づいている顕在(けんざい)ニーズ

に分けることができます。

ニーズ自体はとても抽象的であり、消費者自身がどうやって解決すべきか頭の中に思い浮かんでないことがほどんどです。

消費者自身が「困ってる」「どうにかしたい」などと、はっきり認識している(顕在化している)ニーズもあれば、はっきりと認識できていない潜在的なニーズもあります。

ここからはそれぞれのニーズについて、より詳しく解説していきます。