だいぞう

だいぞう

アップセルとクロスセルの意味はそれぞれ、

- アップセル:顧客に上位の商品をすすめること

- クロスセル:顧客に関連する商品をすすめること

です。

「アップセリング(Upselling)」や「クロスセリング(Cross-selling)」とも呼ばれ、個別の顧客にマーケティングを行う「ワン・トゥ・ワン・マーケティング(一対一マーケティング)」で使われるマーケティング用語です。

ここでは「アップセル」と「クロスセル」の違いと具体例を、わかりやすく図解で説明します。

アップセルとクロスセルの違い

アップセルとクロスセルの違いは、

- 顧客にどんな商品をすすめるか

の違いになります。

アップセルでは、顧客が買おうとしてるものよりも「高機能なもの」「高付加価値なもの」「ハイグレードなもの」をすすめます。そしてクロスセルでは、顧客が買おうとしているものに加えて、関連性のある商品をすすめます。

そして実施するタイミングは、

- アップセル:顧客が購入を決める前

- クロスセル:顧客が購入を決めた後

になります。

これらを表にまとめると、冒頭でご紹介した下記の比較表になります。

| アップセル | クロスセル |

| 上位の商品をすすめる | 関連商品をすすめる |

| 顧客が購入を決める前に実施 | 顧客が購入を決めた後に実施 |

ということで、さっそく具体例から見ていきましょう。

Amazon.co.jp の具体例

アマゾンの商品ページは、アップセルとクロスセルについて一番わかりやすいオンラインショップの一つかもしれません。

ちなみに今回の例に挙げているページは、

なので、実際の画面を見ながら確認してみてください。(もし下記の内容が表示されなかったら、商品画面が個人別にカスタマイズされている可能性があるので、別の商品で試してみてください。またこのページのリンクはアフィリエイトになっているので、気にされる方は別ウインドウで型番などで検索してみてください。)

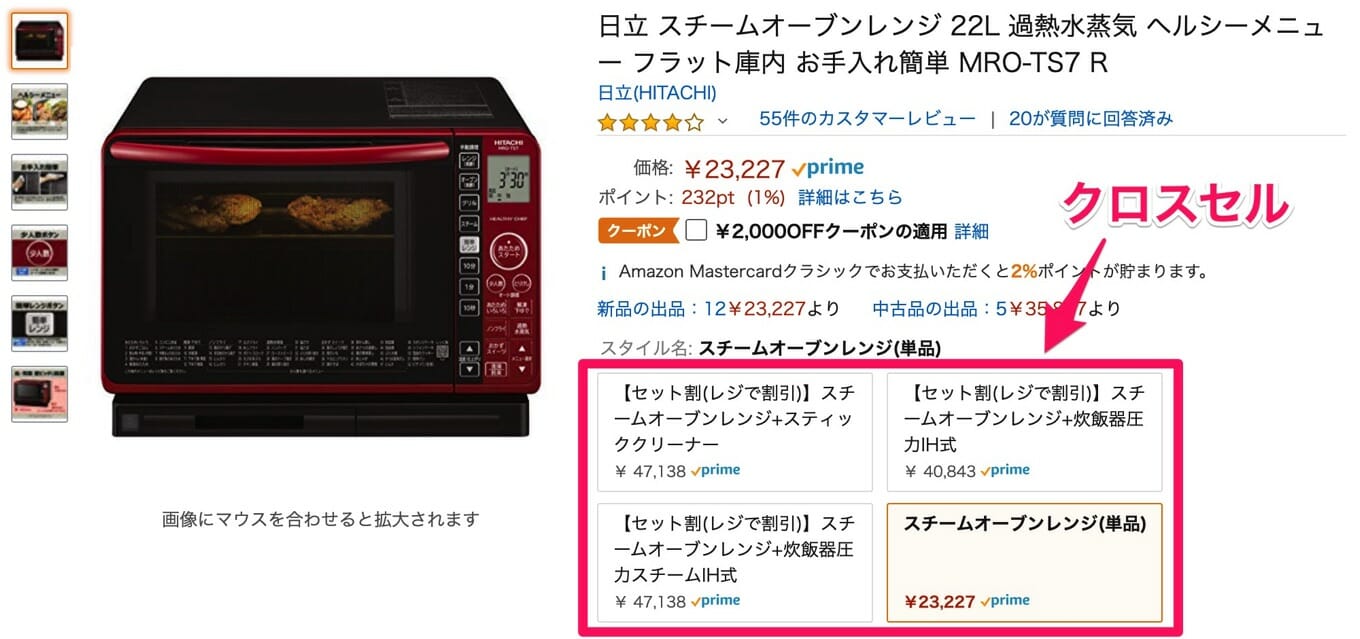

ということで、まずは「クロスセル」です。

クロスセル事例:Amazon.co.jp 商品ページ より引用・加筆 2019/07/05

商品の値段の下に「セット割」として、

- スティッククリーナー(スティック型掃除機)

- 炊飯器

などの合わせ買いを促しています。単品以外に、3つのボタンが用意されていて選択できるようになっています。

こちらはセット割の組み合わせが別商品として用意されているため、売り手側の意図的なクロスセルのようです。

おそらく、オーブンレンジ(電子レンジ)を求める顧客に対しては、炊飯器や掃除機をクロスセルできる確率が高いのかもしれません。

また更に下に画面をスクロールさせていくと、今度は「よく一緒に購入されている商品」の欄が表れます。

クロスセル事例:Amazon.co.jp 商品ページ より引用・加筆 2019/07/05

今度は先ほどとは違って、

- オーブントースター

- 電気ケトル

などが関連商品としてクロスセルされています。

こちらのクロスセルは、おそらくアマゾンが過去の購買データを分析して自動的に行なっているものだと思います。

オーブンレンジ本体が赤と黒のカラーリングですが、オーブントースターも同じメーカーで赤と黒のカラーリングがクロスセルされてます。また電気ケトルは別のメーカーですが、色は他の二つと統一感のでそうなブラックがクロスセルされいます。「家電を同じ色で揃えたい」という買い手のニーズをしっかり押さえている、上手なクロスセルだと思います。

横には「3つともカートに入れる」というボタンが付いており、クロスセルを完結させるアクションを行うためのボタンまで設置されています。

そしてそこから更に下に画面をスクロールさせると、ついに「アップセル」が登場します。

アップセル事例:Amazon.co.jp 商品ページ より引用・加筆 2019/07/05

アマゾンのアップセルは「この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています」の欄で確認することができます。

この欄に挙がっている商品は、全てがアップセルではありません。

しかし同じメーカーで、

- 容量が26Lから31Lにアップしたもの

- 容量がアップして「熱風2段オーブン」や「Wスキャン調理」の機能が追加されたもの

など、いずれも上位の機種がアップセルされています。

ここで気づいた方も多いかもしれませんが、

- 購入を決めている人に「クロスセル」

- 購入を決めていない人に「アップセル」

をセオリーどおりに行なっていることがわかります。

すでにこの機種のオーブンレンジを買おうと心に決めている顧客は、ショッピングカートに追加する前に、選択した商品が間違いないかの確認をする程度です。

そのような顧客は画面をわざわざ下までスクロールして見ないので、クロスセルを仕掛けるのであれば最初に表示される領域に表示するのがベストです。

そのためアマゾンのクロスセルは、ページの上の部分に登場します。

一方で買おうかどうか迷っている顧客は、多くの情報を必要としてるので画面を下までスクロールします。

そこで登場するのが「この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています」の欄による、アップセルです。

顧客にもっと高機能な上位機種があることを伝えれば、

- 「値段はそんなに変わらないなら高機能の方を買おうかな…」

などとアップセルにつながるかもしれません。

このようにアマゾンの商品ページでは、アップセルとクロスセルが有効なタイミングを考慮した画面デザインになっており、好調な売り上げの一部を担っていると考えられます。

ちなみに楽天市場の商品ページはアップセルやクロスセルが有効な位置に配置されていないばかりか、お店側の強引なクロスセルなどがあり、買い手にとってストレスの多い商品ページになっています。

下記リンクからアマゾンと楽天市場の商品ページを比較してみると、アップセルとクロスセルの理解が深まるはずです。

アップセル・クロスセルの目的

ここまでアップセルとクロスセルの具体例をご紹介しました。

しかし何のためにこのような施策をするかというと、

- 客単価を上げるため

です。その結果、低コストで売り上げを伸ばすことが可能になります。

なぜ客単価が上げると売り上げが伸びるかというと、

- 売上 = 客数 × 客単価 × 来店頻度

に分解することができるからです。

ここで挙げた、

- 客数

- 客単価

- 来店頻度

のいずれかを上げれば、売り上げも上がります。

そして一番お金がかからずにやりやすいのが「客単価の向上」になります。

そのための手法として、

- アップセル:顧客に上位の商品をすすめること

- クロスセル:顧客に関連する商品をすすめること

が存在しているのです。

ちなみに売り上げを複数の要素に分解して考える方法として、「MECE(ミーシー)」というフレームワークがあるので、下記の記事もご覧ください。

次のページからは、アップセル(+ダウンセル)、クロスセルについて図解を交えながら説明をしていきます。