だいぞう

だいぞう

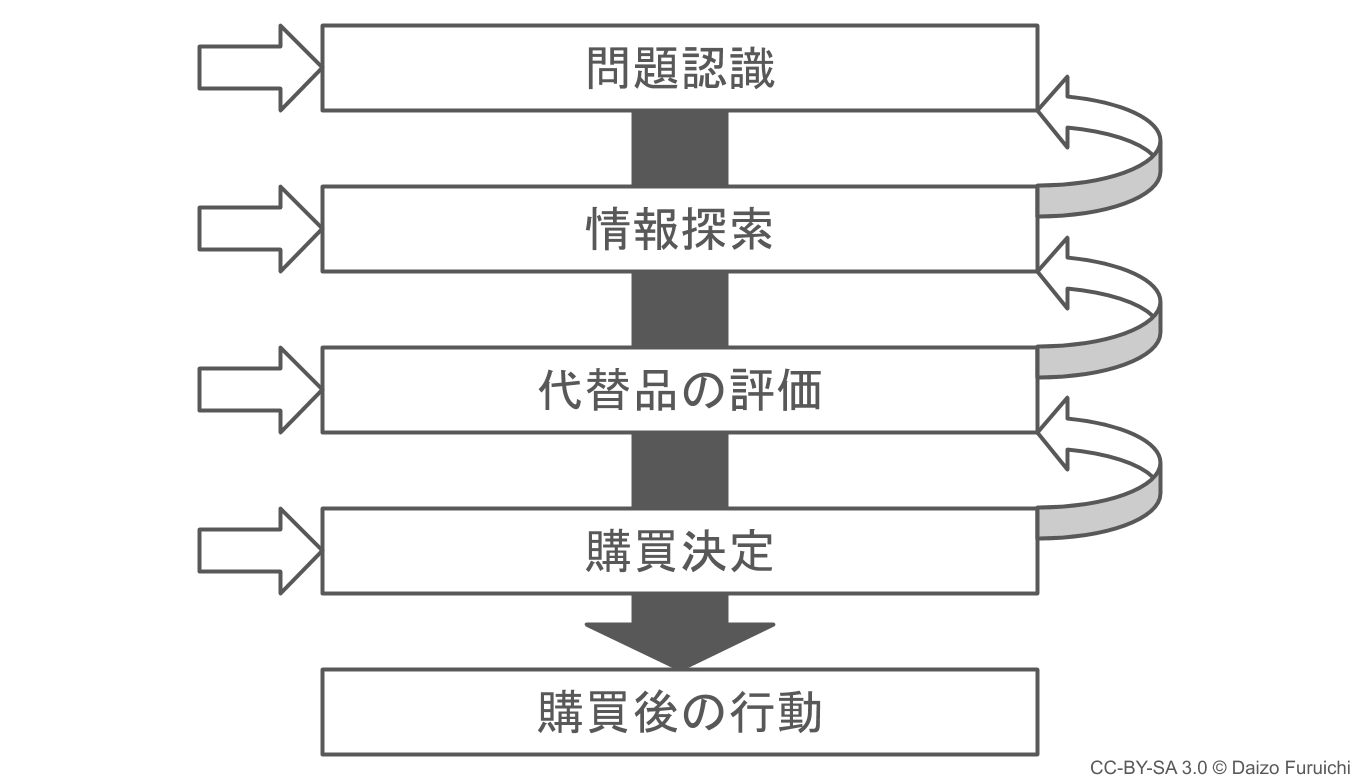

「問題意識」「情報探索」「代替品の評価」「購買決定」「購買後の行動」の5つのステップで構成されています。(「コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント 第12版 」p239 参照)

ちなみに「AIDMAの法則」「AIDAモデル」「AISAS(アイサス)」などのフレームワークも引用されることがありますが、これらは「広告反応モデル」と呼ばれるもので、全くの別物であることに注意してください。

購買意思決定プロセスとは?

購買意思決定プロセス(購買決定プロセス)とは、

- 問題認識(Problem Recognition)

- 情報探索(Information Search)

- 代替品の評価(Evaluation of Alternatives)

- 購買決定(Purchase Decision)

- 購買後の行動(Post-Purchase Behavior)

の5つの消費者の購買行動のことで、英語では「Buyer Decision Process(バイヤー・デシジョン・プロセス、購買者決定プロセス)」と呼ばれます。

この購買意思決定プロセスの存在は、1910年にコロンビア大学の哲学者であるジョン・デューイ教授 によって提唱されたと言われています。しかしその後も様々な研究者によって、現在のような5つのプロセスに落ち着いたようです。

マーケティングの大家のコトラー教授も著書で、

マーケティングの専門家たちは、購買決定プロセスの「段階モデル」を開発した。

「コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント 第12版 」p239より引用

と述べて、8名ほどの研究者の名前を挙げています。

この購買決定プロセスのモデルでは、

- 問題認識:問題やニーズを認識する

- 情報探索:問題解決のために情報収集する

- 代替品の評価:複数の選択肢を評価する

- 購買決定:購買のために最終決定する

- 購買後の行動:購買決定そのものを評価する

という5つの段階が存在していますが、消費者は必ずしも一直線で段階をたどるわけではありません。

- 段階の途中からスタートする消費者

- 段階を進んだり戻ったりする消費者

- 段階の途中で諦めてしまう消費者

- 途中の段階を飛ばしてしまう消費者

などなど様々です。

例えば「トイレットペーパーなんて安ければ何でもいい」と思っている消費者は、「自宅のトイレットペーパーがなくなった」と「問題認識」しますが、「情報探索」や「代替品の評価」を飛ばして、ドラッグストアの店の入り口に積まれているセールのトイレットペーパーを「購買決定」するかもしれません。

あるいは、パソコンを買おうと家電量販店に行った消費者は、比較検討(代替品の評価)をするために店員の話を聞いたら悩んでしまい、買わずに帰宅して「情報探索」の段階に戻ることだってあります。

このように、消費者の購買行動はモデルの流れの通りにならないこともあります。

しかし最も複雑な関与度の高い消費者のたどるプロセスは全て網羅しているので、どのようなタイプの消費者だったとしても参考になるはずです。