だいぞう

だいぞう

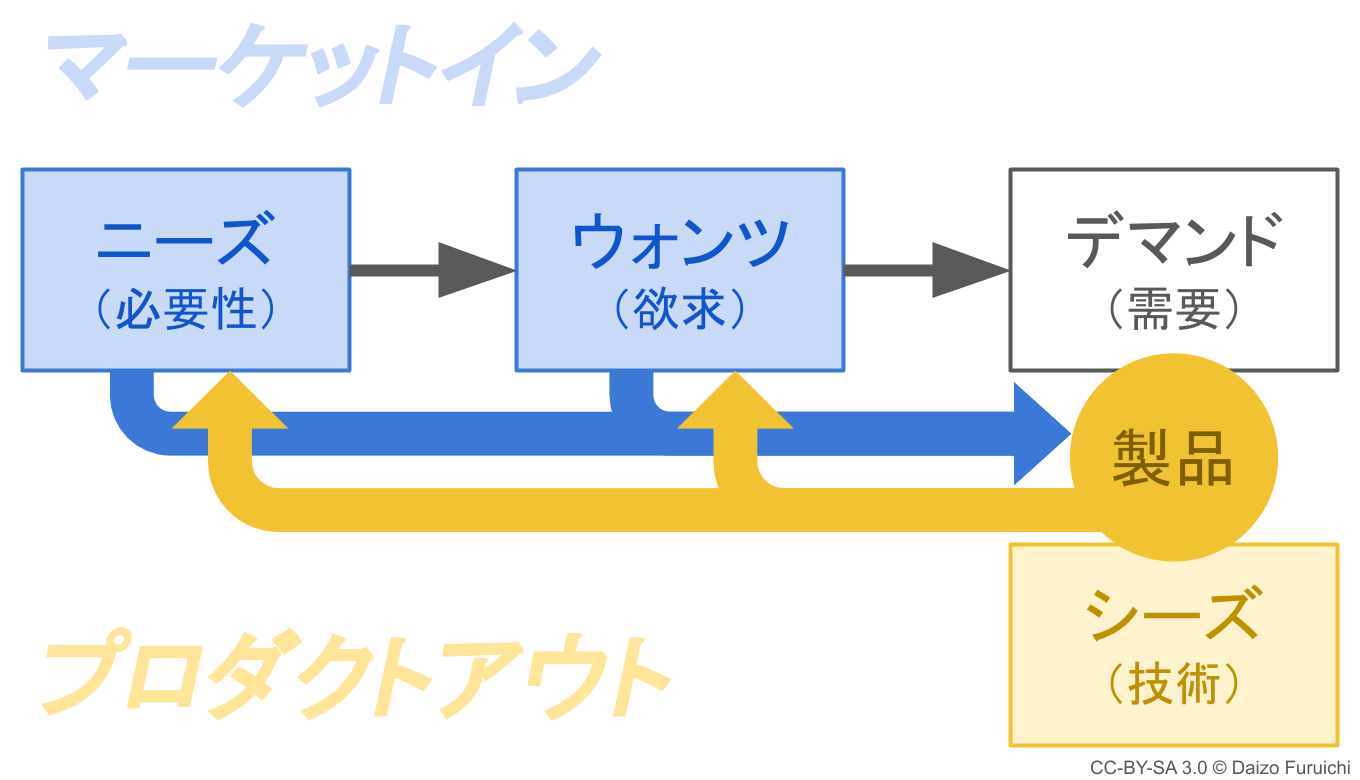

マーケットインとは、マーケティング調査から消費者のニーズ(Needs)やウォンツ(Wants)に基づいた製品開発およびプロモーションを行うことです。

そして、プロダクトアウトとは、研究開発による技術力などのシーズ(Seeds)を中心とした製品開発を行い、その製品に適切な市場に対してプロモーションを行うことです。

いずれも日本で生まれた和製英語で、英語圏では通じない言葉であることに注意が必要です。

両者の違いを比較すると、下記の表のようになります。

| マーケットイン | プロダクトアウト |

| マーケティング調査が起点 | 研究開発(R&D)が起点 |

| 消費者の声を製品に反映 | 独自の技術を製品に反映 |

| 市場の成長期に効果的 | 導入期や成熟期に効果的 |

| 同質化しやすい | 差別化しやすい |

ここではマーケットインとプロダクトアウトについて、わかりやすく解説します。

マーケットインとプロダクトアウトの違い

マーケットインとプロダクトアウトを比較すると、

- マーケットイン:消費者のニーズやウォンツを起点にマーケティングを行う方法

- プロダクトアウト:作り手の技術などのシーズを起点にマーケティングを行う方法

という違いがあります。

- 消費者中心のマーケティングがマーケットイン

- 作り手中心のマーケティングがプロダクトアウト

と考えても良いと思います。

どちらが優れているというわけではないので、両方のスタイルを状況に応じて使い分けるのが最も理想的だと言えます。(使い分け方については後述します。)

ニーズとウォンツとデマンドとシーズ

このマーケットインとプロダクトアウトを理解するためには、次の4つのマーケティング用語を理解しておく必要があります。

- ニーズ(Needs):消費者が持つ課題の解決や目的を達成する必要性

- ウォンツ(Wants):課題や目的を解決するための具体的な手段に対する欲求

- デマンド(Demands):特定の製品(プロダクト)に対する需要

- シーズ(Seeds):特定の製品(プロダクト)のベースになる技術

それぞれを「通勤」で例えると、

- ニーズ:自宅から会社まで通勤する必要性

- ウォンツ:電車で移動したいという欲求

- デマンド:〇〇鉄道の〇〇線の6ヶ月定期券の需要

- シーズ:安全な定期運行を実現する技術と旅客ノウハウ

となります。

こちらの記事で詳しく説明しているので、ぜひご覧ください。

ということで、ざっくりと理解したところで下の図を見てみましょう。

マーケットインは、

- ニーズ(Needs):消費者が持つ課題の解決や目的を達成する必要性

- ウォンツ(Wants):課題や目的を解決するための具体的な手段に対する欲求

などの情報をマーケティング調査(リサーチ)で拾い上げて、製品を開発します。

ニーズやウォンツを的確に満たすことで、スムーズにデマンドにつなげることができます。

一方でプロダクトアウトは、

- シーズ(Seeds):特定の製品(プロダクト)のベースになる技術

をベースとして製品開発を行い、その製品で満たせるニーズやウォンツを探す方法です。

この「シーズ」は、他のビジネス用語では「ケイパビリティ」や「コアコンピタンス」なども同様の意味になります。

ここからは、さらにマーケットインとプロダクトアウトのそれぞれについて詳しく解説します。