だいぞう

だいぞう

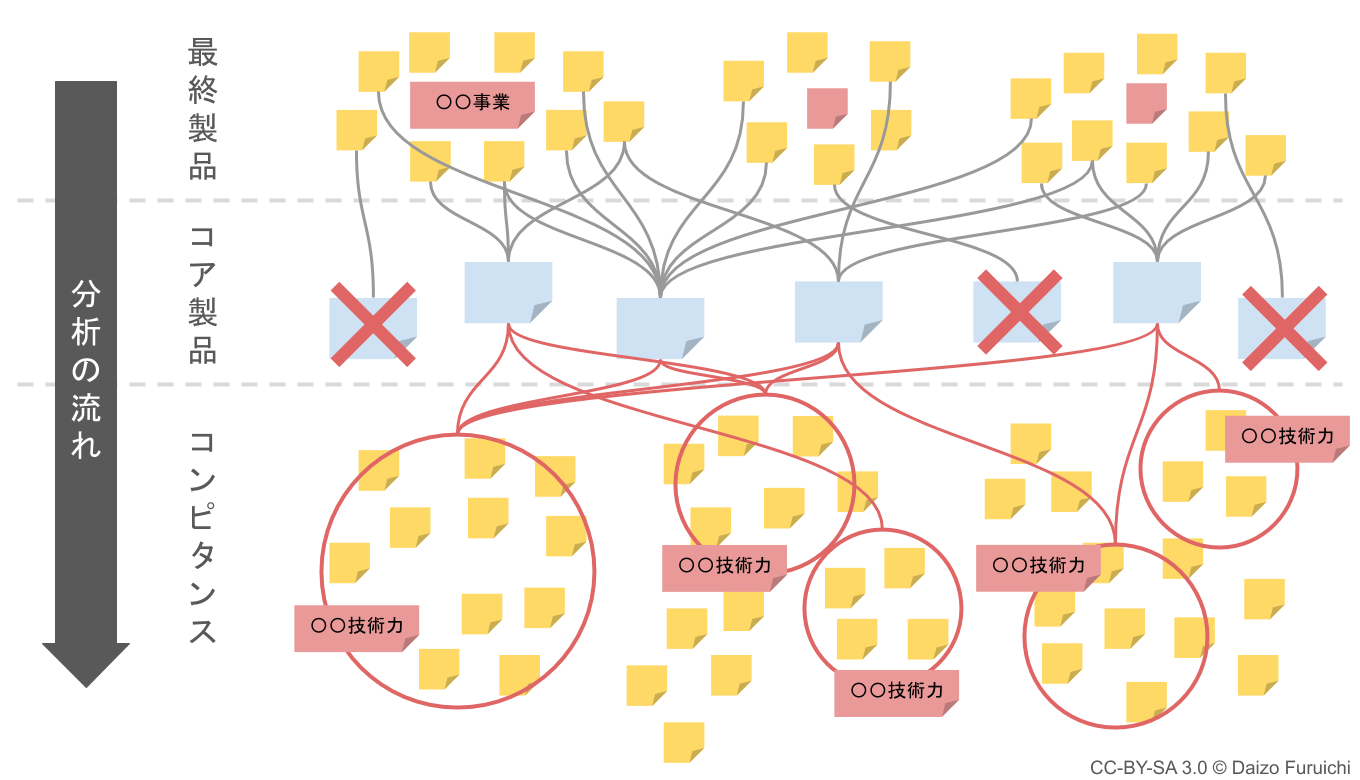

コアコンピタンス分析を、模造紙と付箋を使って行った場合のイメージは以下のとおり。

ここで留意してもらいたい点は、

- そもそも「コアコンピタンス分析」の公式的なやり方は存在していない

- だから経営コンサルタントごとにやり方がバラバラ

- ここで紹介しているやり方も当社が研修用にオリジナルで開発したもの

です。

ということで、ここでは筆者がコンサルティングをする際に使っているやり方を丸ごと公開します!

コアコンピタンス分析用テンプレート(パワーポイント形式、登録不要)も無料でダウンロードできるようにしているので、みなさんの会社の勉強会などで活用してみてくださいね。

コア・コンピタンス分析とは?

まずは、「コア・コンピタンス」についておさらいしてみましょう。「そんなの知ってるよ」って方は、読み飛ばして次のページへ!

そもそも「コア・コンピタンス経営」という考え方は、プラハラッド教授とハメル教授の論文「The Core Competence of the Corporation(企業のコア・コンピタンス)1990年 」によって広まりました。

「コンピタンス」とは、様々な事業や最終製品に利用できる「コア製品」を生み出すための「技術力」のことです。そしてそれぞれの関係性は「樹」に例えられます。

- 最終製品 = 花・果実・葉

- 事業 = 枝

- コア製品 = 幹

- コンピタンス = 根

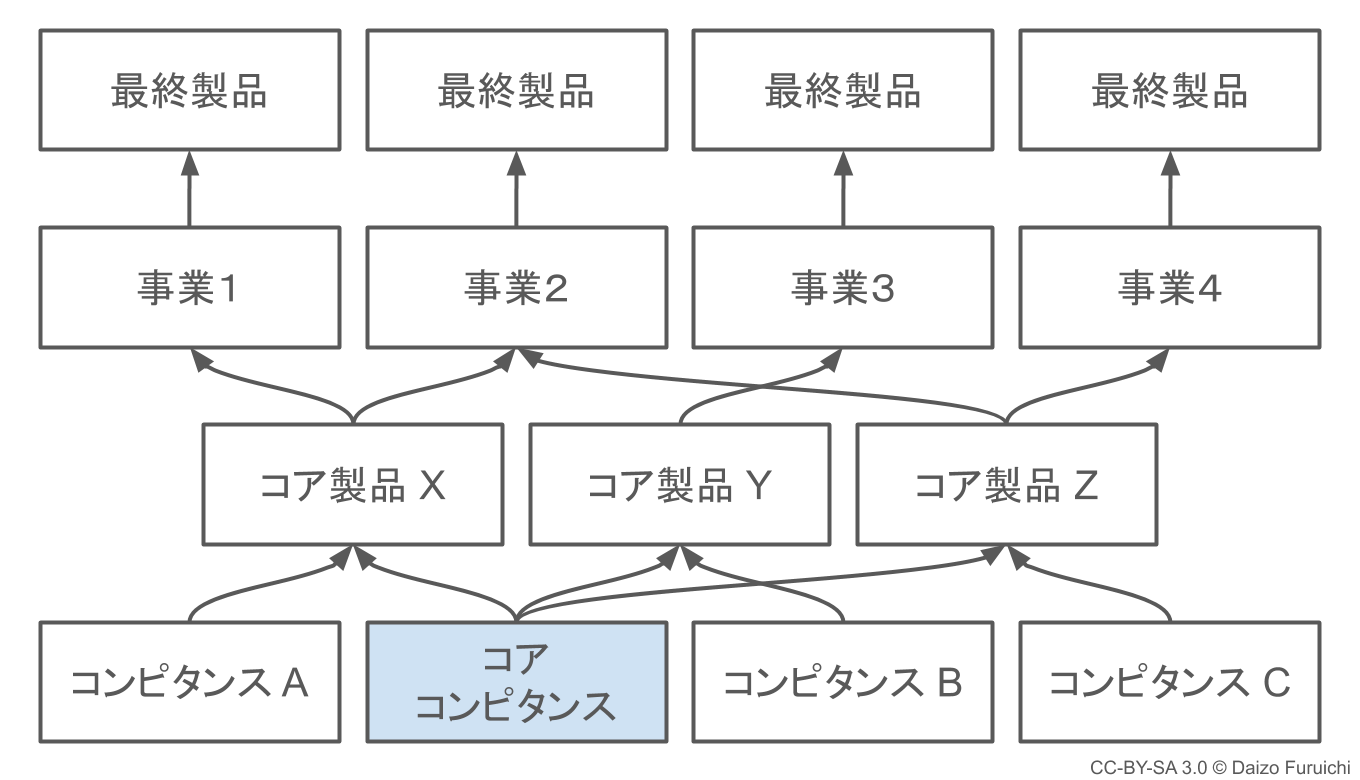

図で表すと、下記のようなイメージです。

複数あるコンピタンスは、事業を支える「コア製品」を生み出します。その中でも以下の3つの条件を満たすものを「コア・コンピタンス」と呼びます。(戦略論 1957-1993 (HARVARD BUSINESS PRESS) の第8章より引用)

- 広範かつ多様な市場に参入する可能性をもたらすものでなければならない

- 最終商品が顧客にもたらす価値に貢献するものでなければならない

- ライバルには模倣するのが難しいものでなければならない

コアコンピタンス分析は、この「コアコンピタンス」が何であるかを特定するために行います。

つまり、

- 価値の根っこをつかむための分析

なのです。

ダメなコアコンピタンス分析のやり方

ということで、「価値の根っこ」をつかむためには、果実(最終製品)から根っこ(コンピタンス)までたどっていく必要があるわけですが、よくあるフレームワーク集に掲載されているコアコンピタンス分析ではそれができません。

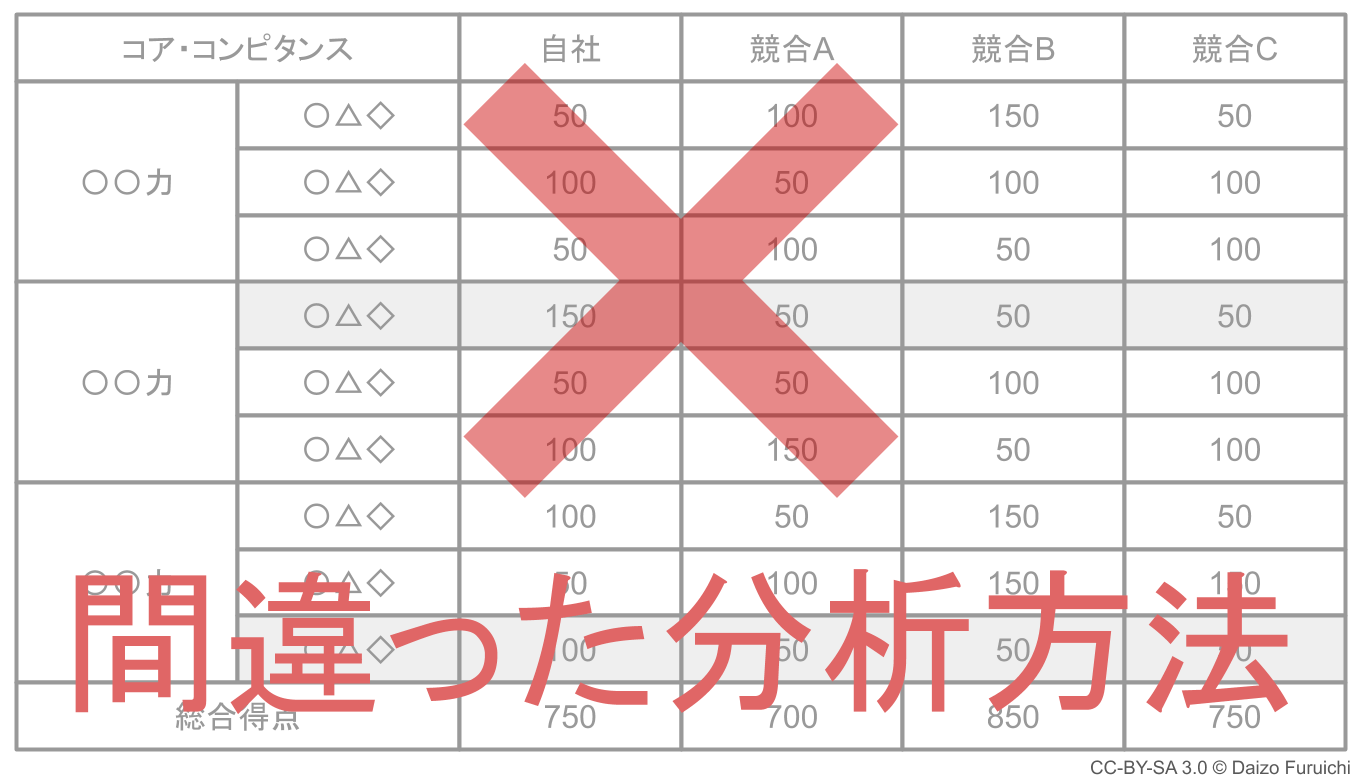

例えば、Googleなどで「コアコンピタンス分析」を検索してみてください。そうすると以下のような採点式のフレームワークも引っかかると思います。

でもこれは間違った分析方法なので、注意が必要…というか、そもそも「価値の根っこ」をたどることが無理なのです。

さらに、分析手法としても問題をたくさん抱えています。

- 評価が分析者の主観に頼ることになり客観性がない

- 経営資源を全て数値化すること自体に無理がある

- ましてや競合他社の経営資源を数値化できるほどの情報が手に入らない

- 仮に数値が出せたとしても誰も妥当かどうか判断できない

- そもそも「点数が高い = 強み」とは限らない

などなど挙げるとキリがありません。

もしこのような数値表を経営陣の前でプレゼンしようものなら、

- 「その数値の根拠は?」

と返されて、しどろもどろになるのがオチです。

もし上記の分析手法を幹部研修などで使っている同業者(経営コンサルタント)がいたら、クライアントからクレームが入るんじゃないかと逆に心配してしまうレベルです。

ということで、ここからは筆者が使っている実用的なコアコンピタンス分析のやり方をみなさんに伝授いたします。(ここでの分析方法は、少なくともプラハラッド教授とハメル教授のコアコンピタンスの考え方に従っています。)