だいぞう

だいぞう

ここではアンゾフ教授について、詳しくお伝えしたいと思います

イゴール・アンゾフとは?

イゴール・アンゾフ氏は、アメリカの数学および経営学の研究者であると同時に、ロッキード・エレクトロニクス社の副社長や自身のコンサルティング会社の代表を務めるなど、経営者として活躍した人物です。

アメリカへの移民

アンゾフ氏は、1918年にロシアのウラジオストクで生まれした。アンゾフ氏の父はアメリカ生まれのロシア人で、ロシアのアメリカ大使館に勤めていました。

その後1936年、アメリカ大使館に勤めていた父に連れられて、一家揃ってアメリカ合衆国に移民します。そしてアメリカ合衆国の市民となりました。

第2次世界大戦が終わる頃には、アンゾフ氏はブラウン大学で応用数学の博士号を取得したそうです。そして、アメリカ空軍のシンクタンク「ランド研究所」に務めることになります。

アンゾフのマトリクスの誕生

1957年にアンゾフ氏はランド研究所を離れ、ロッキード・エアクラフト社に入社しました。そこで与えられた仕事が「事業の多角化」に関する計画書の作成でした。

この頃に学術誌ハーバード・ビジネス・レビューに掲載されたのが、有名な「アンゾフのマトリックス(アンゾフの成長マトリクス、製品市場戦略マトリクス)」です。

ちなみに1957年当時の論文は「Strategies for Diversification(邦題:多角化戦略の本質)」というタイトルで、下記の本の第1章に収録されています。

その後、ロッキード社のグループ会社であるロッキード・エレクトロニクス社の副社長兼多角化責任者を務めながら、企業の多角化を研究し続々と論文を発表するようになりました。

「戦略は組織に従う」という命題

1963年にはカーネギーメロン大学の産業経営学大学院の教授として招かれ、「企業経営理論」という本を執筆して成功を収めます。

その後も様々な大学で教鞭をとりながら、1979年には「Strategic Management(邦題:アンゾフ戦略経営論) 」を出版します。こちらが有名な命題「戦略は組織に従う」という言葉が生まれた書籍になります。

2001年に教職を退くまでは、アライアント国際大学で17年間教鞭をとり、自身のコンサルティング会社を経営しながら、教育者として多くの功績を残しました。

アンゾフのマトリクス

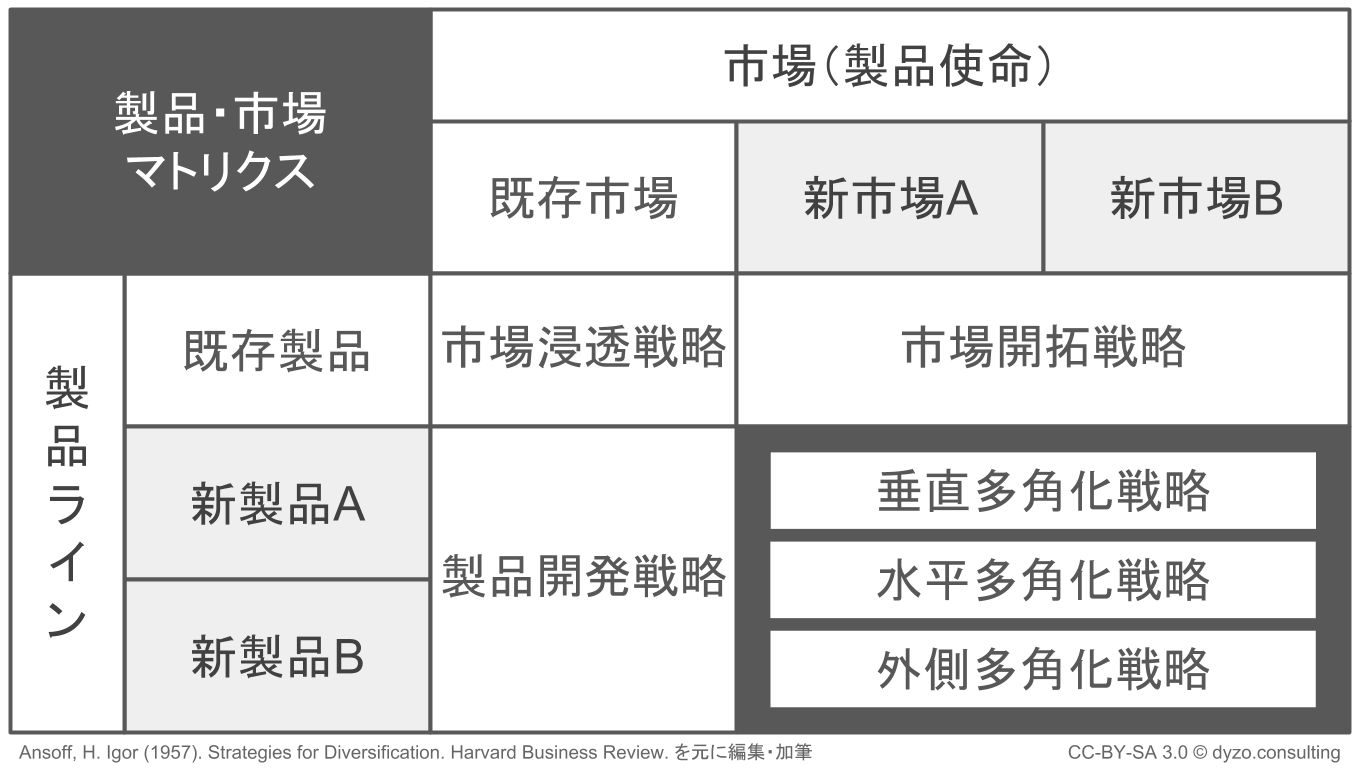

アンゾフ氏の功績として、最も有名なのが「アンゾフのマトリクス」と呼ばれる多角化戦略のフレームワークです。

日本では「アンゾフの成長マトリックス」「アンゾフの成長ベクトル」などとも呼ばれますが、論文での正式な呼び方は「製品市場戦略マトリクス」となっています。

- 市場浸透戦略

- 市場開拓戦略

- 製品開発戦略

- 垂直多角化戦略

- 水平多角化戦略

- 外側(集約的)多角化戦略

の6つの戦略で構成されています。

詳しくは以下の記事をご覧ください。