だいぞう

だいぞう

「製品」と「商品」の違いは、

- 売り物として扱われているかいないかの違い

で、「サービス」は

- 物質として形がない「製品」または「商品」

です。

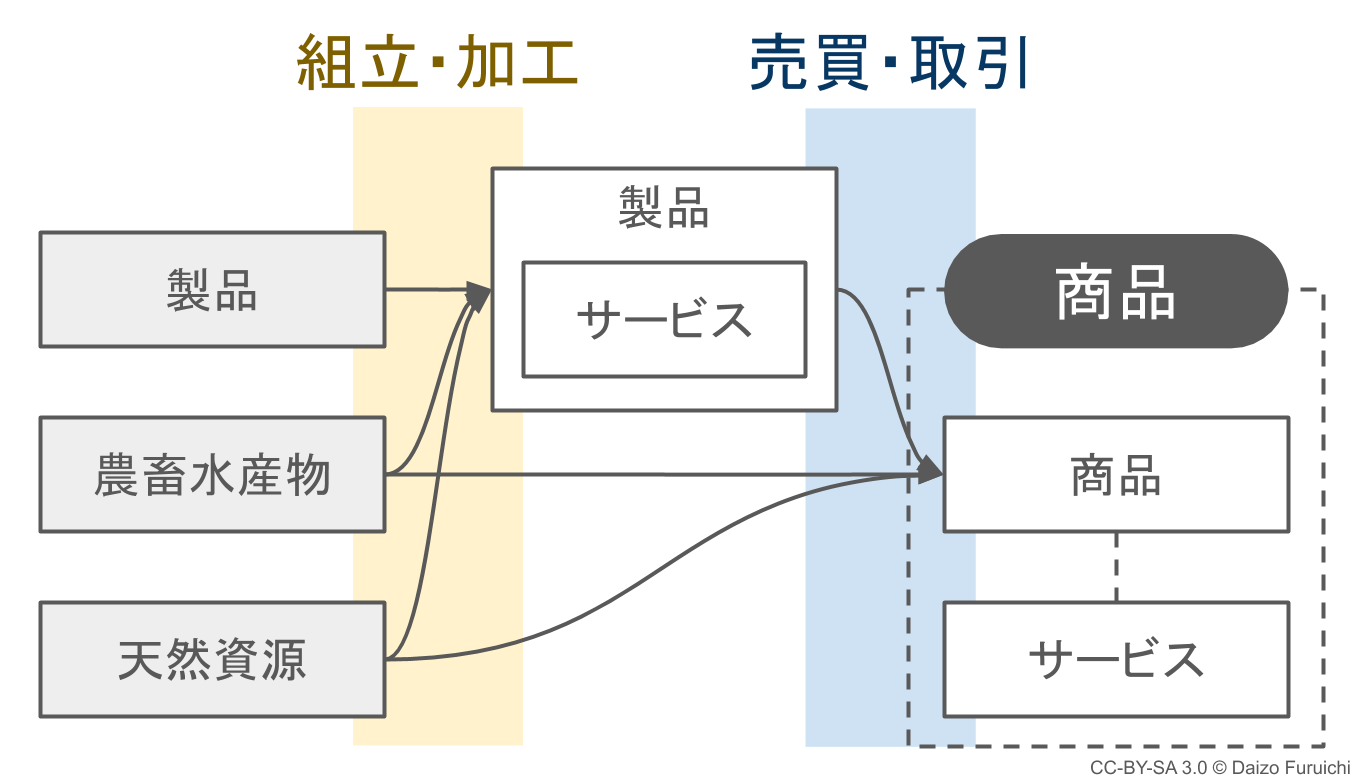

ここからは、製品・商品・サービスの違いを図解しながら説明します。

製品・商品・サービスの違いを図解

まず「製品」と「商品」は、

- 製品:原材料などを加工して製造されたもの

- 商品:売買の対象として扱われるもの

という違いがあります。

「製品」は、直接売られるかどうかに関わらず、製造されたものを指します。

一方で「商品」は、売買の対象になれば何でも「商品」と呼べます。

例えば、その辺に落ちている石ころを拾って誰かと取引しようとすれば、その石ころはその瞬間から「商品」になります。また、あなたが時給をもらって何かの手伝いをするのであれば、あなたの「時間」と「労働力」が「商品」になります。

逆に売る気がなければ「製品」だったとしても「商品」にはなりません。

例えば、世界で5台しか製造されなかったレアな自動車があるとします。もしその自動車を買った人が誰も売ろうとしなければ、その自動車は二度と「商品」になることはありません。

しかし誰かがその中の1台を手放そうと、オークションにかけたとします。そうすると、そのオークションに出した1台だけは「商品」となります。

これを図で表すと、以下のようになります。

さらに「製品」も「商品」も、

- 広い意味(広義):サービスも含める

- 狭い意味(狭義):サービスは含めない

という特徴があります。

表にしてみると以下のような感じです。

| 製品 | 商品 | |

| 広義 | 製品 + 付随サービス | 商品 や サービス |

| 狭義 | 製品のみ | 商品・品物・物品 |

広い意味での「製品」とは、

- 製品 = 製品そのもの + 製品に付随するサービス

ですが、狭い意味の「製品」は、

- 製品 = 製品そのもの

になります。ただし、サービス部分だけを指して「製品」と呼ぶことはほぼありません。

広い意味での「商品」とは、

- 商品 = 形のあるもの + 形のないもの

ですが、狭い意味の「商品」は、

- 商品 = 形のあるもの(商品・品物・物品)

- 商品 = 形のないもの(サービス)

というように、どちらか一方だけでも「商品」と呼ばれます。

製品

製品とは、製造工程を経たモノのことです。通常は部品などを組み立てたり、原料を仕入れて加工などをした後の状態を指します。原料の他にも、他の会社が作った製品を加工することで、別の製品を作り上げたりもします。

英語では、

- 生み出す = Produce(プロデュース)

が転じて、

- 製品 = Product(プロダクト)

となっています。

つまり生み出されたものを指して「製品(Product)」と呼んでいます。

例えば「電気製品」や「加工製品」などが、わかりやすい例です。

電気製品には金属・プラスチック・樹脂などが使われていますが、原料の鉱石や石油から部品を作るメーカーはほとんど存在しません。どこかの会社が金属やプラスチックを作り、また別の会社がそれらを部品に加工します。それを大きなメーカーが仕入れて最終加工や組立を行います。

このようにサプライチェーン(供給連鎖)の中を流れるものを「製品」と呼びます。

しかし、形のあるものだけが製品ではありません。製品には品質を保証したり、輸送を代行したりなどの「サービス」が付随することもよくあります。

広い意味では、サービスを含めて「製品」と呼びます。また、狭い意味で形のあるものだけを指して「製品」と呼ぶこともあります。ただし、サービスだけを指して「製品」と呼ぶ場面はほとんどありません。

商品

商品とは、顧客の目の前に提示したモノやサービスのことです。

英語では、

- 商人 = Merchant(マーチャント)

が売買で取り扱っているものすべてを、

- 商品 = Merchandise(マーチャンダイズ)

と呼んでいます。

そのため「製品」以外も商品になります。農作物や天然資源は、取引の対象となった瞬間から「商品」になるため、「製品」にならないまま「商品」となります。

例えば、畑で採れた野菜は、作った人が自分で食べてしまうのであれば「商品」ではありません。しかし値段をつけて棚に並べた瞬間に「商品」になります。石炭や石油も同様で、地中に埋まっているだけではただの天然資源ですが、掘り出す権利や資源そのものに値段がついた瞬間に「商品」となります。

また形のあるものだけを指して「商品(Merchandise)」と呼ぶこともあれば、サービスだけでも「商品(Merchandise)」と呼ぶこともあります。

一般的に形のある商品は、

- 商品

- 品物(しなもの)

- 物品(ぶっぴん)

などと呼ばれます。

そして形のない商品は、

- 商品

- サービス

などと呼ばれます。

形があっても無くても「商品」と呼ばれることがあるので、文脈や状況から判断する必要があります。

サービス

サービスとは、役務(えきむ:他者のために行う労働)のことです。

サービスには4つの特性があると言われています。

- 無形性(非有形性):形がなく目に見えないし触れない

- 消滅性(非貯蔵性):形がないので貯めておけない

- 変動性(非均一性):需要と供給の量や質にバラツキがある

- 不可分性:サービスの提供と消費は同時であり切り離せない

書籍によって呼び方が少し違ったり「変動性」が需要と供給で2つに別れていたりしますが、ほぼ同じ内容が説明されていると思います。

ここでもう一度「サービス」という言葉の位置付けを考えてみると、

- サービスだけでビジネスが成り立つ = 商品としてのサービス

ということになります。

次のページでは広義の「商品」である、

- 商品 = 形のある商品 + 形のない商品(サービス)

- 商品 = 形のない商品(サービス)

の具体例と、「製品」「商品」「サービス」の言葉の使い分け方を見ていきましょう。