だいぞう

だいぞう

3C分析とは、

- 顧客(Customer)

- 自社(Corporation)

- 競合(Competitor)

の3つの視点でマーケティング環境を分析したり、KSF(重要成功要因)から戦略を策定したりするためのフレームワークです。

読み方は「さん・シー」で、3つの要素の英語の頭文字が「C」であることが由来です。

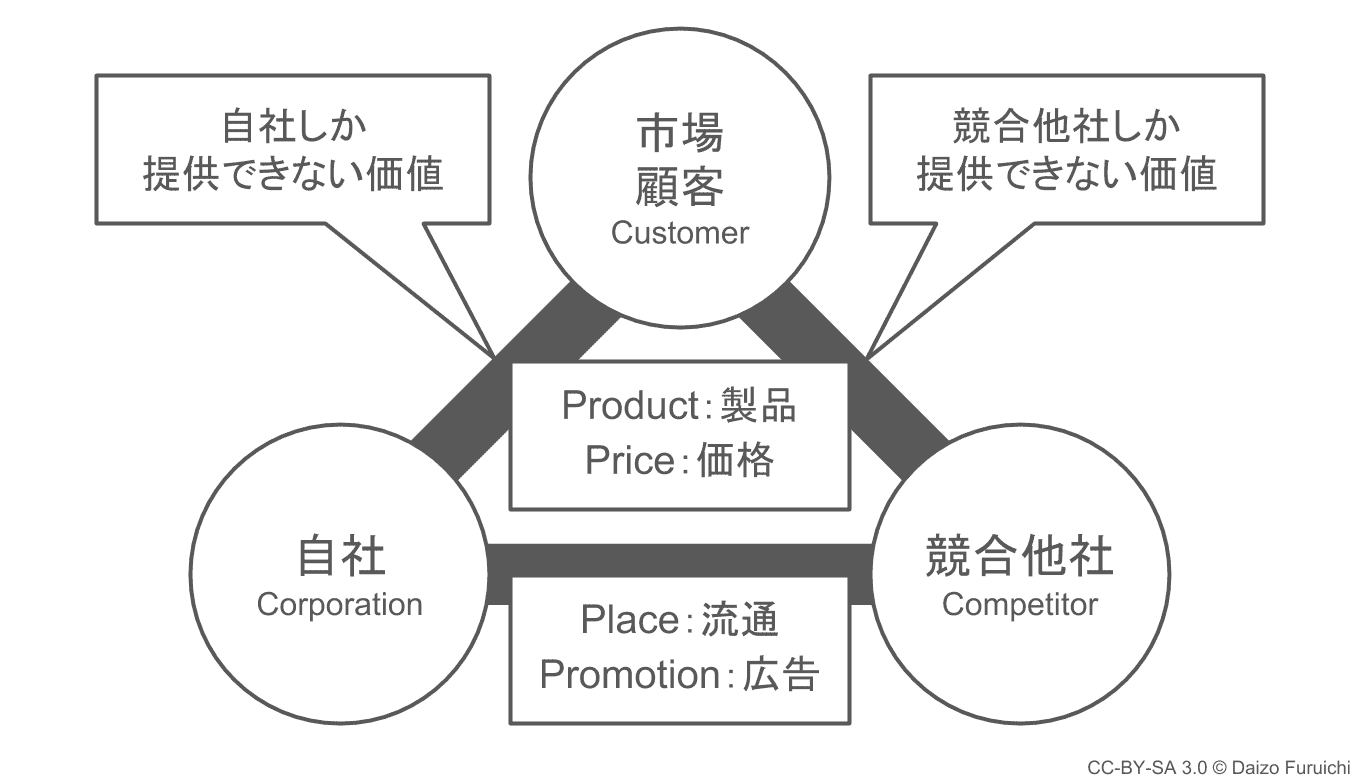

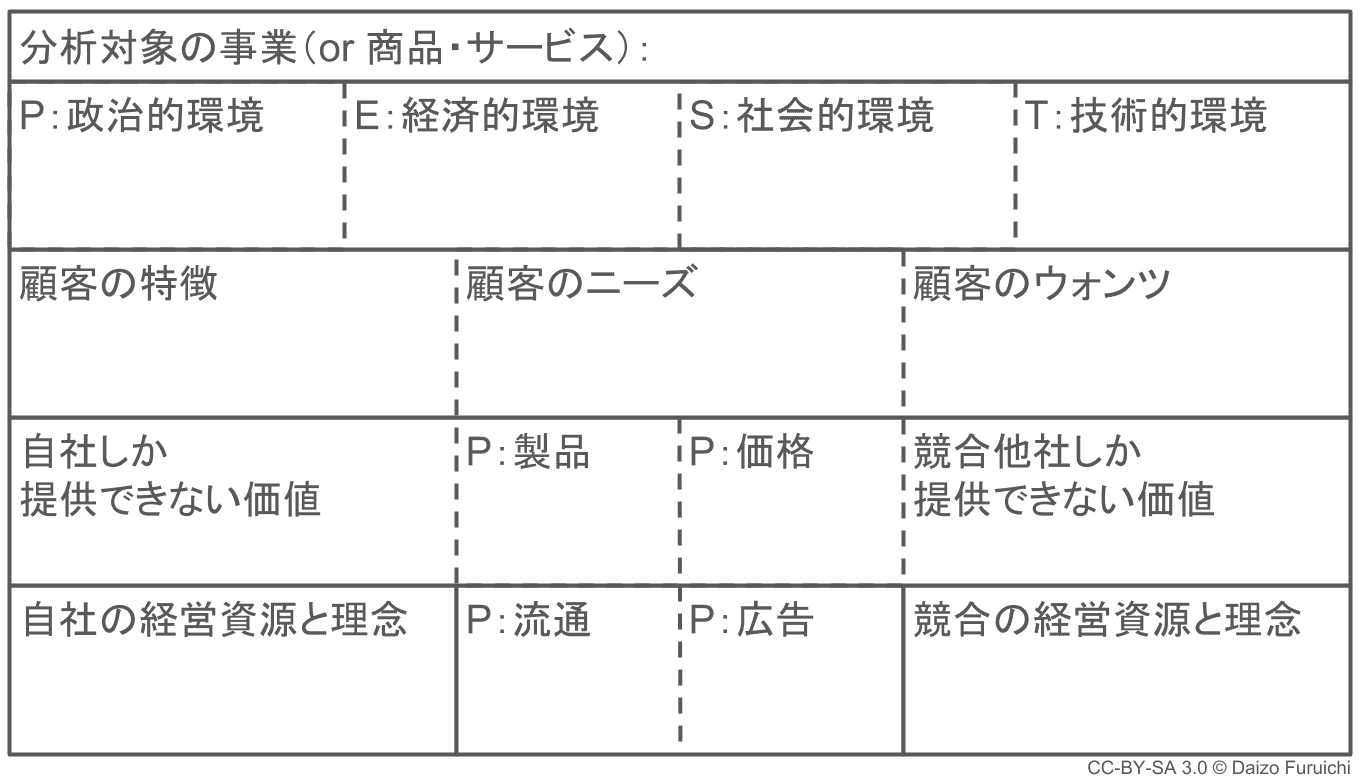

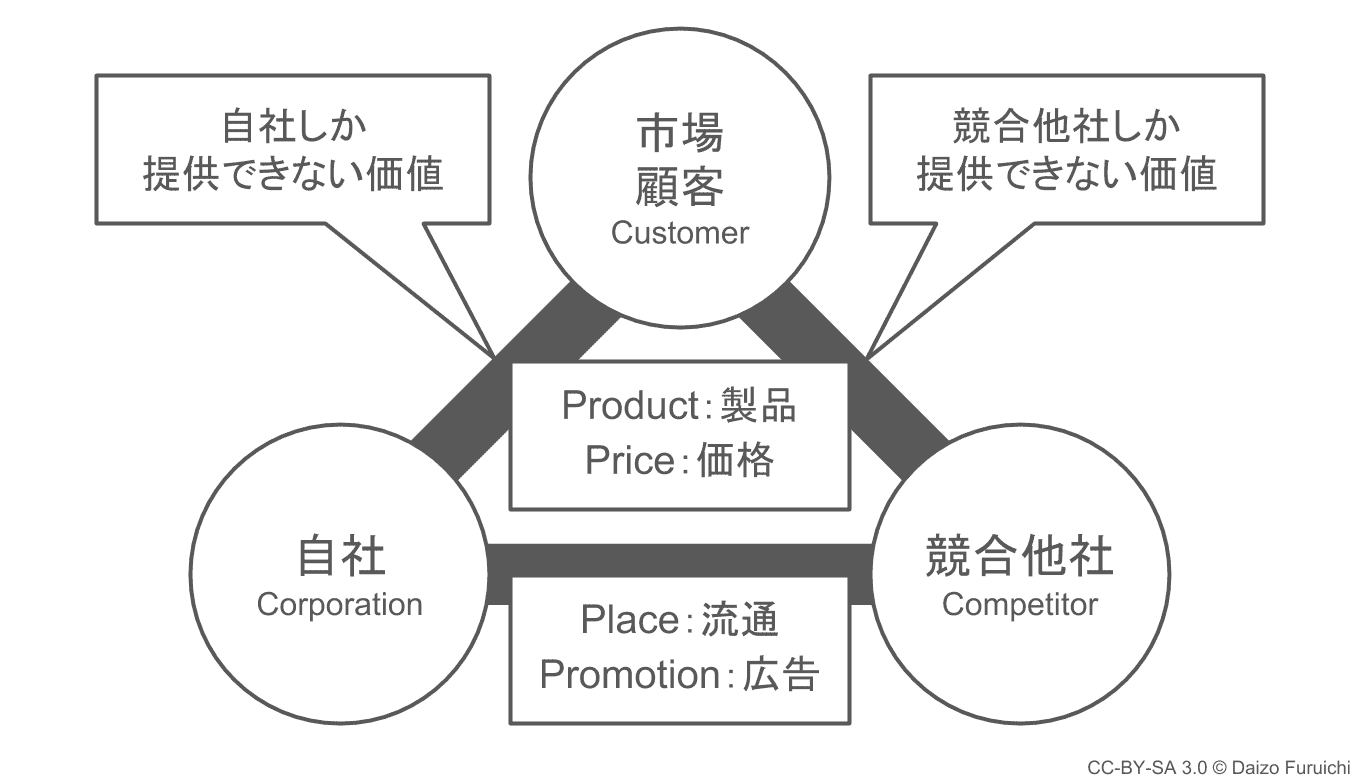

マーケティング環境の3C分析は上記の図のように表されますが、実際の分析作業には下記のようなフレームワークを使用します。(無料の3C分析用テンプレートもダウンロード可能です。)

ここでは具体的事例として「スターバックス」を取り上げ、分析を行う手順もわかりやすく説明します。

3C分析とは?

3C分析は「戦略的三角関係(Strategic Triangle)」や「戦略的3C」と呼ばれ、1982年に大前研一氏が著書「The Mind of the Strategist(戦略家の心)」で発表したことで世界的に広まりました。

StrategicMind 2014年新装版 (Kenichi Ohmae business strategist series(NextPublishing))

しかし現在では大前氏の提唱したオリジナルの使い方よりも、マーケティング環境を分析するためのフレームワークとして定着しています。

ということで3C分析は大きく分けて、

- マーケティング分析のアレンジ版3C分析

- 企業戦略に使うオリジナル版の戦略的3C

の2つのタイプに分類されます。

マーケティング環境分析フレームワークの3C分析

日本で最もポピュラーな3C分析といえば、こちらのマーケティング用の3C分析です。

ちなみにこのページでご紹介する3C分析のやり方も、こちらのマーケティング環境を分析するタイプの3C分析になります。

3Cのそれぞれの要素は、

- Customer:市場環境と顧客の分析

- Corporation:自社の内部環境の分析

- Competitor:他社との競争環境の分析

です。

このマーケティングに使う3C分析は、様々な人が独自の分析方法としてアレンジしています。そのため分析方法は多種多様。共通なのは3Cの要素のみです。

どのやり方が正解でどれが間違いということはありません。検索して比較してみると楽しいと思います。

そしてこのページでご紹介するマーケティングの3C分析も、ありがちなパターンで、かつ網羅的な内容にしています。

マーケティングの3Cなので、マーケティングミックスの4P(製品・価格・物流・広告)と組み合わせることが一般的です。またSWOT分析と組み合わせるのを好まれる方もいるようです。

KSF(重要成功要因)に基づく企業戦略としての3C分析

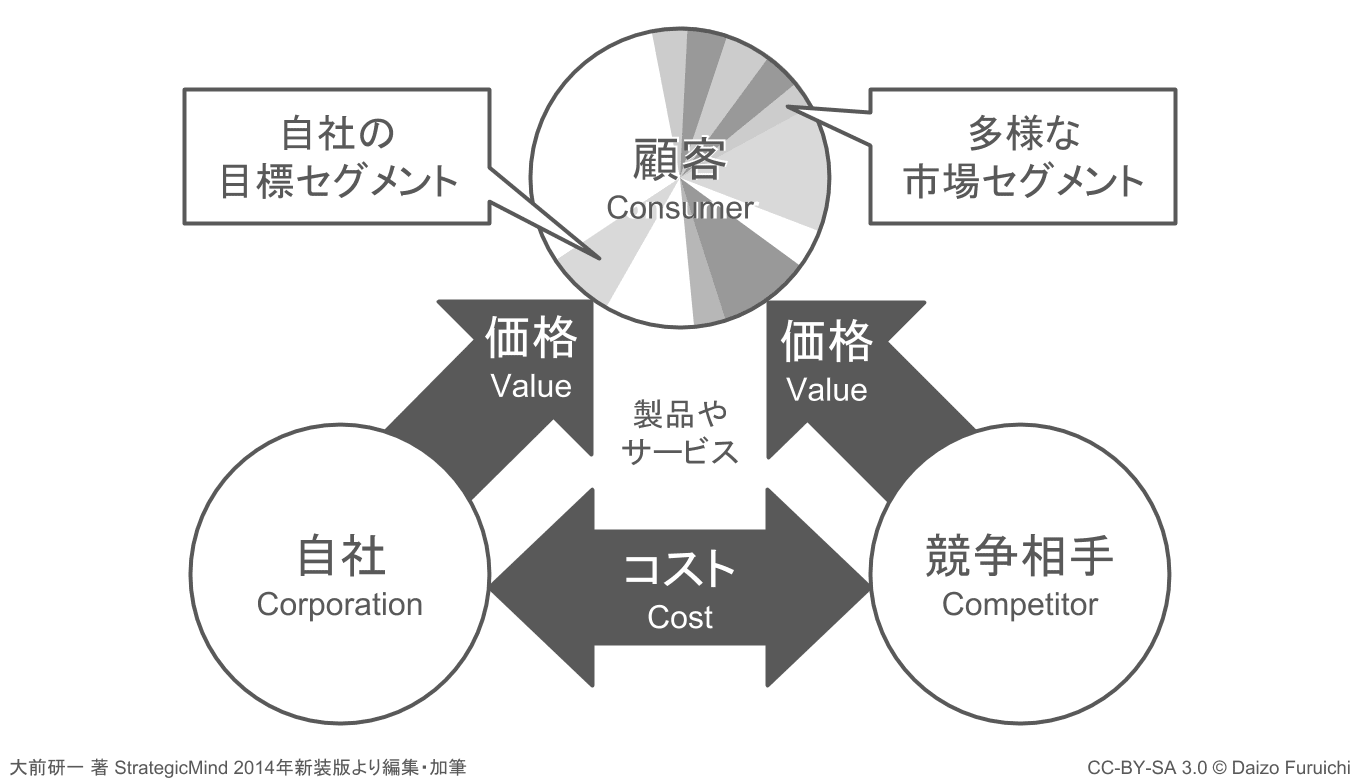

もう一つの3C分析が、こちらのオリジナルの戦略的3C(戦略的三角関係)です。

- Consumer:顧客に基礎を置いた戦略

- Corporation:自社に基礎を置いた戦略

- Competitor:競合相手に基礎を置いた戦略

これらの3つの視点から戦略を考えます。

戦略の深掘りには、KSF(重要成功要因)を中心に行います。KSFというのは、そのビジネスにおける勝ちパターンみたいなものと考えてください。

こちらの3C分析を行う前にはKSFが何なのか、前もって特定することが必要になります。そのためマーケティングの3C分析よりも、分析の難易度が高くなっています。

海外では先ほどの大前氏の著書「The Mind of the Strategist」が知られているせいか、戦略的三角関係がメジャーのようです。一方、日本ではアレンジされたものが有名なのは、ちょっと残念な気もしますね。

ちなみに中小企業診断士やMBAを目指す方は、こちらの戦略的3Cを覚えておいて損はありません。オリジナルを知っている人と話すときに、マーケティングの3Cだと話が噛み合わない可能性があります。

3C分析の目的と分析範囲の決め方

3C分析を行う目的は、タイプによって違います。そして分析の対象も様々です。

マーケティングの3C分析の目的と分析対象

マーケティングに使われる3C分析では、

- マーケティング環境を分析して変化への適応を考える

- 自社と競合他社を比較して競争の優位性を見つける

などが分析の目的になります。

そしてマーケティングなので分析対象は、

- 個別の事業形態

- 製品・サービス

になります。

特に分析対象は出来るだけ狭い方が、分析がやりやすくなります。もし分析対象が広くなると「顧客」も「競合他社」も大きく広がってしまい、分析が終わらなくなります。

例えば、

- 分析対象:アップル社(スマートフォン事業、パソコン事業、音楽配信事業…)

- 顧客:スマートフォン利用者、形態キャリア、一般企業、音楽プロダクション…

- 競合他社:通信機器メーカー、パソコンメーカー、音楽配信事業者…

のように対象が広ければ、顧客も競合他社も無数に存在して分析ができなくなります。

しかし対象を狭くすれば、

- 分析対象:アップル社の一般顧客向けパソコン小売り事業

- 顧客:個人のパソコン利用者

- 競合他社:マイクロソフト、DELL…

というように、分析ができるようになります。

戦略的3C分析の目的と分析対象

オリジナルの戦略的3C分析では戦略を立案して、

- 競争相手より低いコスト

- 顧客により良い価値や価格の製品やサービス

の2つを実現することが分析の目的です。

そして分析対象は、

- 戦略立案単位(SPU:Strategic Planning Unit)

になります。

この「戦略立案単位」というのは、KSF(重要成功要因、勝ちパターン要素)が共通する事業のグループのようなものです。

イメージとしては、商品自体は違うけど「企画〜開発〜流通の流れがほぼ一緒で勝ちパターンが同じ事業や商品」を同じグループにするような感じです。

例えばお菓子メーカーなら、「一般消費者向け洋菓子製造事業」と「一般消費者向け和菓子製造事業」を同じ「戦略立案単位」として考えるような場合です。

この戦略立案単位(SPU)をベースに、3つの視点から戦略を深掘りしていきます。

ちなみにこの「戦略立案単位(SPU)」に近い考え方として「戦略事業単位(SBU)」というものがあります。SBUについては別記事にまとめているので、参考までにご覧ください。