だいぞう

だいぞう

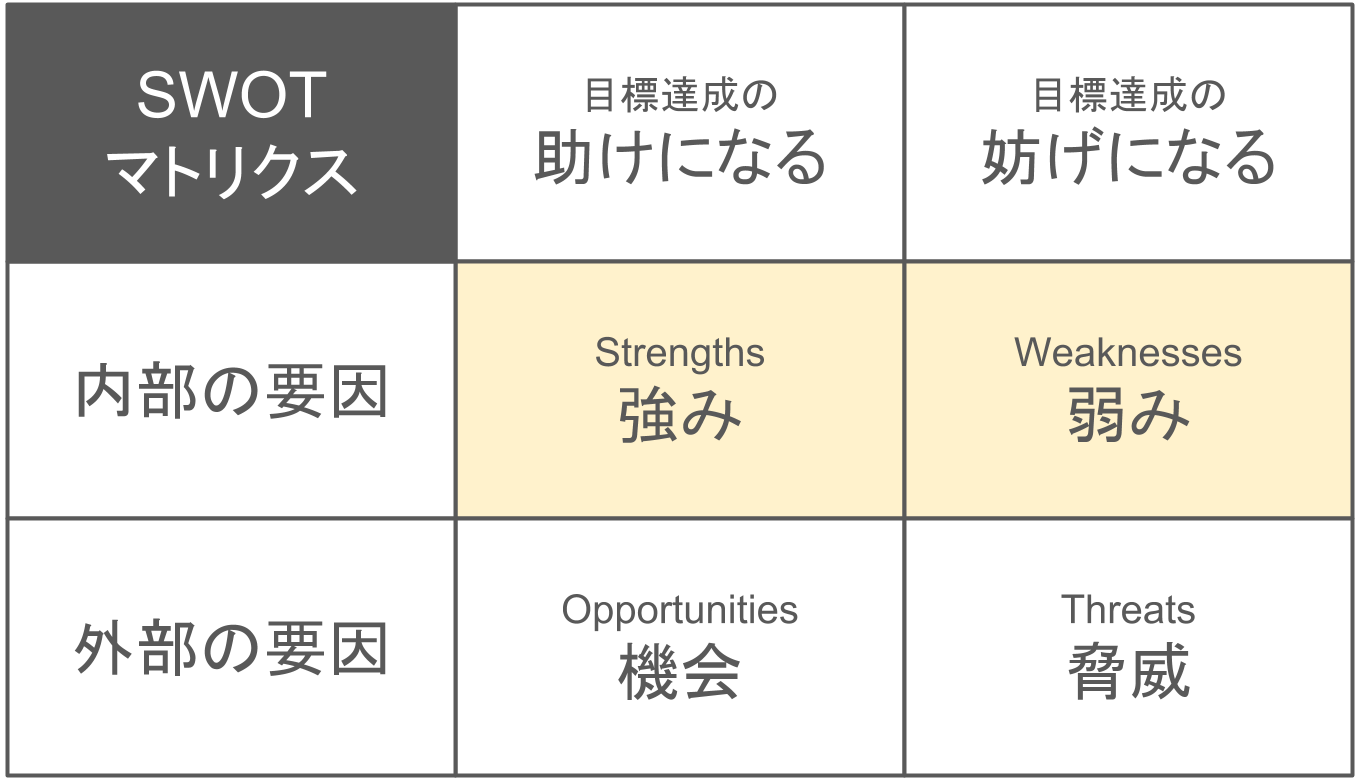

SWOT分析の強みと弱みの違いは、

- 内部要因(自分たちがコントロール可能な要因、会社の内側で決定される要素)

が、特定の目標達成の、

- 「助け」になるか

- 「妨げ」になるか

で判断することができます。

SWOT分析とは、強み・弱み・機会・脅威を戦略目標と照らし合わせて、作戦を練り直すための状況分析フレームワークです。

ここではその4つの中から、

- 目標達成の助けになる × 内部の要因 = 強み(Strengths)

- 目標達成のさまたげになる × 内部の要因 = 弱み(Weaknesses)

の2つを取り上げて解説したいと思います。

SWOT分析の内部環境である強みと弱み

SWOT分析は、

- 「目標達成の助けになる」または「目標達成のさまたげになる」という軸

- 「内部の要因(内部環境)」または「外部の要因(外部環境)」という軸

で構成されたフレームワーク「SWOTマトリクス」を使って行われます。

SWOTマトリクスは4つのセグメントに分類されますが、今回はその中でも内部環境を表す「強み」と「弱み」に注目してみたいと思います。

この「強み」と「弱み」ですが、

- 目標達成の助けになる内部要因(内部環境)

- 目標達成のさまたげになる内部要因(内部環境)

を指しています。

しかし単純に「強み」「弱み」と言っても、

- 目標達成の助けになる/妨げになる内部要因(内部環境)とは具体的に何を指すのか?

- 内部要因(内部環境)は経営資源だけを考えれば良いのか?

など疑問は尽きません。

ここからは順を追って、解説してみたいと思います。