だいぞう

だいぞう

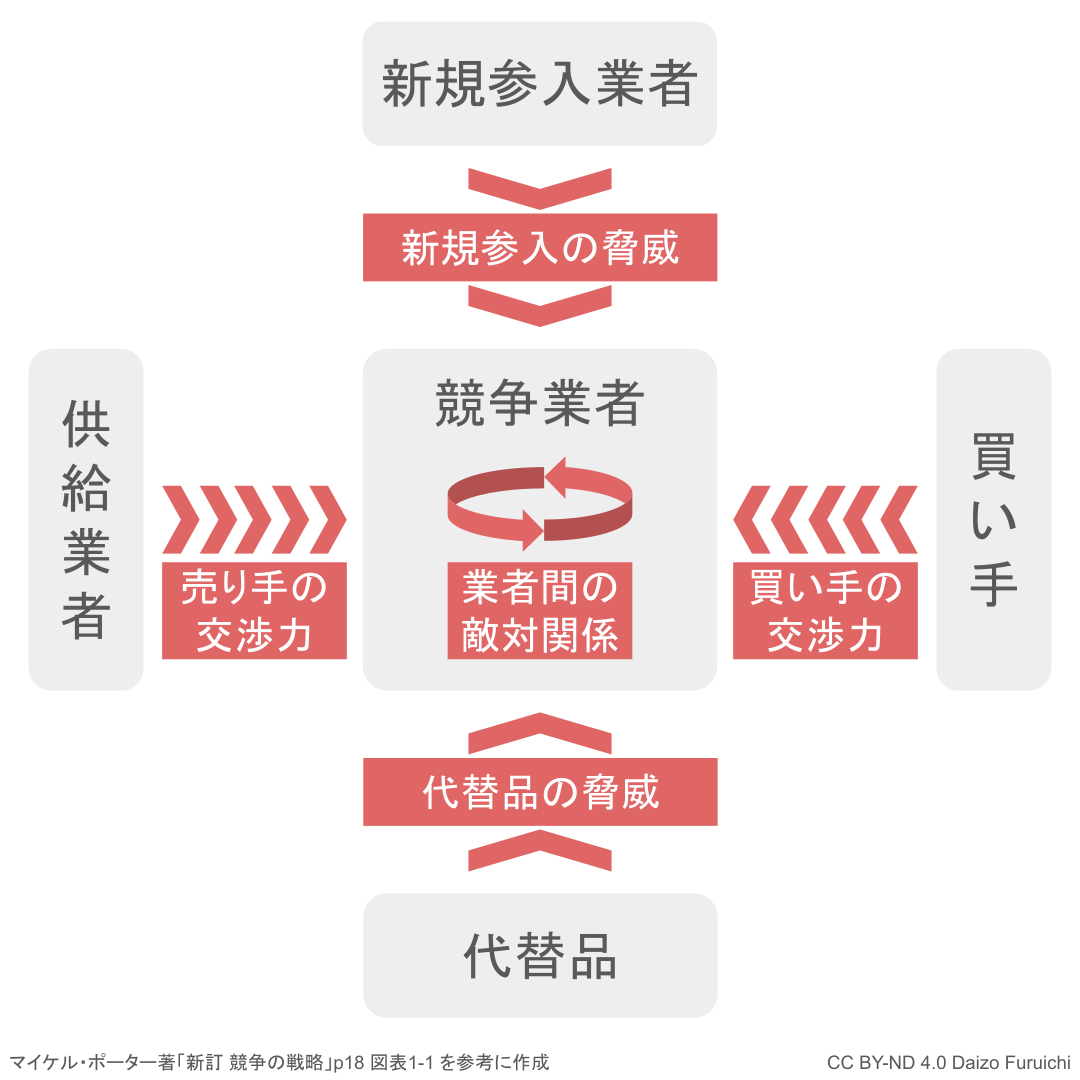

ファイブフォース分析とは、

- 新規参入業者

- 代替品

- 顧客(買い手)

- 供給業者(売り手)

- 既存企業

の、5つの競争要因から生まれる競争圧力を分析することで、その業界がどれくらい魅力的なのか(儲けやすいか)を知ることができます。

「ファイブフォースモデル」「5つの競争要因分析」「五力分析」「5フォース分析」「5つの力分析」などとも呼ばれています。

ここではファイブフォースの「5つの競争要因」について、わかりやすく解説します。またファイブフォース分析用テンプレート(パワーポイント形式、登録不要)も無料でダウンロード可能です。

ファイブフォース分析と競争要因

1979年にマイケル・ポーター教授によって発表されたフレームワーク、ファイブフォース分析。

発案者のポーター教授は、2002年の学術誌でのインタビュー記事の中で「ハーバード・ビジネススクールでSWOT分析を教える時に苦労した」ことが、ファイブフォース分析を考え出した理由の一つだと語っています。

このファイブフォース分析ですが、産業や業界には様々な力が働いています。それは自分の会社が儲かりにくくなるような力です。

その圧力を「競争圧力」と呼びます。

下記の図の赤い矢印が、5つの競争要因とされる新規参入業者・代替品・顧客(買い手)・供給業者(売り手)・既存企業から生まれる競争圧力です。

これらの競争圧力(赤い矢印)は、

- 新規参入の脅威

- 代替品の脅威

- 顧客(買い手)の交渉力

- 供給業者(売り手)の交渉力

- 業者間の敵対関係

です。それではひとつずつ詳しく見ていきましょう。

新規参入の脅威

新規参入の脅威は、海外から安い輸入製品の増加や、異業種からの参入など、自社や競合他社以外の新しい事業者が市場に参入してくることなどです。

新規参入業者に顧客を奪われてしまうと、その分儲けが減ってしまいます。また顧客を奪われなくても、市場での供給量が増えることで価格低下が起こります。

代替品の脅威

代替品の脅威は、似たような役割を果たす商品やサービスの価格が下がったり、消費者の手に入りやすくなったりすることなどです。

消費者が代わりのものを買うようになってしまえば、自分たちの商品やサービスの売り上げが減っていきます。

顧客(買い手)の交渉力

消費者の交渉力は、相手が限定されるほど強くなります。極端な話、自社の製品を仕入れてくれるお客さんが1社しかいない場合は、価格は相手の言いなりになるしかありません。

また競合他社の製品に乗り換え易い場合も、消費者の交渉力は高くなります。お客さんの立場が強ければ、自社の利益はどんどん削られて、利益が減ってしまいます。

供給業者(売り手)の交渉力

供給業社の交渉力も、相手が限定されるほど強くなります。特別な部品を作っている会社があって、自社はそこからしか仕入れができない場合は言い値で買うしかありません。

そうなるとコストに圧迫されて、利益が減ってしまいます。逆に様々な会社から仕入れができる場合は、自社の交渉力が高くなります。

業者間の敵対関係

業者間の敵対関係は、同じ業界で商売をする業者が多ければ多いほど強くなります。

競合他社を出し抜くことは難しく、広告宣伝にもお金がかかり、値下げ競争に拍車がかかります。そのためお互いの競争のために、利益がどんどん削られてしまうのです。