だいぞう

だいぞう

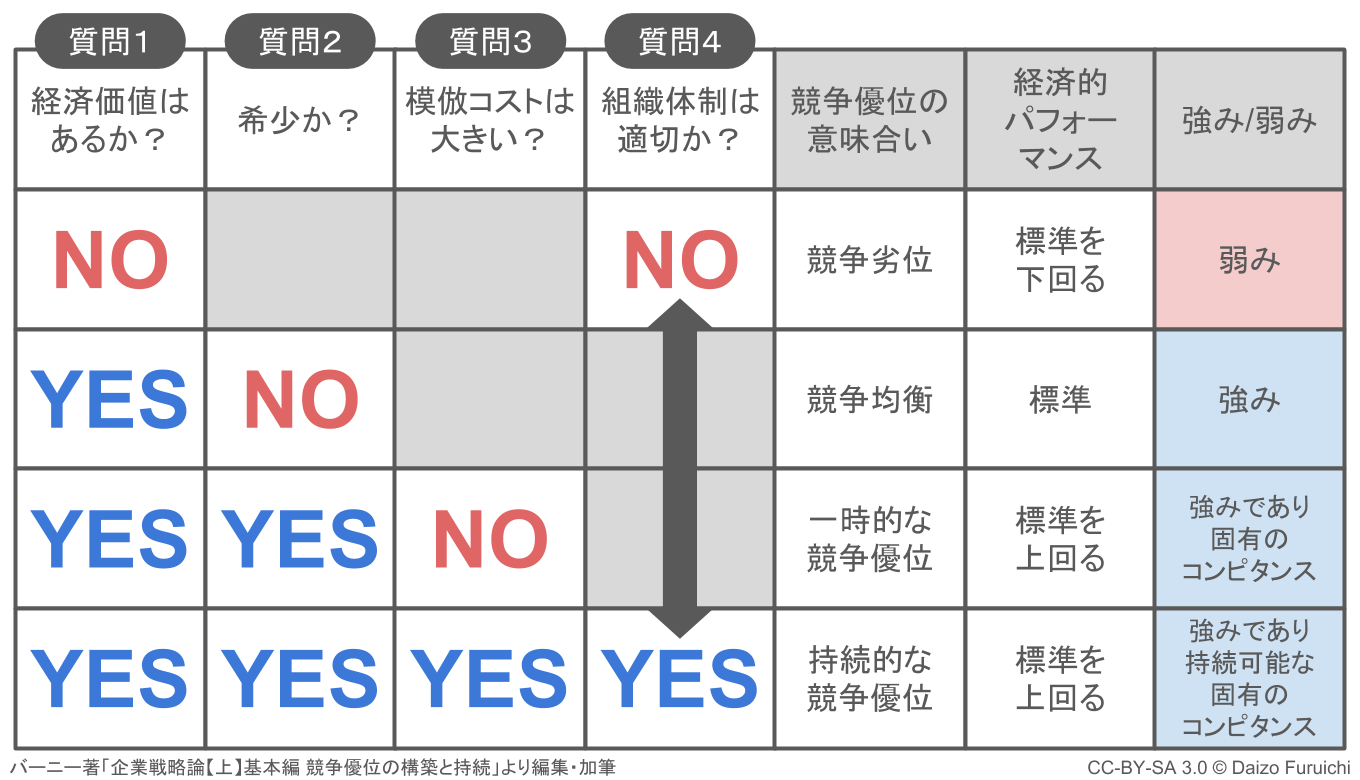

VRIO分析とは、

- 経済価値:Value(バリュー)

- 希少性:Rarity(レアリティ)

- 模倣困難性:Inimitability(インイミタビリティ)

- 組織:Organization(オーガニゼーション)

に関する4つの問いに順番に答えることで、その経営資源が強みなのか弱みなのか判別するフレームワークです。読み方は「ブリオ」分析です。

ここではVRIO分析について、わかりやすく解説します。またVRIO分析用テンプレート(パワーポイント形式、登録不要)も無料でダウンロード可能です。

VRIO分析とは?

1991年にバーニー教授が発表して90年代を席巻したフレームワーク、VRIO(ブリオ)分析。この分析はその会社の経営資源が、「強み」なのか「弱み」なのか評価するために使うフレームワークです。

この「会社の内部にある資源を活用しよう」というバーニー教授の考え方は、RBV(リソース・ベースド・ビュー)と呼ばれています。

社内にある経営資源を判別することで、

- 戦略に使える「強み」となる経営資源は何なのか?

- 戦略で使ってはいけない「弱み」となる経営資源は何なのか?

を評価することができます。

バーニー教授は社内の経営資源を評価するために、

- 経済価値への問い:その経営資源は機会や脅威に適応できるか?

- 希少性への問い:どれくらい多くの競合がその経営資源を持っているか?

- 模倣困難性への問い:同じ経営資源を他社が得るために多くのコストがかかるのか?

- 組織への問い:その経営資源を戦略にフル活用できる組織なのか?

という4つの問いを生み出しました。この質問にYES/NOで答えることで、「強み」なのか「弱み」なのか判断することができます。(バーニー著「企業戦略論【上】基本編 」第5章 p250 より)

さらに「強み」については3段階のレベルがあって、

- 普通の強み:他社も持っているので競合を出し抜けない

- 独自の強み:他社が持っていないので競合を出し抜けるけど一時的

- 持続的な独自の強み:他社が持っておらず競合を出し抜けて追いつかれにくい

の3つのいずれかに分類することができます。

3つ目の質問である「模倣困難性」は、「模倣可能性」と説明されているものもありますが、どちらも正解です。

バーニー教授の著書「企業戦略論【上】基本編 」では「模倣困難性に対する問い」と翻訳されているため、このサイトでも「模倣困難性」で統一しています。

ただしバーニー教授が寄稿した記事や、アメリカのWikipedia記事 、海外のビジネススクールで使われる一部の教科書では「模倣可能性(Imitability、イミタビリティ)」や「模倣に対する問い」という表現になっているものもあるため間違いではありません。

どちらを使っても問題ありませんが、比較的新しいバーニー教授の著書で使われている「模倣困難性」という表現を使うことをおすすめします。

VRIO分析のフレームワーク

バーニー教授は、4つの質問を表にまとめました。それが以下のものです。

これがとってもわかりにくい。

質問を順番にYESかNOで答えた結果が、右側にあるのはわかるかと思います。しかし4つ目の質問のNOとYESに関しては、初めて図だけ見ると意味がわかりません。

ここをわかりやすく表現すると、3問目までが全て「YES」だったとしても4つ目の質問が、

- 完全にNO → 競争劣位

- ややNO → 競争均衡

- ややYES → 一時的な競争優位

- 完全にYES → 持続的な競争優位

という意味です。

イメージとしては、

- 完全にNO:その経営資源を戦略に活かせる仕組みがない状態

- ややNO:その経営資源の一部を戦略に活かせる状態

- ややYES:その経営資源を戦略に活かせるが完全では無い状態

- 完全にYES:その経営資源に対して組織やプロセスが最適化されている状態

と考えてください。

バーニー教授の著書から引用すると、

非常に貧弱な組織しか持ち合わせないと、本来は標準を上回る利益を上げられる企業が、標準か、さらには標準を下回るレベルのパフォーマンスに終わることすらあり得る。

ジェイ・B・バーニー著「企業戦略論 上 基本編」第5章 p274 より

と書かれています。これは「4問目が No なら競争劣位になりえる」という意味です。

ちなみに海外の解説サイトでは4つ目がNOだと、

- 活用されていない競争優位(Unused Competitive Advantage)

と表現されているものも多く見かけます。

具体的な例を挙げると、

- 他社が真似できない職人の伝統的な技術力

という優れた経営資源が社内にあった場合に、

- 職人の技術力を製品の価値に変換する企画力・設計力

- 職人の技術を若手に承継する人材育成の仕組み

- 職人の技術の価値を顧客に伝える提案力・マーケティング活動

の3つのうち、

- すべて欠けている → 競争劣位

- 1つは満たしている → 競争均衡

- 2つ満たしている → 一時的な競争優位

- すべて持っている → 持続的な競争優位

というように判断します。

このように、どんなに素晴らしい経営資源が社内に眠っていても、企業がそれを使おうとしなければ存在しないのと同じです。

もし他の解説で、「YES, YES, YES, NO」の組み合わせが「持続的な競争優位」などと書かれていれば、それは完全な間違いです。

組織が活用しようとしない経営資源が、競争優位になることはあり得ません。