だいぞう

だいぞう

RFM分析とは、

- Recency(リーセンシー):新近性

- Frequency(フリークエンシー):頻度

- Monetary amount(マネタリー・アマウント):金額

の3つの要素で顧客の分析を行い、顧客のLTV(ライフタイムバリュー)を向上させるためのマーケティング手法です。

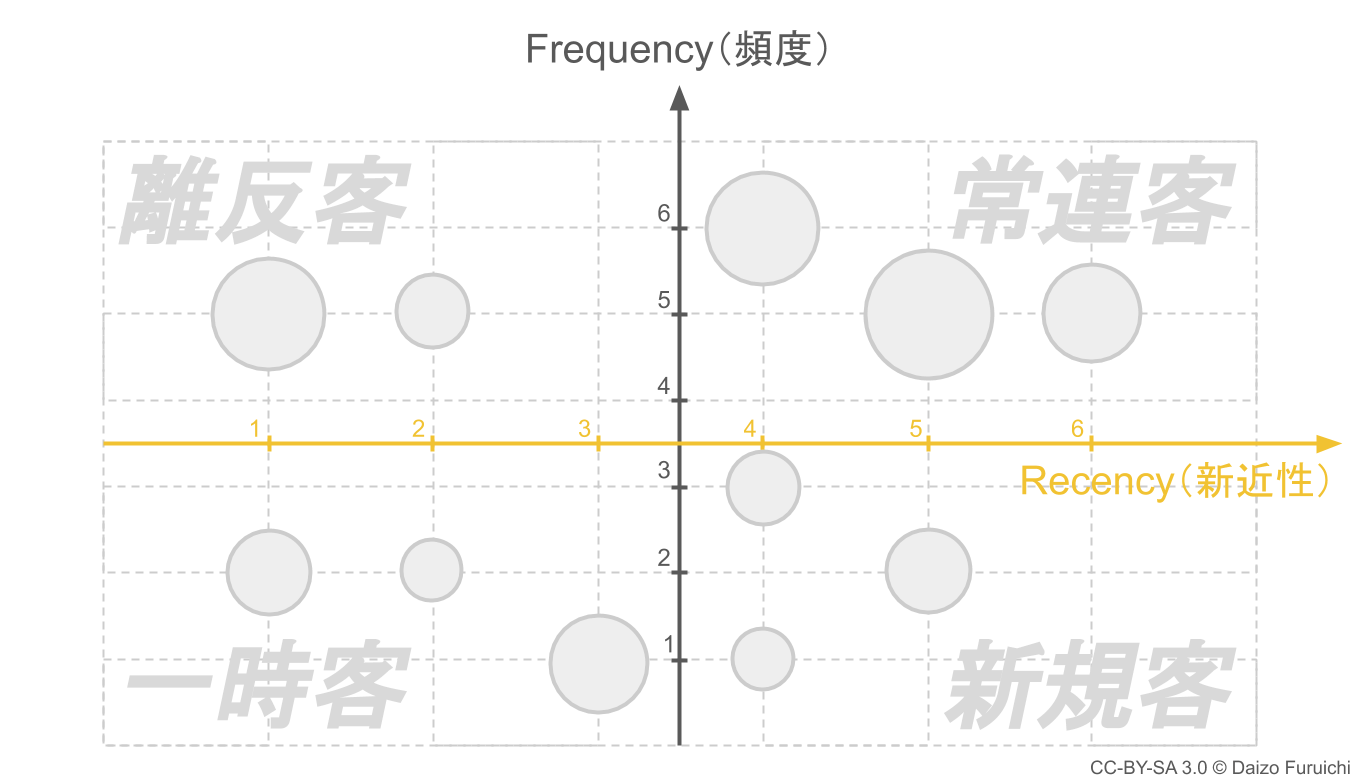

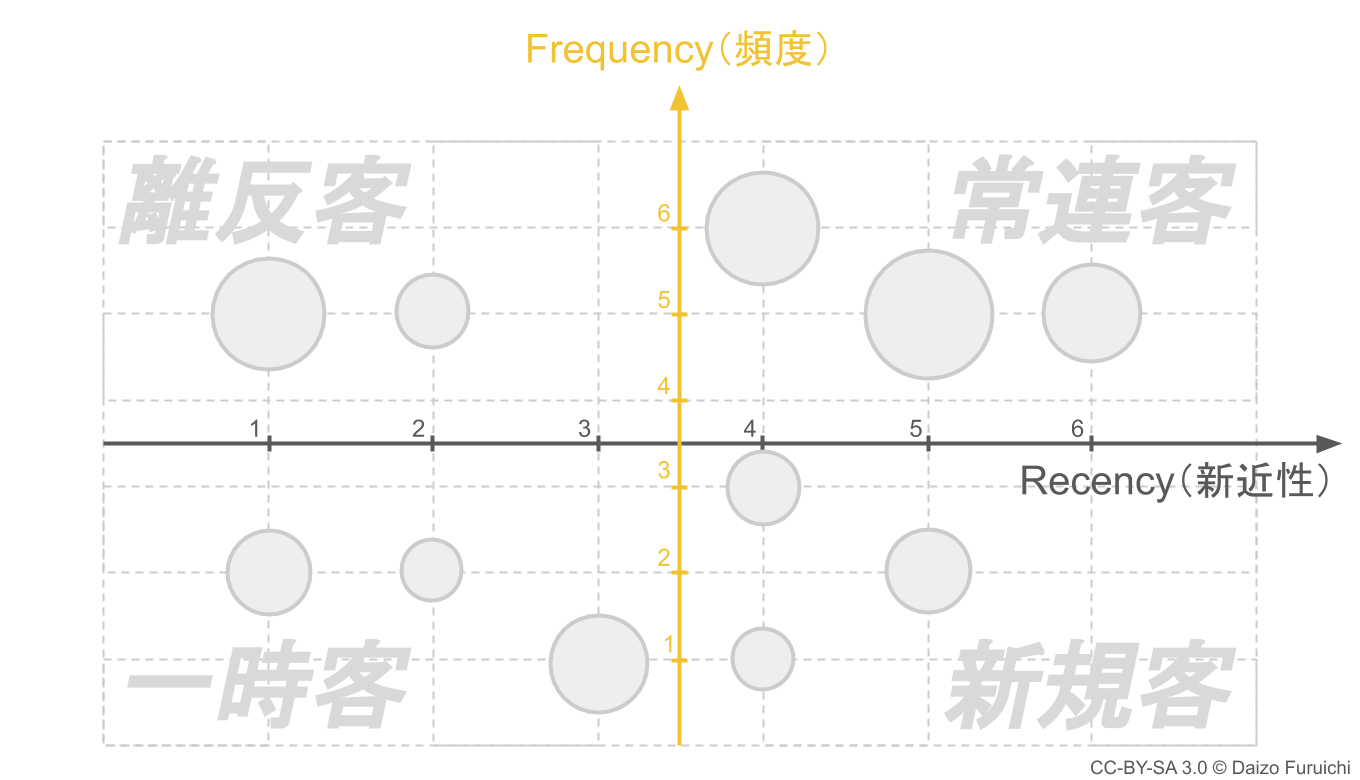

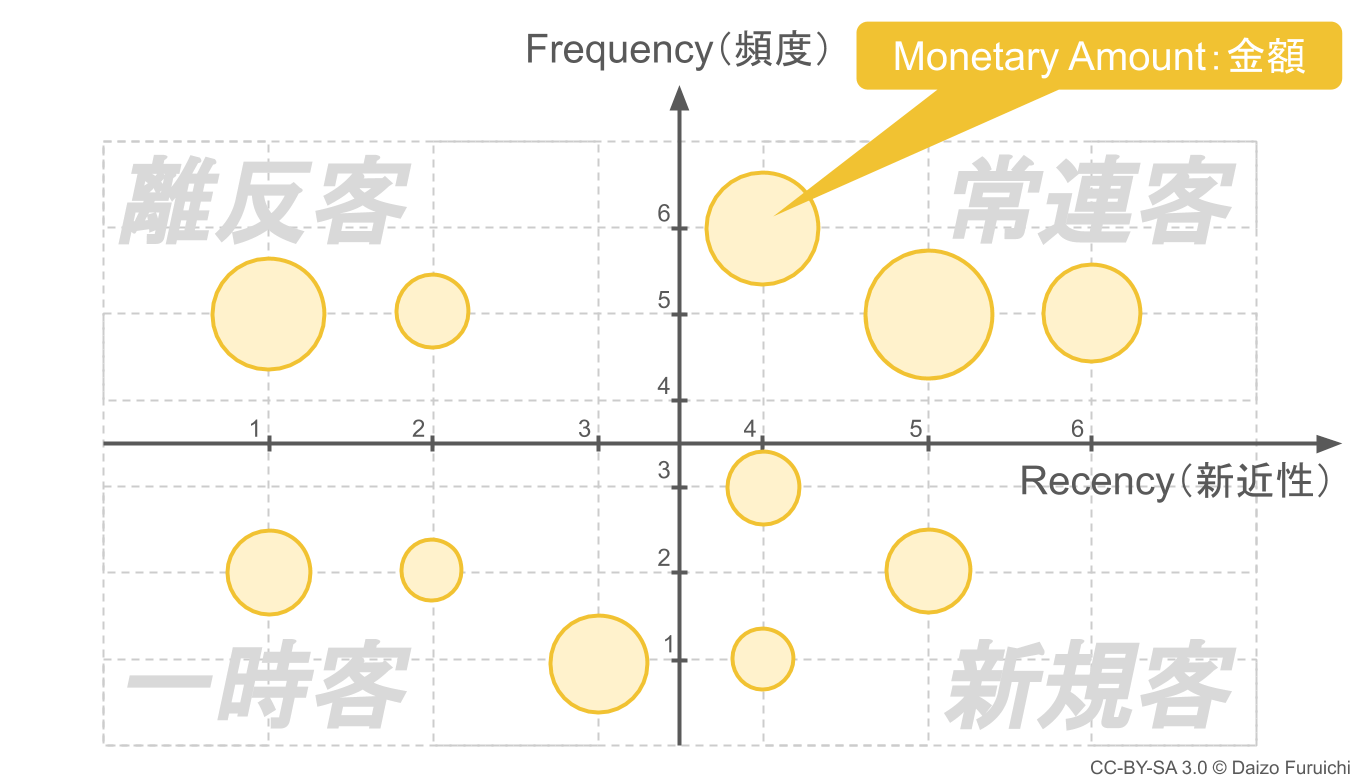

RFM分析ではR・F・Mの3つの要素をバブルチャートの軸に取ることで、「新規客」「常連客」「離反客」「一時客」という4つのタイプに顧客を分類することができます。

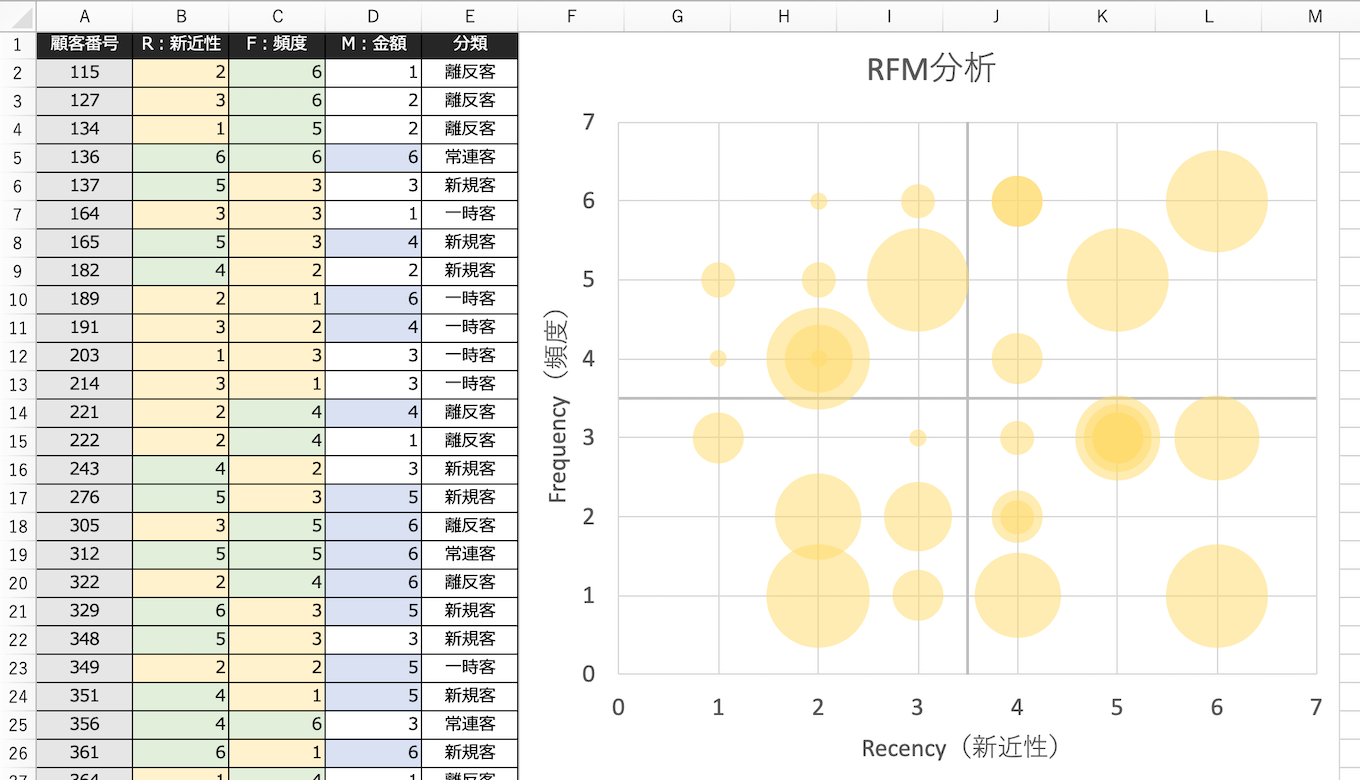

実際のRFM分析は、蓄積された顧客データをエクセルなどの表計算ソフトなどで処理することで行います。

ここではRFM分析と、エクセルでRFM分析を行う方法をわかりやすく解説します。また説明で使用しているExcelファイルも、無料でダウンロードいただけます。

RFM分析とは?

RFM分析とは「R」「F」「M」の頭文字の由来でもある、

- Recency(リーセンシー、新近性)

- Frequency(フリークエンシー、頻度)

- Monetary amount(マネタリー・アマウント、金額)

について顧客ごとのデータを集計して、バブルチャートなどで分析する手法です。

RFM分析の目的は、

- 顧客のLTV(ライフタイムバリュー)を最大化させること

です。

この顧客のLTV(ライフタイムバリュー)とは、

- 特定の顧客が生涯にわたって企業にもたらす利益の合計金額の現在価値

のことで、製品やサービスを、

- より長い期間

- より多い頻度

- より高い金額

で利用してもらうことでLTV(ライフタイムバリュー)を向上させることができます。

そのためには、「RFM分析」を行って、個々の顧客の購買行動を把握する必要があります。

一般的にRFM分析のバブルチャートでは、

- 縦軸:Frequency(頻度)

- 横軸:Recency(親近性)

- バブルの大きさ:Monetary amount(金額)

に設定されることが多いようです。

Recency:新近性

バブルチャートの横軸は、

- Recency(リーセンシー、新近性)

になります。

この新近性(しんきんせい)は、

- その顧客の最新の利用日がいかに最近かを表す指標

です。

新近性の指す内容は業態によって異なりますが、

- 小売店:最新の購買日時

- サービス業:最新のサービス利用日時

- アプリ:最新のアプリ使用日時

などが該当します。

新近性は、現時点から最新の利用日時が近ければ近いほどスコアが高くなり、逆に遠ければスコアが低くなります。

Frequency:頻度

バブルチャートの縦軸は、

- Frequency(フリークエンシー、頻度)

になります。

この頻度は、

- その顧客がいかに頻繁に製品やサービスを利用しているかを示す指標

です。

具体的には、

- 小売店:購買頻度

- サービス業:サービス利用頻度

- アプリ:アプリ使用頻度

などが該当します。

頻度を測るためには、過去の利用日時を一定の期間で区切って「週に1度」「月に1度」「3ヶ月に1度」「半年に1度」「1年に1度」などのように記録する必要があります。

顧客の利用頻度が高ければ高いほど頻度のスコアは高くなり、頻度が低ければスコアも低くなります。

この頻度を算出するときに注意しなければならないのは、

- 直近の利用日以前の利用記録で平均的な来店頻度を計算する

ということです。

例えばある顧客が、

- 来店日:1月1日(初来店)、1月8日、1月15日(直近の来店日)

- RFM分析の実行日時 3月31日

だったとします。

もし直近の来店日である1月15日を基準として、来店頻度を計算すれば「週に1度(1月1日〜1月15日の間に3回来店)」になります。しかし3月31日を基準に計算をしてしまうと、「月に1度(1月1日〜3月31日の間に3回来店)」に分類されてしまいます。

このように、頻度の計算は直近の利用日を基準に計算する必要があります。

Monetary amount:金額

バブルチャートの円の大きさは、

- Monetary amount(マネタリー・アマウント、金額)

です。

文字通り「Monetary(金銭的な)」「Amount(量)」ということで、金額の大きさを表しています。ちなみに「Monetary(金銭的な)」だけだと何のことだかわからなくなってしまうので、「Amount(量)」まで含めるのが正しい書き方です。

この金額は、

- その顧客がこれまでに支払った累計金額

のことで、金額が大きいほどバブルチャートの円のサイズも大きくなります。

次のページからは、実際にExcelを使ってRFM分析を行う方法をご紹介します(無料テンプレートもダウンロードできます)。