だいぞう

だいぞう

ターゲティング(標的市場の決定)とは、

- 「どの」市場セグメントを「いくつ」標的とするか決めること

です。

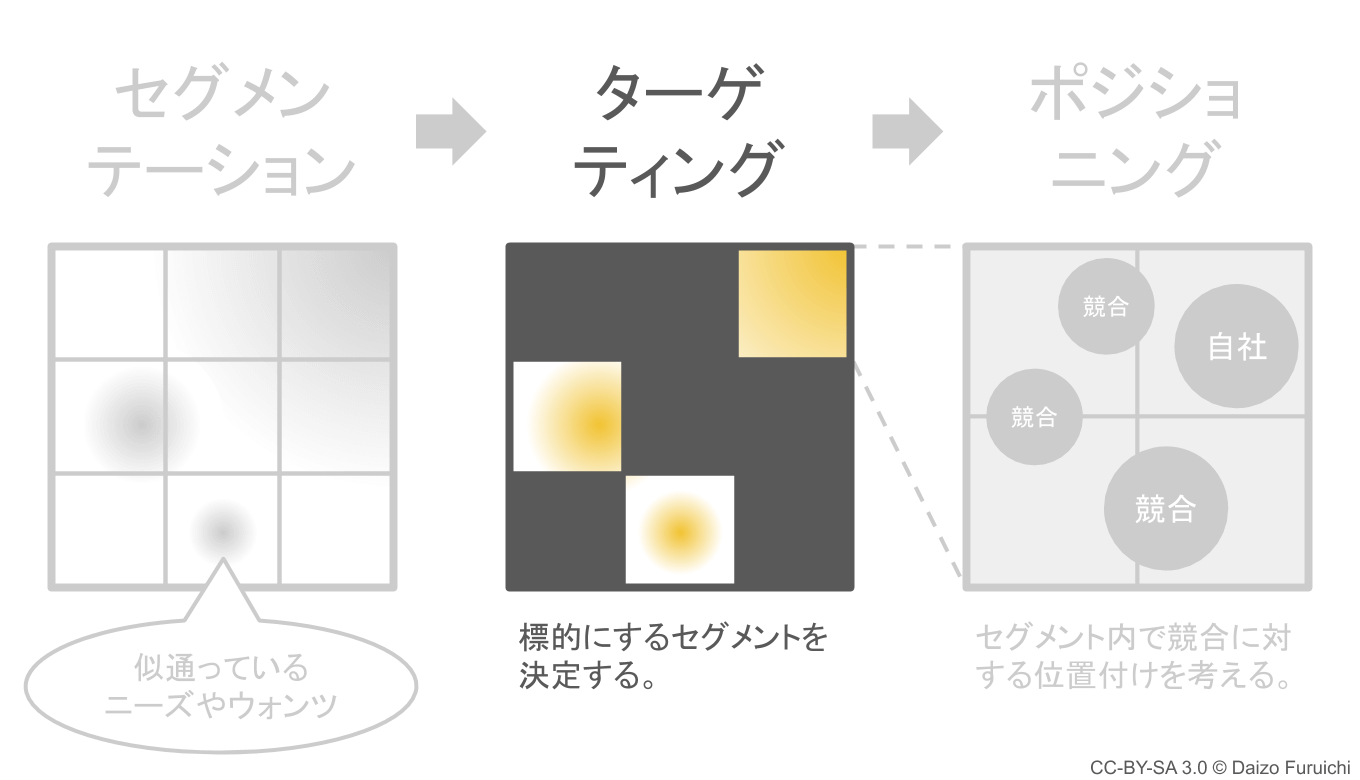

ターゲティングは、「マーケティングのSTP(エス・ティー・ピー)」の2つ目のステップであり、その後のポジショニング(競合に対する位置取り)に大きな影響を与えます。

標的とする市場セグメントは、

- 測定可能性:市場の規模を測れること

- 接近可能性:市場にアプローチできること

- 差別化可能性:市場から独自の反応が返ってくること

- 利益確保可能性:市場から十分な利益を見込めること

- 実行可能性:現実的なマーケティング施策を設計できること

という5つの評価基準を満たす必要があるとされています。(「コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント 第12版 」p326)

さらにターゲティングの6Rのフレームワークからも、

- Rival(ライバル):競合が少ない市場を選ぶ

- Rate of Growth(レイト・オブ・グロース):成長が見込める市場を選ぶ

- Rank/Ripple Effect(ランク/リップル・エフェクト):他のセグメントに影響力(波及効果)があるセグメントの優先度を高める

といった評価基準を加えることができます。

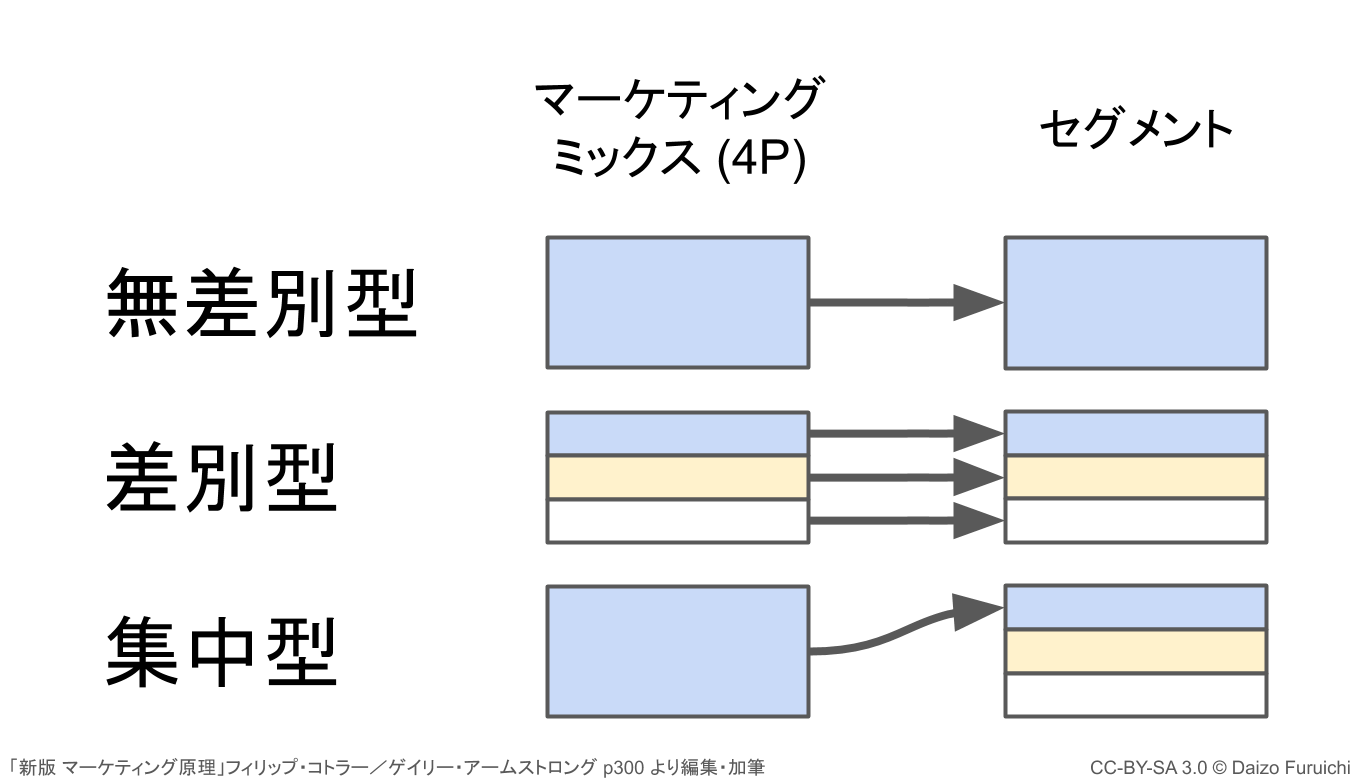

上記の評価基準を満たしている市場セグメントはターゲティングの対象となりますが、それらをどう選ぶかについては、フィリップ・コトラー教授による3つのターゲティング戦略、

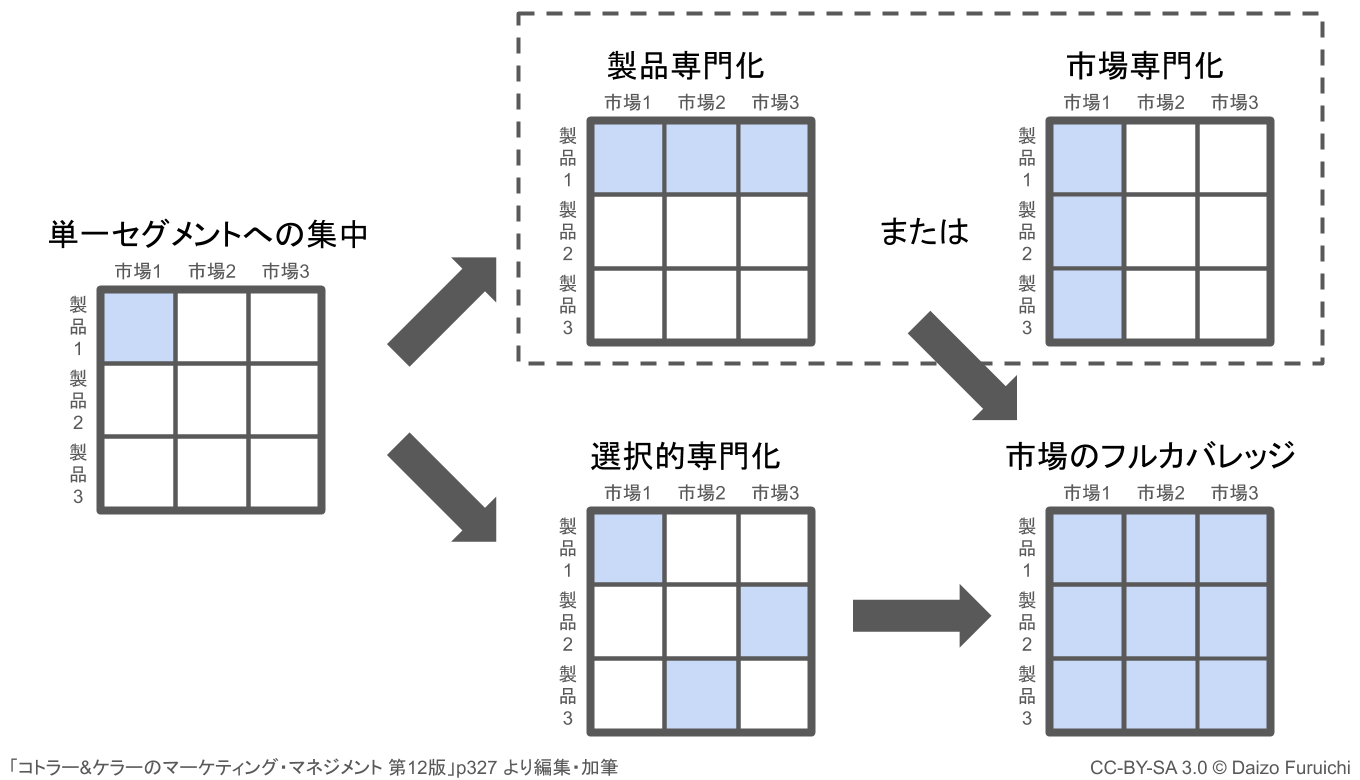

およびデレク・エーベル教授の5つのターゲティング戦略、

が代表的なパターンとなります。

ここではターゲティングを行うための市場セグメントの評価方法とターゲティング戦略について、わかりやすく解説します。

ターゲティングとは?

ターゲティングとは、

- 「どの」市場セグメントを「いくつ」標的とするか決めること

で、日本語では「標的市場の決定(設定・選定)」と呼ばれます。英語では「Targeting」と書きます。

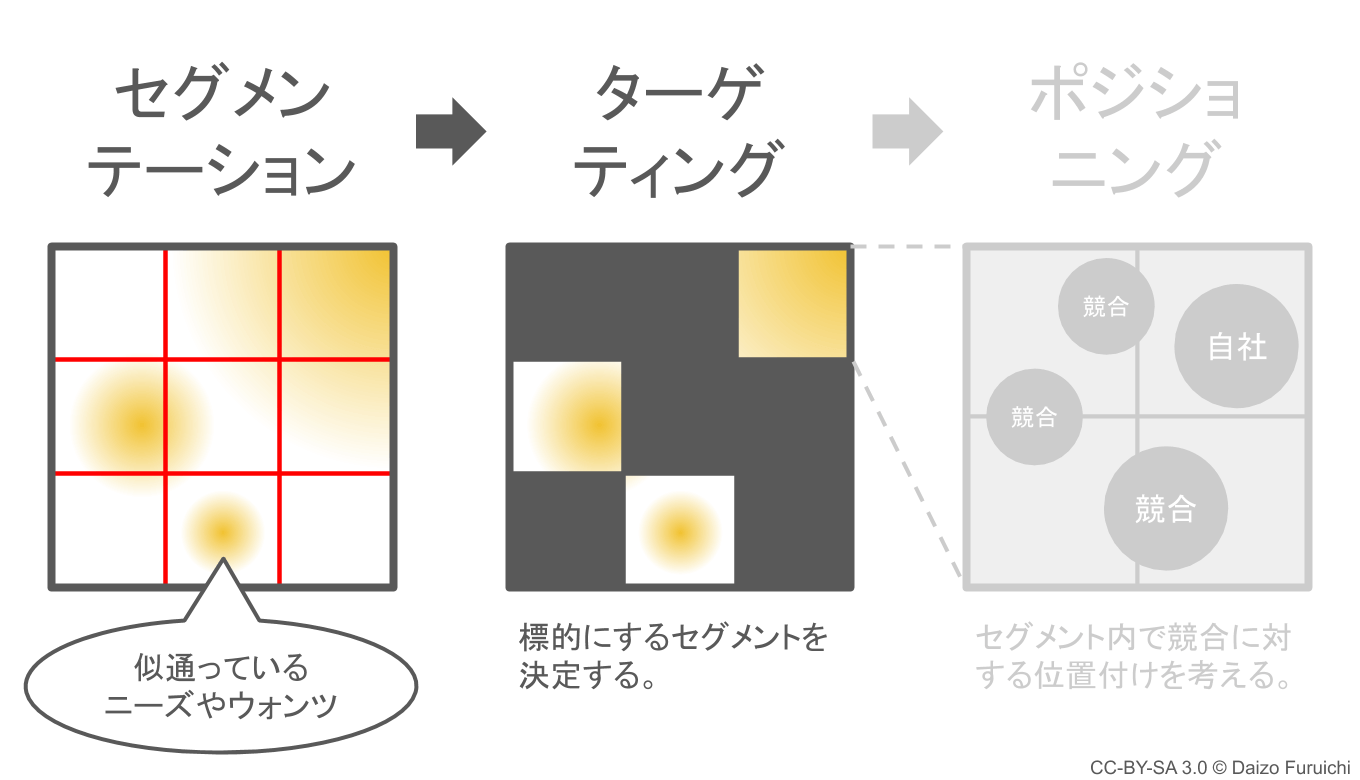

- Segmentation(セグメンテーション):市場をセグメントに切り分ける

- Targeting(ターゲティング):どの市場セグメントを標的にするか決める

- Positioning(ポジショニング):競合と差別化するための位置決めをする

という3つの流れの2番目のステップになります。

イメージで表すと以下のとおり。

最初の「セグメンテーション(市場細分化)」のステップでは、

- 市場全体の中から似通ったニーズやウォンツを持つ消費者を切り分けること

を行い、その切り分けたセグメンテーションから標的を決定するのがターゲティングです。

セグメンテーションを行う理由も、ターゲティングを行う理由も、最小限の経営資源で最大限の効果をあげるためです。

セグメンテーションで消費者を切り分ければ、自分たちが勝ち目のある市場だけピンポイントで狙ってマーケティングを行えるようになります。

そうすれば投入する経営資源に対して、最大限のリターンを得ることができます。