だいぞう

だいぞう

セグメンテーション(市場細分化)とは、

- 市場全体の中から似通ったニーズやウォンツを持つ消費者を切り分ける

というマーケティング手法です。

市場セグメントを細かくすればするほど、

- メリット:マーケティング活動の効果を高めやすくなる

- デメリット:マーケティング活動のコストが増加する

という影響があります。

セグメンテーションでは、様々な切り口(変数)を使って市場を「市場セグメント」という小さな単位に分割します。

セグメンテーションに使われる変数は、

- ジオグラフィック変数(Geographic、地理的変数)

- デモグラフィック変数(Demographic、人口統計変数)

- ソシオグラフィック変数(Sociographic、社会的変数)

- サイコグラフィック変数(Psychographic、心理的変数)

- ビヘイビアル変数(Behavioral、行動変数)

などに大きく分けることができます。

また、市場セグメントをターゲットとするための評価基準として、「Rank(ランク)」「Realistic Scale(リアリスティック・スケール)」「Reach(リーチ)」「Response(レスポンス)」の4つの条件(4R)や、コトラーの5つの評価基準である、

- 測定可能性:市場の規模を測れること

- 接近可能性:市場にアプローチできること

- 差別化可能性:市場から独自の反応が返ってくること

- 利益確保可能性:市場から十分な利益を見込めること

- 実行可能性:現実的なマーケティング施策を設計できること

などが存在します。(すぐに変数一覧と評価基準を確認したい場合→5ページ目へ移動)

ここではセグメンテーションを行うやり方について具体例でわかりやすく解説します。

セグメンテーションとは?STPの最初のステップ

セグメンテーションとは、

- 市場全体の中から似通ったニーズやウォンツを持つ消費者を切り分けること

で、日本語では「市場細分化」と呼ばれます。英語では「Segmentation」と書きます。

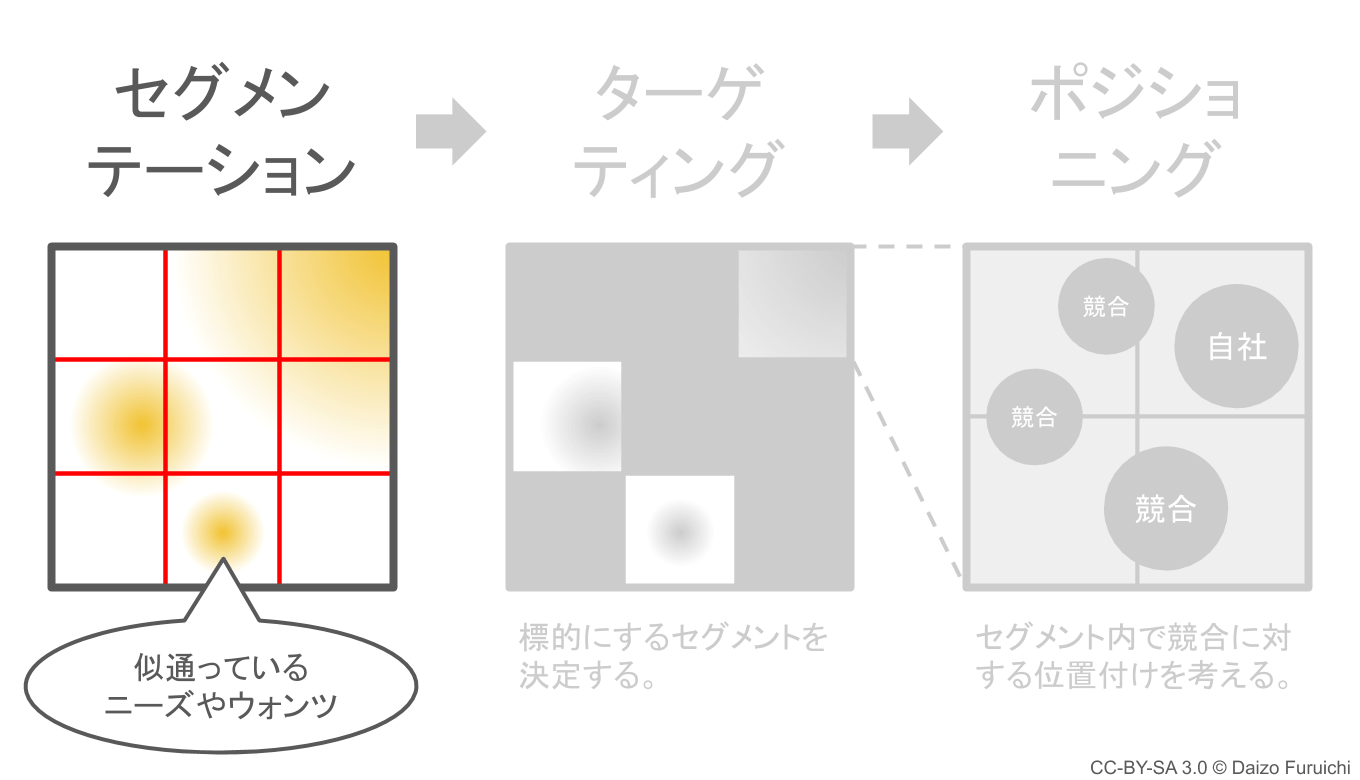

これは「マーケティングのSTP(エス・ティー・ピー)」と呼ばれる、

- Segmentation(セグメンテーション):市場をセグメントに切り分ける

- Targeting(ターゲティング):どの市場セグメントを標的にするか決める

- Positioning(ポジショニング):競合と差別化するための位置決めをする

という3つの流れの一番最初のステップになります。

マーケティング活動を始めるために、なんでわざわざこんな面倒な「STP」のステップを踏まなければいけないかと言うと、どんな会社でもヒト・モノ・カネなどの経営資源が限られているからです。

そして経営資源に限りがあるなら、無駄遣いせずに勝ち目のある市場セグメント(細分化された市場)で戦いたいですよね。

そのためには、自分の会社にとって勝ち目のある(儲かる)市場セグメントがどこなのか、マーケティングを行う最初の段階で目星を付けなければなりません。

その目星を付けるための最初の手順が「セグメンテーション」なのです。

セグメンテーションのやり方のコツはニーズとウォンツ

セグメンテーションは、STPの流れでも一番重要なステップです。

なぜなら、最初のセグメンテーションを間違うと、そのあとの「ターゲティング(標的市場の決定)」と「ポジショニング(競合に対する位置取り)」もすべて間違ってしまうからです。

だからセグメンテーションの責任は重大。しっくりくるまでいろいろな角度から市場を切りましょう。

そしてセグメンテーションの一番重要なコツは、

- 消費者のニーズやウォンツを常に意識すること

です。

セグメンテーションの目的は、

- 市場に点在している似通ったニーズやウォンツ持った消費者グループを探すこと

なので、切り出した市場セグメントの中に共通するニーズやウォンツが含まれていれば、セグメンテーションは成功です。

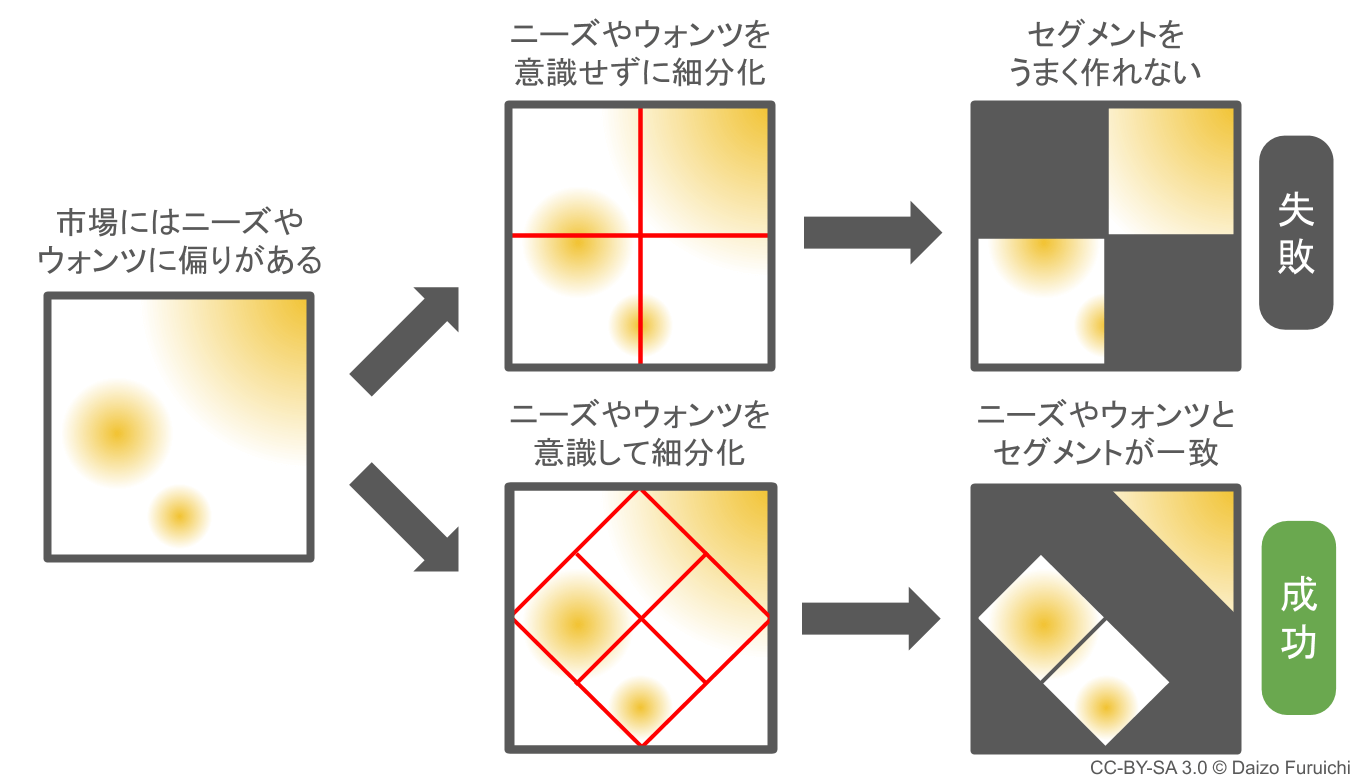

でも、はじめは「成功したセグメンテーション」をイメージしづらいと思うので、図解してみました。

下の図の四角い枠が市場全体で、黄色のモヤモヤが「似通ったニーズやウォンツ」だと思ってください。

まず上段の失敗例は、

- ニーズやウォンツを意識せずに細分化した(赤い線を引いた)

ために、市場セグメントを選択する「ターゲティング」の段階で、2つの異なったニーズやウォンツを含むセグメントができてしまっています。

一方で、成功した下の段では、

- ニーズやウォンツを意識して細分化した(赤い線を引いた)

ので、ターゲティングをしても、それぞれの市場セグメントごとにニーズやウォンツがまとまっていることがわかると思います。

ちなみに上記の例では2次元で表現していますが、切り口は2つだけとは限りません。しかし逆に、多ければ良いというわけでもありません。

できるだけ少ない切り口で精、度の高い市場セグメントの切り出しができるのが理想的です。

次のページからは、架空のラーメン屋を具体例に挙げて説明しましょう。