だいぞう

だいぞう

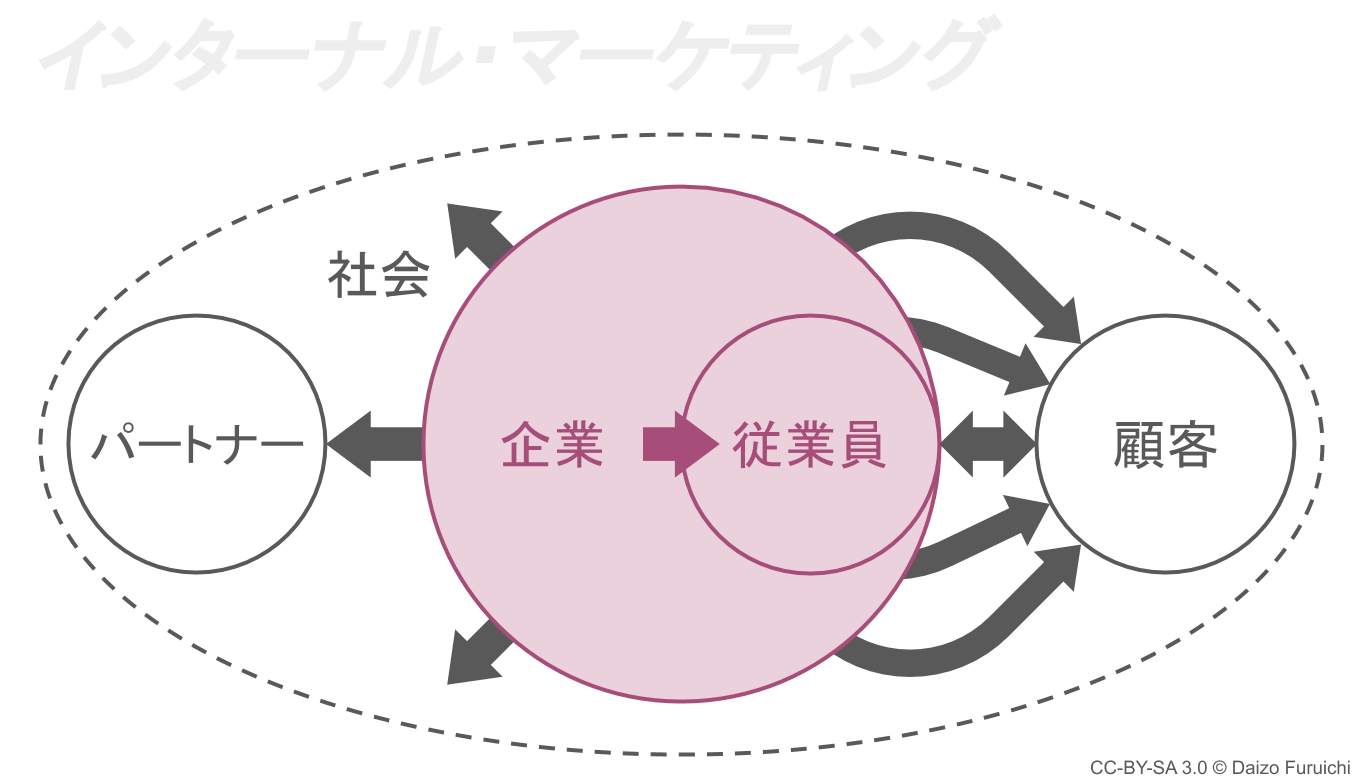

インターナル・マーケティングとは従業員に対して、

- マーケティングの観点から社内業務を提供して従業員満足度(ES)を高める

- マーケティング戦略への理解を促して全社的な協業体制を築く

という2つの意味があります。

前者の意味は、中小企業診断士などの資格試験で登場することが多く、後者の意味は、包括的(ホリスティック)マーケティングの観点で説明する場合に使われます。

また、このインターナルマーケティングと関連が深いマーケティング用語として、

- エクスターナル・マーケティング(対外的マーケティング)

- インタラクティブ・マーケティング(双方向マーケティング)

という言葉も存在します。

ここでは、「インターナル・マーケティング」に加えて、「エクスターナル・マーケティング」と「インタラクティブ・マーケティング」について図解でわかりやすく説明します。

インターナル・マーケティングとは

インターナルマーケティングは、

- 社内業務をマーケティング対象として従業員満足度(ES)を高める

- 計画したマーケティング戦略への理解を促して全社横断的な協力体制を築く

ことです。

「社内マーケティング」とも呼ばれて、対義語は「エクスターナル・マーケティング(対外的マーケティング)」になります。

どちらも企業が従業員に対して行う施策ですが、意味が大きく違うので、それぞれについて詳しく説明位します。

従業員満足度を高めるインターナル・マーケティング

資格試験などでよく問われるのは、こちらの意味のインターナルマーケティングになります。

従業員の仕事に対するニーズやウォンツを満たす労働環境を提供して「従業員満足度(ES:Employee Satisfaction)」を高めることで、

- 組織に対するロイヤルティの向上

- 仕事に対するモチベーションの向上

- 顧客対応の質の向上

- 離職率の低下

などのプラスの効果を期待することができます。

例えば企業と従業員を「売り手」と「買い手」の立場で考えると、

- 売り手:企業

- マーケティングの4P

- 製品:仕事内容、経営理念など

- 価格:給与、手当、福利厚生など

- 流通:労働環境、通勤場所など

- プロモーション:採用活動、社内求人など

- 買い手:従業員

- 対価:労働力

となります。

つまり企業は、

- 魅力のある仕事内容と労働環境

- 仕事内容に見合った給与

を従業員に提供する代わりとして、

- 従業員の労働力

を対価として受け取っている、と考えることができます。

これをマーケティングの観点から考えると、

- 従業員の仕事に対するニーズやウォンツ

を理解しなければ、

- 優秀な人材の労働力

を対価として得ることはできませんし、

- 従業員の能力を最大限まで引き出す

こともできません。

そのため、「仕事」そのものをマーケティング対象としてマーケティングを行う必要があります。

もちろん単純に「従業員の希望する仕事をさせる」だけでは、企業にとっても従業員にとっても有益な取引にはなりません。

なぜなら労働は一回だけの取引ではなく、

- 毎日繰り返される長期的な取引

だからです。

そのため短期的な従業員のニーズやウォンツを満たすだけでなく、「従業員の成長」を通した「企業の発展」を実現する必要があります。

この従業員満足度を高めるためのインターナルマーケティングの手順としては、

- 仕事内容や労働環境についてマーケティング調査を行う

- VRIO分析などで仕事に関する経営資源の優劣を確認する

- キャリアパス・教育制度・評価制度などを含めた「仕事」の開発を行う

- 従業員に「仕事」を提供して継続的な改善を行う

ことが大まかな流れです。

ちなみに中小企業診断士試験で問われるインターナルマーケティングですが、

- 従業員のモラールやモチベーションの向上策を打つ

- 従業員の満足度が向上する

- 従業員の会社に対するロイヤリティ(忠誠心)が高まる

- 従業員の離職率が低下する

- 従業員が顧客との関係性を維持しやすくなる

- サービス品質が向上する

- 顧客満足度が向上する

- 顧客が固定客化したりクチコミによる新規顧客が増加する

という順番で効果が現れるとされています。(現実はこんなにうまく効果が連鎖することはありませんし、それぞれの因果は直線的ではなく互いに影響しあっています。)

これらの結果、企業に対する従業員満足度(ES)が向上し、

- 従業員自身が自社のファンになる

ことで、

- 従業員の顧客対応(後述する「インタラクティブ・マーケティング」)の質

も向上します。

そして最終的には顧客満足度(CS:Customer Satisfaction)の向上に繋がると考えられます。