だいぞう

だいぞう

戦略的3Cを使った3C分析とは、

- 顧客 → 自社 → 競合他社

の順番で、KSF(重要成功要因)を掘り下げて戦略を立案する分析方法です。

戦略はそれぞれに対応する形で、

- Consumer:顧客に基礎を置いた戦略

- Corporation:自社に基礎を置いた戦略

- Competitor:競合相手に基礎を置いた戦略

の3つが存在しています。

ここではKSFに基づく企業戦略を立案するための3C分析について、わかりやすく説明します。

3C分析とKSFに基づく企業戦略

本来の3Cである「戦略的3C(戦略的三角関係)」は、「KSFに基づく企業戦略」においてKSF(キー・サクセス・ファクター:重要成功要因)をより深く掘り下げて競争相手を上回る事業戦略を考え出すために考案されたフレームワークです。

- KSF(重要成功要因):そのビジネスで競合に勝つための鍵となる成功要因

- KSFに基づく企業戦略:「大前の4つの基本戦略」の中の1つでKSFに経営資源を集中させる戦略

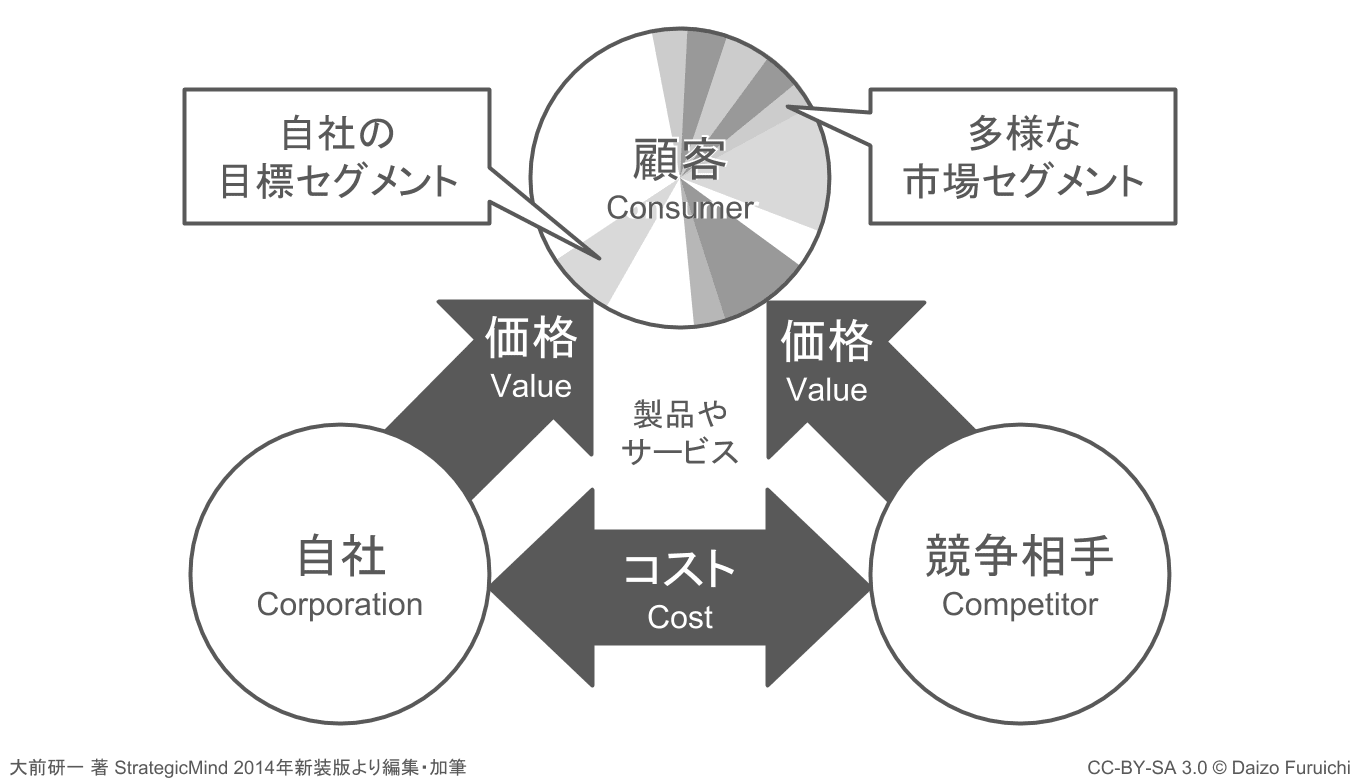

戦略的三角関係(Strategic Triangle)を図で表すと、下図のようになります。

この戦略的3CでKSF(重要成功要因)を分析する目的は、

- 競争相手より低いコスト

- 顧客により良い価値や価格の製品やサービス

の2つを実現することです。

注意しなければならないのは「顧客」「自社」「競争相手」が安定している業界に適用することが前提になります。つまり変化が激しく、3Cが変化しやすい業界には向いていない分析方法です。

2014年に大前氏は著書「StrategicMind 2014年新装版」の中で、

あまりにも昔ながらのカスタマー、昔ながらのコンペティターという3C概念で分析した場合には視野が非常に狭くなるリスクがあると思っています。

と語っています。3Cの概念が示された当時は「安定した競争相手、業界が確立している安定した会社、安定したお客さん」というモデルが前提だったため、21世紀に入って以降の経営環境ではそのまま当てはまらないと言います。

Googleの例を挙げ、「本当の」顧客や競争相手が誰なのかと問いかけています。また頭で考えることなく3Cフレームワークに頼ってしまう生徒が増えたため、近年では3C分析についてあまり言及しなくなったそうです。

戦略的3C(戦略的三角関係)は、戦略立案単位(SPU:Strategic Planning Unit)ごとに複数用意します。

戦略立案単位とは、

- 色々なタイプの顧客がいるけどKSFが基本的に共通しているビジネス

- 企画〜商品サービスの流れを一貫して立案できる事業単位

のことです。

SPUについては、1970年代に生まれたSBU(戦略事業単位)とほぼ同じと考えて良いと思います。

SBU(ストラテジック・ビジネス・ユニット)とは?戦略的事業単位

SBU(ストラテジック・ビジネス・ユニット)とは?戦略的事業単位

この戦略立案単位(SPU)ごとに、KSFを中心に据えて競争相手を出し抜く戦略を考えます。

ここでの戦略とは、

「戦略とは、自社の相対的な企業力を用いて顧客のニーズをより満足させ、競合相手との差を最大化すべく努めること」となるだろう。

大前研一 著 StrategicMind 2014年新装版 第2部 8 戦略的三角関係 より引用

と定義されています。

この3Cを使った「KSFに基づく企業戦略」は、以下の3つのタイプに分けられます。

- 顧客に基礎を置いた戦略

- 自社に基礎を置いた戦略

- 競合相手に基礎を置いた戦略

それぞれの戦略の検討は、顧客が一番最初で、その次に自社、最後に競合相手という順番で行います。

この顧客を起点とするという考え方は、後に生まれたマーケティングの3C分析とも共通しています。

次のページでは、この3つの戦略を詳しく説明します。