だいぞう

だいぞう

バリューチェーンとは、

- 顧客に価値を提供するための一連の活動

のことです。

ファイブフォース分析でお馴染みのポーター教授が提唱するフレームワークのひとつです。

文字通り価値(バリュー)の連鎖(チェーン)という意味で「価値連鎖」とも呼ばれ、顧客の手に届くまでの間に製品に価値が加わっていく様子を表しています。

ここではバリューチェーンについて、わかりやすく説明します。

なお、研修やグループワークでバリューチェーン分析をやる手順については、2ページ目以降でご紹介します。

バリューチェーンとは?

バリューチェーン(Value chain)とは、1985年にマイケル・ポーター教授の著書「競争優位の戦略」で説明された考え方です。

商品やサービスは、最終顧客(エンドユーザー)の元に届くまでに、様々な価値が付加されます。その一連の付加価値活動を表したものが、バリューチェーンです。

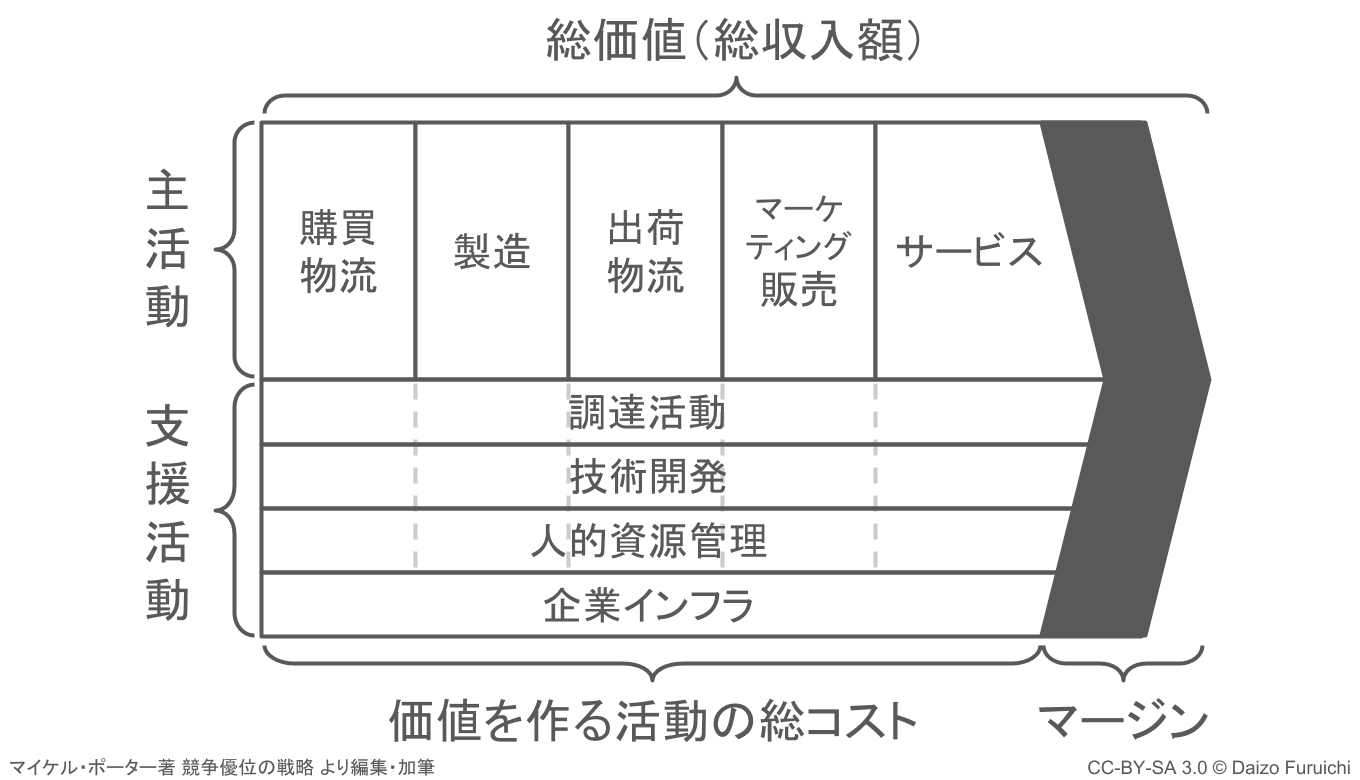

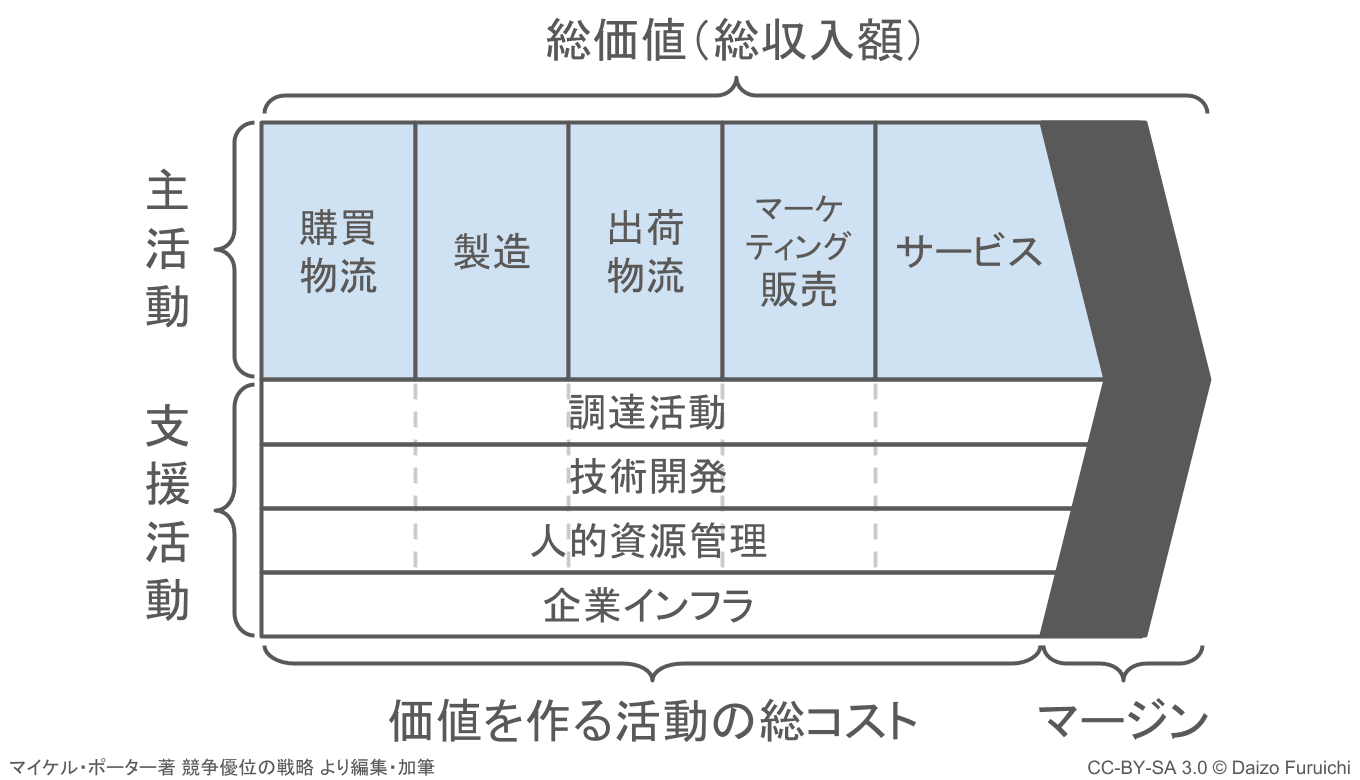

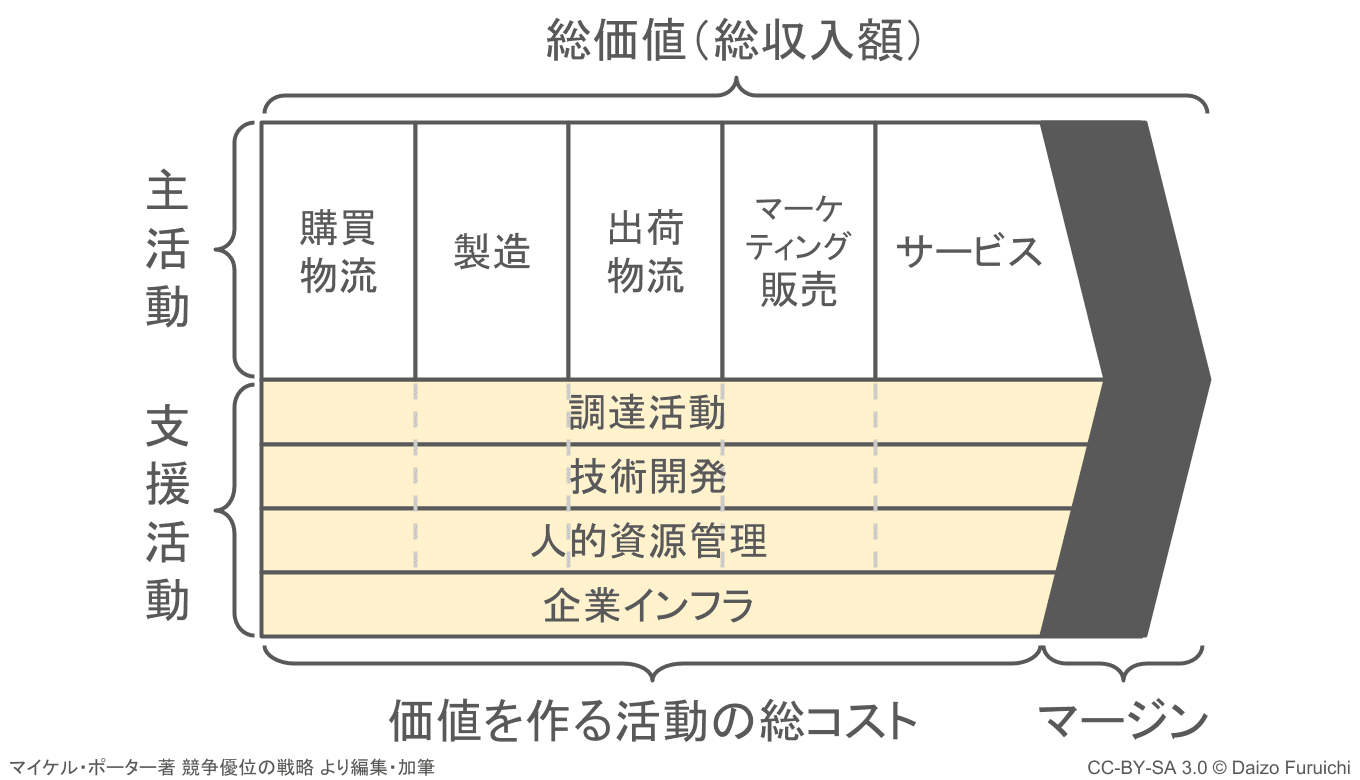

バリューチェーンは、この「価値連鎖の基本形」と呼ばれる図で表されます。

価値が生み出される活動は、

- 主活動

- 支援活動

に分けられます。主活動も支援活動も価値を生み出すために必要な「コスト」です。

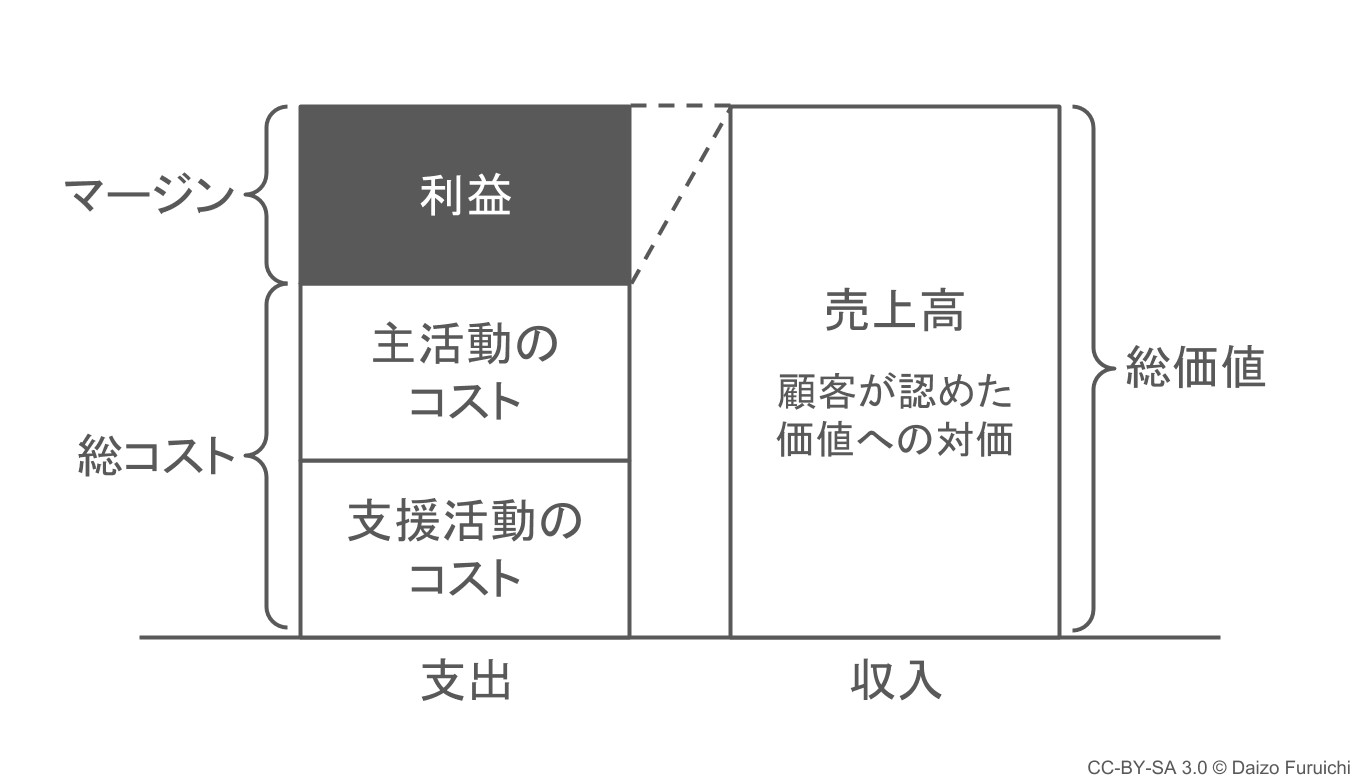

図の白い部分を「価値を作る活動の総コスト」と呼びます。そしてそこに「マージン」を加えたものが、「総価値=総収入」となります。

言い換えれば、顧客から得られた「売上(収入)」から支出である「価値を作る活動の総コスト」を差し引けば、その企業が得られた利益(マージン)になります。

別の図で表すと、下図のようになります。

「ポーターの3つの基本戦略」では、

- コスト・リーダーシップ戦略:価値連鎖の総コストを引き下げて利益を得る戦略

- 差別化戦略:価値連鎖の総価値を引き上げて利益を得る戦略

とされています。

バリューチェーンの主活動

主活動(プライマリー・アクティビティ)は、次の5つで構成されています。

- 購買物流:原材料を外部から調達する活動

- 製造:原材料を最終製品に変換するための活動

- 出荷物流:最終製品を顧客に届けるための活動

- マーケティング・販売:顧客が買いたくなるように仕向けて売る活動

- サービス:製品の価値を高めたり維持するサービス活動

価値を生み出すための主要な活動です。

業種や業界によって、どの箇所が一番価値を生み出すかは異なります。

バリューチェーンの支援活動

支援活動(サポート・アクティビティ)は、次の4つに分類されます。

- 調達活動:主活動を行うために必要な設備・機器・消耗品の調達活動

- 技術開発:会計ソフトや通信技術など主活動を行うために必要な技術支援

- 人的資源管理:主活動や支援活動に必要な人材を採用して育てる活動

- 企業インフラ:経営企画、経理、法務など企業の運営に必要な活動全般

主活動を支援するための活動です。

バリューチェーンの3つの活動タイプ

主活動も支援活動も「直接的活動」「間接的活動」「活動の質の保証」の3つの活動タイプが存在しています。

- 直接的活動:価値を生み出すことに直結する活動

- 間接的活動:直接的活動が継続的に行えるように補助をする活動

- 活動の質の保証:直接的活動や間接的活動の質を保つための活動

下記は、主活動の「製造」の活動タイプ例です。

- 直接的活動:組み立て作業

- 間接的活動:組み立て作業工程の管理

- 活動の質の保証:組み立てた半製品の検査

下記は、支援活動の「人的資源管理」の活動タイプ例です。

- 直接的活動:技術者の採用

- 間接的活動:採用活動の管理

- 活動の質の保証:採用者の評価

これらの3つの活動タイプの中でも、「活動の質の保証」の考え方は最も重要だとされています。「製品の質の保証」ではなく「活動の質の保証」であることに注意してください。

全ての活動において、その活動が最大限の効果を発揮しているかどうかは重要です。活動の質をチェックしなければ、コストに見合った結果が出せなくなってしまいます。