だいぞう

だいぞう

マーケティングリサーチとは、マーケティングに関する情報を収集・分析・評価する一連の流れのことです。

調査は、

- 探索型リサーチ

- 因果型リサーチ

- 記述型リサーチ

の3つのタイプに分けることができ、これらを調査目的に合わせて使い分けます。

マーケティングリサーチは、マーケティング全体の調査を目的とする一方で、標的市場のみを調査するマーケットリサーチ(市場調査)とは区別されることがあります。

マーケティングリサーチの流れとしては、

- 調査目的の明確化

- 調査計画の策定

- 情報の収集

- 情報の分析

- 調査結果の報告

- 意思決定

で構成されます。

ここではマーケティングリサーチについて、わかりやすく説明します。

マーケティングリサーチの3つのタイプ

マーケティングリサーチ(マーケティング調査)は、

- 探索型リサーチ:現状を把握して仮説を立てるための調査

- 因果型リサーチ:仮説を検証して因果関係を確認するための調査

- 記述型リサーチ:実験などを行って数量などを把握するための調査

に分けることができます。

わかりやすく表現すれば、

- 特別な課題が無い状態で何か気づきを得たい場合 → 探索型リサーチ

- 仮説の因果関係が正しいのかどうか確かめたい場合 → 因果型リサーチ

- 実際にどれくらい売れるかなど数量を知りたい場合 → 記述型リサーチ

というように使い分けます。

探索型(仮説探査型)の調査で、新しい発見や気づきが得られれば、そこから仮説(予想など)をたてることができます。

そうなると今度は、因果型(仮説検証型)の調査を行って、その仮説が正しいかどうか因果関係を検証します。

またマーケティング施策の結果、どのくらいの効果が期待できるのかを調べるために記述型の調査を行います。

探索型リサーチ

探索(たんさく)型リサーチとは、仮説を立てるヒントを探すためのマーケティングリサーチです。「仮説探索型調査」などとも呼ばれます。

例えば、

- 製品の顧客満足度に問題はないが顧客満足に関するアンケートを採った

ような場合は「探索型」のマーケティング調査と言えます。

そしてもしそのアンケート結果から、

- 製品を特定の用途に使用している顧客からの満足度が異常に高かった

という事実が判明した場合、

- 製品の用途を絞り込んだプロモーションを行えば市場開拓できるかもしれない

- 製品パッケージの訴求ポイントがターゲットからズレているのかもしれない

などの複数の「仮説」を立てることができます。

この「仮説」を求めるための手法としては、

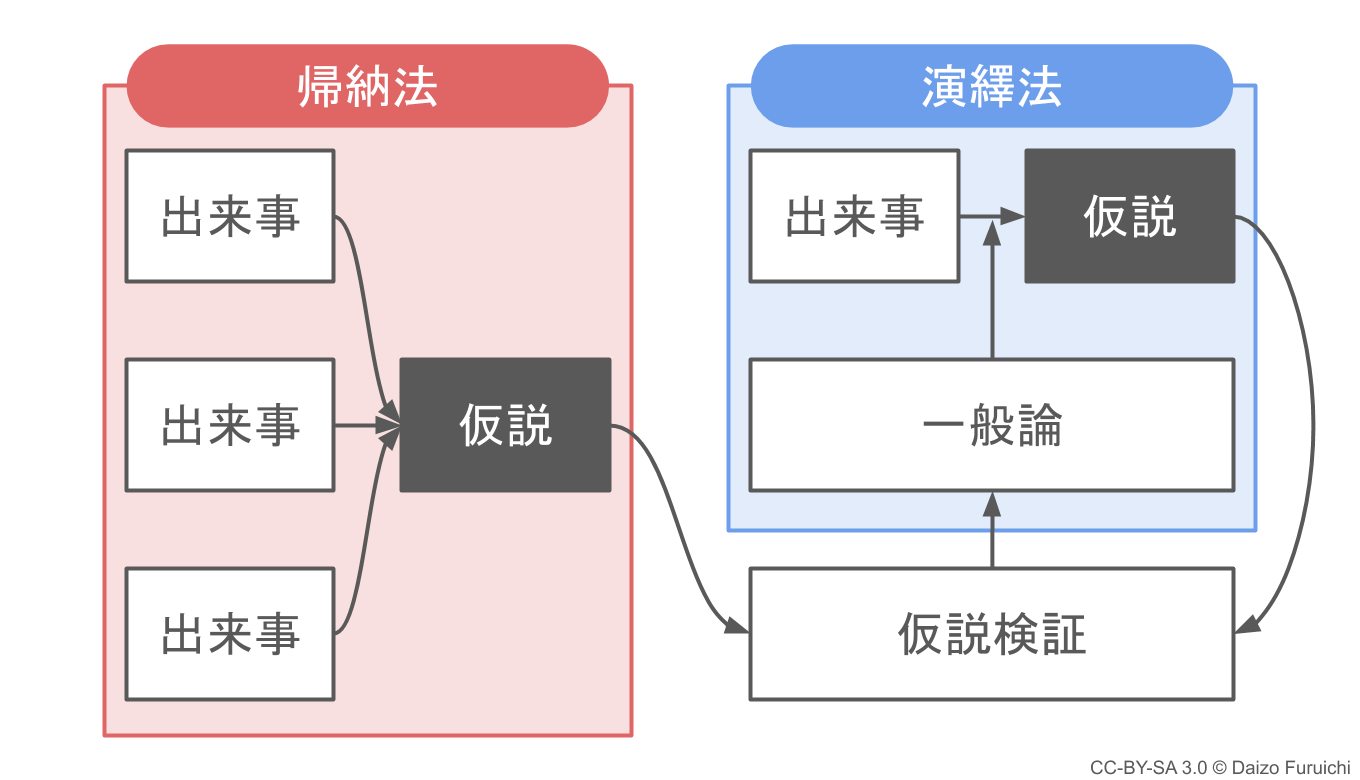

- 演繹法:一般論を使って出来事の結果を推測する

- 帰納法:複数の出来事とその結果から規則性を見つける

という2つの方法があります。

先ほどの具体例は、アンケートの結果として「特定の用途に使用する顧客の満足度が高い」という回答が複数得られたため、その共通点から仮説を組み立てました。これは「帰納法」を使った仮説の立て方になります。

このように、マーケティング調査で得られた情報を「帰納法」や「演繹法」で「仮説」に組み立てるのが、仮説探索型リサーチです。

帰納法や演繹法での仮説の作り方については、こちらの記事をご覧ください。

因果型リサーチ

因果(いんが)型リサーチとは、仮説の裏付けを取るためのマーケティングリサーチです。仮説検証型調査とも呼ばれ、仮説に対してどのような因果関係があるか確認します。

例えばある企業が、

- 売上の減少

という問題を抱えている場合に、ロジックツリーなどを使って問題解決の選択肢がいくつか挙がった結果、

- 売上減少への対応としてインターネット広告で新規顧客が獲得できるかもしれない

という「仮説」が生まれたとします。

この仮説が正しいかどうかを検証するためには、

- 原因:インターネット広告を出稿する

- 結果:新規顧客を獲得する

という因果関係を裏付ける情報を集めなければなりません。

この仮説を検証するためには、まず実際にターゲット層が日常のどんな場面でインターネットを利用するか調べなければなりません。

またインターネット広告をどのような媒体に掲載すれば、新規顧客の獲得につながるかも知る必要があります。

記述型リサーチ

記述型リサーチとは、具体的な数量を知るためのマーケティングリサーチです。

具体的な数値を測るためには、

- 定量データ:アンケートや統計など数値化できる情報

を集めることが必要です。

先ほどの例の続きで考えると、

- ターゲット層の何割くらいがインターネット広告を見るのか

- いくらの広告予算を投じれば何人の新規顧客が獲得できるか

などの具体的な数値が確認できなければ、計画に落とし込むことも難しく広告予算すら決まりません。

そのためには、

- ターゲット層のインターネット利用についてアンケートを採る

- インターネット広告を試験的に運用して費用対効果を測る

- インターネット広告の売上貢献を数値的に求める

などを実施する必要があります。

これらの結果を、先ほどの因果型リサーチの結果と合わせると、より具体的で説得力のある情報を得ることができます。

次のページでは、実際のマーケティングリサーチの流れをご説明します。