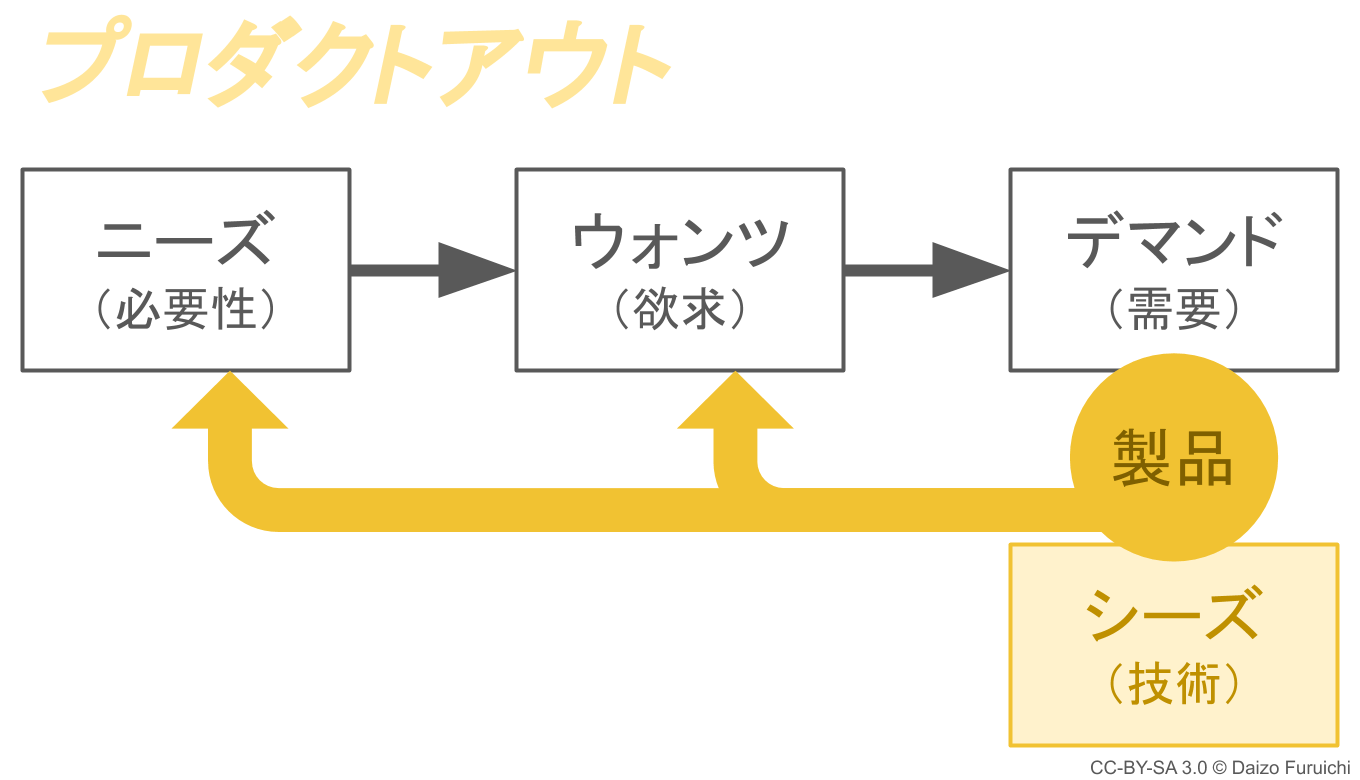

プロダクトアウトとはシーズを起点にしたマーケティング

プロダクトアウトとは、

- 作り手の技術やシーズを起点にしてマーケティングを行う方法

のことです。

同様の考え方として、

- シーズ志向

- 製品志向(Product-oriented、プロダクト・オリエンティッド)

- 製品主導型(Product-driven、プロダクト・ドリブン)

- 顧客中心型(Product-centered、プロダクト・センタード)

などがあります。(マーケットインと同様に「プロダクトアウト」や「シーズ志向」の英訳には気をつけてください。)

この言葉は、売り手主導のものづくりに対する反省を込めて、

- マーケット(市場・顧客)の反対がプロダクト(製品)

- インの反対がアウト

ということで「プロダクトアウト」と呼ばれるようになりました。

日本が不景気になってしばらくは、「マーケットイン」がもてはやされる一方で「プロダクトアウト」は「よくないもの」のように扱われていました。

しかしその時代に世界で頭角を現したのが、皮肉にも「プロダクトアウト」を突き詰めたアメリカの企業でした。

日本の「失われた10年」真っ只中の1990年代の後半に生まれたのが、Google社です。そして、Apple社も同じ時期に不遇の時代を乗り越えて復活しました。

Google社は検索で培った技術力を武器に、これまでの広告になかった新しい「検索広告」というジャンルを開拓し莫大な利益を生み出しました。

またApple社もハードとソフトウェアを組み合わせた、消費者が想像していなかった革新的なサービス(iPodとiTunes、iPhoneとApp Storeなど)を次々と世に送り出しました。

このように技術力やノウハウを起点にして、世の中に大きな変化を起こすこともあるのが「プロダクトアウト」です。

潜在ニーズとイノベーション

最初に説明した「マーケットイン」のデメリットとしては、消費者のニーズやウォンツをベースにするため、製品改良が消費者の想像を越えることは少ないかもしれません。

一方で「プロダクトアウト」は、消費者の声や要望に従う必要はないので、作り手の主導で消費者が想像していないものを世に送り出すことができます。そのため、市場が生まれて間もない「導入期」や、市場に新しい波が必要となる「成熟期」に効果的な考え方と言えます。

1903年に、フォード・モーター・カンパニー を設立して、T型フォードという自動車で世界の車社会化を推し進めたヘンリー・フォード氏は、

If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.

もし人々に望むものを聞いたら、彼らは「もっと速い馬が欲しい。」と答えるだろう。

ヘンリー・フォード

という格言を残しました。

これはまさに「マーケットイン」に対する警鐘であり、消費者の声に耳を傾けることが、必ずしも消費者に大きな価値をもたらすとは限らないというメッセージです。

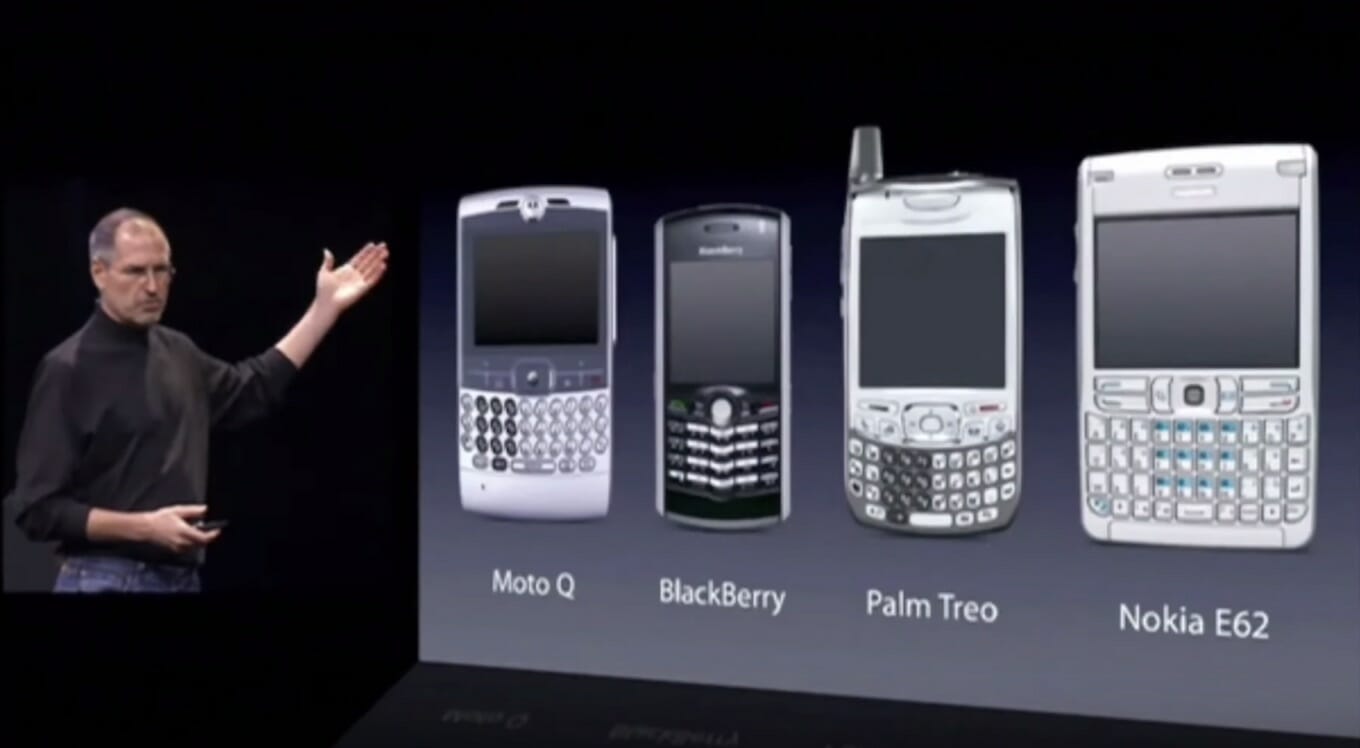

また近年では、2007年に、Apple社の創業者スティーブ・ジョブズ氏が「iPhone」を初めて世に発表した時も同様でした。

iPhoneが世の中に発表される前は、「物理的なボタンが無い携帯電話」はほぼ存在していませんでした。全ての携帯電話には、テンキー(数字キー)がついており、中には小型キーボードが搭載されているものもありました。

おそらく当時は「マーケットイン」で消費者のニーズやウォンツを調査すれば、

- もっと早く楽に文字を入力したい

- パソコンのようなキーボードが携帯電話にも欲しい

などの声が多かったはずです。

実際に当時は「BlackBerry」や「Palm」というビジネス向けの、キーボード付き携帯電話がアメリカを中心に高い人気を誇っていました。

「Macworld Conference & Expo 2007年1月9日」キーノートの映像より引用

しかしApple社が発表したiPhoneには、数字や文字を入力するためのボタンは付いていませんでした。

当時は多くの消費者がこのことを批判しました。しかし結果は、現在の様々なスマートフォンのデザインを見れば明らかです。おそらく現在の消費者に、当時のようなキーボード付きのスマートフォンを訴求してもあまり好まれないでしょう。

このように「プロダクトアウト」では、フォードやアップルのように、消費者自身が自覚していないニーズである「潜在ニーズ」にまで到達することが可能になります。

ひとりよがりな製品開発

しかし売り手・作り手の主導で作った製品は、いつも消費者の心に響くとは限りません。

プロダクトアウトのデメリットとしては、消費者のニーズやウォンツに届かないひとりよがりな製品が生まれる可能性も大きいことが挙げられます。

- 「良いものを作れば売れる」

- 「まだ誰も作っていないものを作れば売れる」

などという考え方がありますが、これには、

- 「ただし、消費者のニーズまたはウォンツにマッチした場合のみ。」

という但し書きが必要かもしれません。

先ほどのグーグル、アップル、フォードの例も、良いものや新しいものを作った結果、消費者のニーズやウォンツに刺さったためにデマンド(需要)が生まれました。

しかし、作り手の中には「自分が良いと感じる」ことを信じるがあまり、周りが見えなくなってしまう人や企業も存在します。

そういった場合には、これまでに世の中になかった新しい製品が消費者のニーズやウォンツにマッチせず、誰にも見向きされないということが起きてしまうかもしれません。

また既存製品の過剰な改善も、投資に見合わない場合があります。

家電製品などによく観られますが、使わない機能がたくさん付きすぎて価格も上がってしまったため、消費者が魅力を感じなくなってしまうことはその典型です。

この製品の過剰な改善については、「マーケティングマイオピア(近視眼的マーケティング)」でも指摘されています。

レビット教授は論文の中で、マーケティングマイオピアと呼ばれる「製品志向」の罠に陥ってしまう原因の1つとして、

- 研究開発・製品改善・製造コスト削減に夢中になってしまう

ことを挙げています。

このようなことにならないための対策としては、

- プロトタイピング

- テストマーケティング

などの手法を併用することです。

いずれの手法も消費者に試験的に製品やサービスを利用してもらい、そこから得た知見(フィードバック)を活かして製品開発を行います。

もちろんプロトタイピングやテストマーケティングの消費者の声が全て正しいわけではありません。しかし、消費者の率直な声を聞くことによって、作り手や売り手の認識と消費者の間にある隙間(ギャップ)を埋めることができます。

そうすれば、プロダクトアウトによる大ハズレのリスクを抑えることができます。