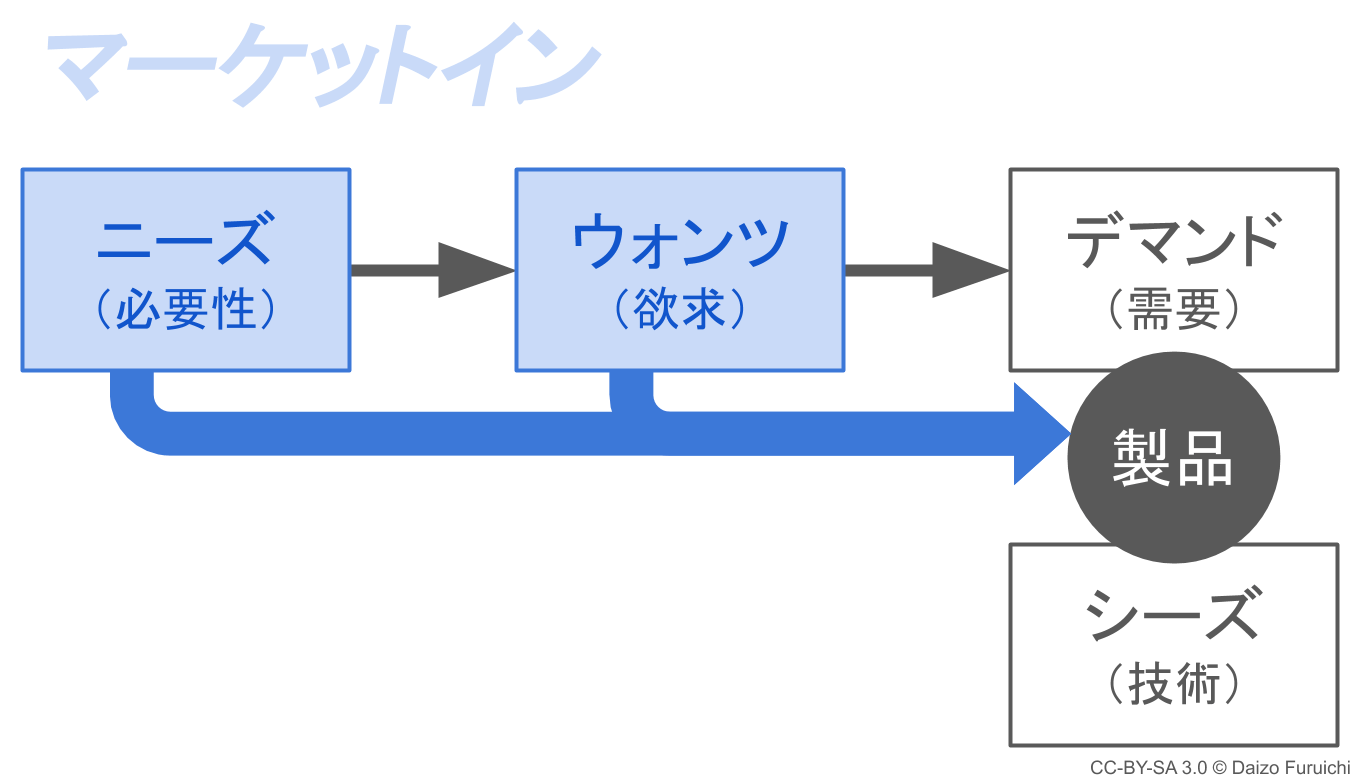

マーケットインはニーズやウォンツに基づいたマーケティング

マーケットインとは、

- 消費者のニーズやウォンツに基づいたマーケティングを行う方法

のことです。

同様の考え方として、

- ニーズ志向

- 顧客志向(Customer-oriented、カスタマー・オリエンティッド)

- 顧客主導型(Customer-driven、カスタマー・ドリブン)

- 顧客中心型(Customer-centered、カスタマー・センタード)

などがあります。(なお「マーケットイン」や「ニーズ志向」は日本特有の言い回しであるため、英語で表現する場合には気をつける必要があります。)

この「マーケットイン」という言葉は、1990年代の「失われた10年」と呼ばれる時代に生まれました。

1980年代までの日本は、ものづくりで世界を席捲(せっけん)して高度経済成長期を迎えました。しかし日本経済はバブル崩壊によって景気が後退し、「作れば作っただけ売れる」という時代は終わりました。

多くの企業が倒産し、日本国内は不景気に突入したことで、製品に対する消費者の目も厳しくなりました。そこで登場したのが「消費者のニーズをとらえ、消費者に必要とされるものを作る」という「マーケットイン」という考え方です。

財布の紐が固くなった消費者は、自分にとってより価値の高いものを選ぶようになりました。そのため企業は「消費者にとっての価値が何であるか」という命題に対して、それまで以上に真剣に向き合う必要が出てきたのです。

冒頭でもご紹介したように「マーケットイン」は、

- ニーズ(Needs):消費者が持つ課題の解決や目的を達成する必要性

- ウォンツ(Wants):課題や目的を解決するための具体的な手段に対する欲求

などをベースにマーケティングを行います。

ニーズのみを参考にする場合は、内容がウォンツほど具体的ではないので、得られる情報が広い分野に広がる一方で、製品カテゴリにとらわれない視点を得ることができます。またニーズへの対応では、消費者が持っている根本的な課題や目的に触れることができるため、市場に対する理解が深まります。

またウォンツのみを参考にする場合は、ニーズよりも絞り込まれた範囲でマーケティング調査を行うため、特定の製品カテゴリに対して深い洞察を得ることができます。またウォンツへの対応では、現在取り扱っている製品の改善や、幅広いターゲット層への対応を考えることができます。

成長市場で必要な考え方

マーケットインの考え方は、成長期の市場でもっとも力を発揮します。

成長市場では、顧客も参入する企業もどんどん増えている状態です。それぞれの企業は大きな資金投入をしながら、互いに市場のシェアを奪い合っています。

これはプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)では「花形」や「問題児」として戦っているような状況です。

このような市場では顧客も多様化しているため、様々なニーズやウォンツに対応しなければ競合他社にシェアを奪われてしまうかもしれません。

そこで有効なのが、マーケットインの考え方です。マーケティング調査を行うことで消費者のニーズやウォンツを把握し、製品の価値を高めることができます。

消費者の奴隷では同質化してしまう

しかし消費者(顧客)のニーズやウォンツに愚直に応えることにも落とし穴があります。

その落とし穴とは、

- 競合製品との同質化

です。

簡単に言えば、ニーズやウォンツを突き詰めれば突き詰めるほど競合他社と差別化が難しくなる、ということです。

同じ消費者に対して、同じようなマーケティングリサーチをすれば、同じような調査結果になることがほとんどです。

そして同じような調査結果をもとに製品を改善すれば、自社も競合他社も同じような製品になってしまいます。

このように、多数の競合がひしめくなかでマーケットインを実践すると「差別化できない(同質化する)」という危険性もはらんでいます。

流行りの製品が、どれも似たような値段で似たような機能になってしまうのもマーケットインが原因なのです。そして結局、値下げ競争や広告合戦に発展してしまい、体力がある企業が生き残るということも多く見られます。

このような状態を避ける方法の一つが、

- ミッション・ビジョン・バリューに基づいた意思決定

です。

「ミッション」「ビジョン」「バリュー」というのは、経営理念を表す言葉であり、その企業が「何をやるべきで、何をやらないべきか」を決定する要素になります。

経営理念がしっかり定まっている企業であれば、経営理念を実現するニーズやウォンツにのみ対応することができます。そのことが、競合他社とは違った製品開発を実現し、最終的に差別化につながります。

競合他社が少ないニッチ市場の場合では、マーケットインで顧客のニーズやウォンツに対応することが独占的な地位の維持につながります。

市場に競合が少ないため、先ほど説明した値下げ競争や広告合戦に陥りにくく、製品の改善が顧客満足度に直接つながります。

コトラーの競争地位4類型:リーダー・チャレンジャー・フォロワー・ニッチャーの戦略

コトラーの競争地位4類型:リーダー・チャレンジャー・フォロワー・ニッチャーの戦略  顧客満足度(CS)を上げる5つの要素と調査・評価方法を具体例で解説

顧客満足度(CS)を上げる5つの要素と調査・評価方法を具体例で解説